法曹を中心とした職業倫理教育の展開

- 大学院法学研究科特任教授村岡 啓一

(一橋大学職業倫理教育プロジェクト責任者)

2014年夏号vol.43 掲載

はじめに

2014年3月27日、死刑囚袴田巌さんが身柄を拘束されてから47年7か月の歳月を経て社会に戻ってきました。二度目の再審請求が静岡地方裁判所で認められ、有罪の決定的証拠とされた犯人の血のついた「五点の衣類」につき警察による証拠の「捏造」を疑った裁判所が、「拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する」として袴田さんに対する死刑の執行を停止するだけでなく、死刑執行の前提である拘置をも停止したからです。48年ぶりの死刑台からの生還のニュースは世界を駆け巡りました。まさしく生と死のはざまに置かれた「無実」の人間の"ギネス記録"であったからです。しかし、袴田さんの「無実」は確定したわけではなく、いまだに再審が開始されることが決まったわけでもありません。3月31日に、検察官が再審開始決定に不服を申し立て、再審を開始するべきか否かを、さらに東京高等裁判所で審理することになったからです。

ある人は、三審制をとる日本の裁判制度の下で一旦有罪判決が確定し、その後の第一回目の再審請求でも再審が認められなかったのであるから、これまで関与した多くの裁判官や検察官は袴田さんの有罪を確信していたわけで、さらに再審を開始するか否かを慎重に審理するのは当然だと考えるかもしれません。しかし、今回の再審開始決定がなされた背景には、これまでの裁判では明らかにされていなかった数々の新証拠(たとえば、「五点の衣類」を発見した当時のカラー写真や袴田さんの消火活動というアリバイを示す供述証拠など)が裁判所の勧告によって検察官から開示されたという事情があります。つまり、警察による証拠「捏造」を疑うに足るほどに重要な証拠が検察官の手元に残されていたということです。残念ながら、我が国で再審が開始された結果冤罪であったことが判明した事件で、当初から、検察官が無罪方向の証拠の存在を知りながら、裁判所および被告人側にその証拠を開示していなかったという例は決して稀というわけではありません。最近でも、布川事件の真犯人を目撃した者の供述調書(二人組の体型が被告人らと違っていた)や東京電力女性社員殺害事件の第三者の血液型を示す鑑定書(被害者胸部に残留された唾液の血液型が被告人のものではなかった)などにその例がみられます。また、有罪判決が確定する前の通常審理の段階でも、厚生労働省元局長に対する「郵便不正事件」の公判を担当した大阪地検特捜部の検察官による証拠の改ざん(フロッピーディスクの日付改ざん)とその上司による隠滅工作が発覚した事件があります。さらに、真犯人ではないのに警察および検察官による取調べの結果虚偽の自白をさせられた事例は、最近のPCウィルス遠隔操作事件の誤認逮捕の被害者を始め枚挙に暇がありません。これらの例には明らかに、有罪判決の獲得およびその維持のみを至上目的とする検察官の姿勢がみられます。実は、こうした検察官の不正行為がみられる現象は我が国に限ったことではありません。アメリカ合衆国でも、ロースクールの臨床教育(クリニック)の一環として始まったイノセンス・プロジェクトの活動が、DNA鑑定を活用することによって18人の死刑囚を含む310人を超える冤罪者を発掘してきましたが、その誤判原因を調査した研究によると、誤判原因の二番目に検察官の証拠隠匿が挙げられているのです。

こうした不幸な現実の背後には、刑事司法を支えている原理である『当事者主義』(注:検察官と被告人がそれぞれ自己に有利な主張および証拠を出し合い、視点を異にする立場から相互に批判することによって「真実」が浮かび上がってくるという考え方)の行き過ぎ、言い換えれば、訴訟の勝敗のみにとらわれる当事者主義の誤った理解(悪しき当事者主義)があり、個々の検察官の資質には還元できない構造的な要因が潜んでいると考えられます。そして、こうしたゲーム感覚の悪しき当事者主義の影響は、当然のことながら、刑事司法に携わる弁護人や裁判官にも及んでおり、法曹三者の役割認識と倫理観にも暗い影を落としているのではないかと推察されます。袴田さんの死刑台からの生還という現実は、再審請求審の今後の行方といった法律問題を超えて、死刑を科しうる刑事司法に携わる当事者すべて(裁判員制度の導入によって裁判員となった国民もその当事者の一員となりました)に対し、冤罪を回避するために何を心に留めておくべきかという深刻な倫理的問題を突きつけているのです。

私は、現在、平成24年(2012年)度から始まった3年間の文部科学省概算要求特別経費プロジェクト『法曹を中心とした高度専門職業人の倫理教育の開発』の事業遂行責任者を務めております。今年が同プロジェクトの最終年度に当たっており、現在、その成果をまとめる段階に入っていますが、それと同時に、その成果を実際の教育の場に生かす必要性を感じており、さらなる職業倫理教育の展開を構想しております。今回、本誌「時代の論点」に寄稿する機会を与えられましたので、これまでの法曹を中心とした職業倫理教育の成果と展望をお示しいたしましょう。

法曹倫理教育の展開

司法制度改革審議会の意見書(2001年)の提言にしたがって、法律家(弁護士)を「社会生活上の医師」として全国津々浦々に行き渡らせ、「法の支配」を実現するために、2004年4月から、大量の法律家を養成するための専門職大学院である法科大学院が、アメリカ合衆国のロースクールにならって設立されました。設立にあたって、各法科大学院は、法律家の基本的資質である倫理観を涵養するために「法曹倫理」を必修科目とすることとされました。しかし、我が国では、それまで、大学を含む高等教育機関において、法律家に相応しい倫理を体系的に教えた経験がなく、教材も教育方法も確立されていませんでした。全くの白紙の状態からスタートせざるをえなかったことから、各法科大学院にとって、法曹倫理教育の確立は急務であると同時に大きな課題でした。

幸いなことに、一橋大学法科大学院は、創設以来、法曹倫理教育を重視することを教育の柱とし、文部科学省から平成16年(2004年)度から3年間、法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムの支援を受けて、『科目横断的法曹倫理教育の開発』プロジェクトを進めました。弁護士が遭遇する倫理的な諸問題は日常の業務で扱うすべての法分野および人間行動に関わるので、単一の必修科目「法曹倫理」だけで完結するものではありません。そこで、法科大学院で教える各法律科目を横断して、その分野に現れる固有の倫理問題を学生に意識させようというコンセプトに基づき、包括的な教育を行うのが「科目横断的法曹倫理教育」です。たとえば、民法の委任契約と請負契約の違いを学ぶ際に、弁護士報酬の成功報酬制や時間給(タイムチャージ)制の功罪をもあわせて議論するなどといったことです。また、一橋大学法科大学院では、法曹倫理を1年生から3年生までの3年間を通じて学生に意識させるために、各年次に、法曹三者の役割論と法曹倫理科目を段階的に教えています。これも、時系列にそった継続性を重視した広い意味での「科目横断的」法曹倫理教育といってよいでしょう。さらに、法律家の倫理を意識することは、実際に法律家になった後も一生涯続ける必要があるため、平成19年(2007年)度から2年間、文部科学省による専門職大学院等高度専門職業人養成教育推進プログラムの支援を受けて、弁護士に焦点を合わせた『継続的法曹倫理教育の開発』プロジェクトを進めました。そこでは、法科大学院での法曹倫理教育と弁護士になった後の生涯教育としての弁護士倫理教育の連携の必要性が確認されています。(「継続的法曹倫理教育の開発」日弁連法務研究財団編『法と実務』10号99頁以下。2014年、商事法務)

このような弁護士を中心とした法曹倫理教育には一定の成果と発展がありましたが、その一方で、裁判官と検察官の倫理教育が手薄で、ほとんどの法科大学院で、事実上、裁判官と検察官の役割と倫理については素通りされている現実がありました。その根本的な原因は、我が国には、司法官僚である裁判官と検察官は職業人というよりも本来的に倫理的な特別の公務員という意識が強く、法律家であること自体で倫理的な存在であるというフィクションが支配的であったことです。それゆえに、我が国には、検察官の倫理規範も裁判官の倫理規範もいわゆる文章化された「規則」として存在していないのです。これは世界的にみても極めて異例なことです。人間の倫理とは、明文の倫理規則があれば、それだけで当事者が倫理的に行動するようになるといった単純なものではありませんが、検察官および裁判官の倫理教育を行おうにも、その基礎となるべき行為規範すらないことは、いわば、「師の背中を見て倫理を身につけなさい」と言っているのに等しく、事実上、倫理教育の不在を是認するものでした。

こうした背景の下で、先に述べた大阪地方検察庁特捜部の検察官によるフロッピーディスクの日付改ざん事件が起きたのです。この不祥事を受けて法務大臣の諮問機関として設置された『検察の在り方検討会議』は、検察改革の一環として、「検察官の職務遂行に当たって従うべき基本規程」を策定することを提言しました。最高検察庁は、2011年9月に『検察の理念』と題する検察官の基本的な姿勢を示す10か条の宣言文書を作成し公表しましたが、諸外国で制定されているような懲戒の根拠となる検察官の行為規範を定めた倫理規則ではありませんでした。私は、国家の側に、検察官の倫理規則を制定することを期待できないのであれば、法曹倫理教育を行う側で、検察官倫理および裁判官倫理規則のモデル案を作るほかはないと考えて、寄付金によるモデル案作成事業(株式会社法学館による寄付金プロジェクト)を進めるとともに、モデル案を前提とした法曹倫理教育(検察官倫理と裁判官倫理の教育)を行うために文部科学省に概算要求特別経費プロジェクトを申請したのでした。それが認められて、平成24年(2012年)度から3年間、『法曹を中心とした職業倫理教育の開発』を進めることになったのです。

特別経費プロジェクトによる職業倫理教育の展開

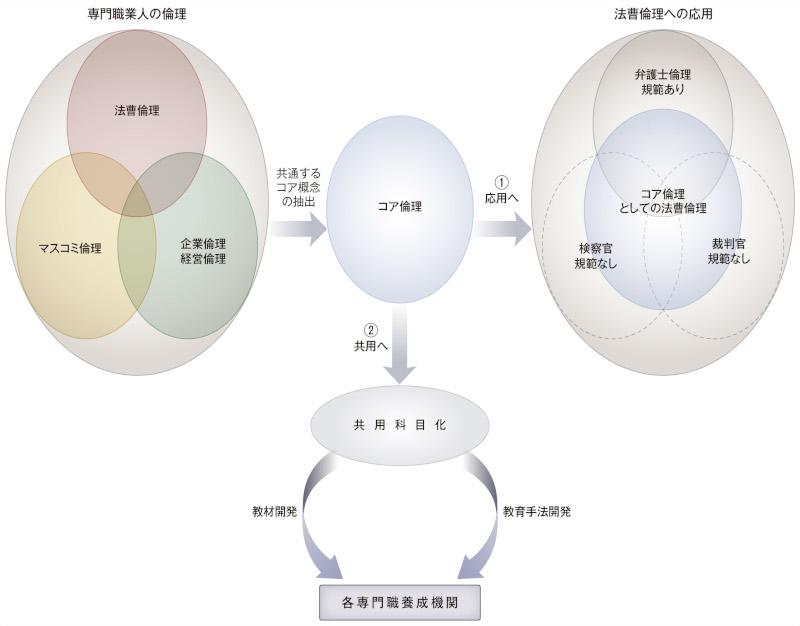

図1:取り組み内容(概念図)

当初、私たちは、検察官および裁判官の倫理規範を構想するにあたって、社会科学系の高度専門職業人(注:明確な定義を持った概念ではなく、国家資格の有無に関わらず、高度な知識体系を有し社会から特権的地位を認められた自律的専門職業集団に属する職業人を想定しています)の職業倫理には共通するコアとなる倫理概念があるに違いないから、それを抽出することによって、現在規範を欠いている検察官および裁判官の倫理規範のコアに据えることができるだろうと考えました。それと同時に、仮に、社会科学系の高度専門職業人に共通するコア倫理概念を抽出することができるのであれば、そのコア倫理概念を用いて、税理士・会計士、ジャーナリスト、研究者、さらには企業経営者など様々な分野の専門職養成機関の職業倫理教育にも共通の教材と教育手法を提供できるのではないかと考えました。図1参照

ある意味では、素朴に、いずれの専門職業人についても固有の専門職である前に各人は一人の人間ですから、「モーゼの十戒」のような人間としての基本的な倫理原則を想定していたといえます。しかし、この想定は、ほどなくして、変更を余儀なくされます。プロジェクトの初年度に、様々な分職業倫理教育に携わっている専野の門家の方々のお話をおうかがいし、また、様分野で応用倫理を研究し教育を実践し々なている研究者が集う国際的な学会に参加して最先端の議論に触れるうちに、当初の前提に誤りがあることが分かってきたからです。

確かに、専門職業人となる前の人間を想定した場合に、「人間としての倫理」という共通概念を指摘することはできるのですが、むしろ、現実の社会の中で専門職業人が直面する倫理的諸問題は、それぞれの専門職に期待されている役割を忠実に果たそうとする場合に顕在化してくる職業倫理と人間道徳との相克にあったからです。つまり、どの専門職も、伝統的な専門職(僧侶、医師、弁護士)であるか新しい専門職(エンジニア、ファイナンシャルプランナーや証券アナリストなどの金融サービス業の専門家)であるかを問わず、それぞれ固有の役割をもって社会に貢献しており、究極的には、人間の幸福の実現に寄与することを目的にしております。ところが、専門職が果たすべき本来の役割が正確に理解されていなかったり、個人や組織体レベルの目先の利益などによって専門職本来の役割が歪められたりすると、究極的には一致していたはずの職業倫理と人間道徳との間にズレが生じ、職業人であると同時に一人の人間である個人が倫理的なジレンマに陥ってしまうのです。たとえば、顧客を対象とする専門職には、共通して、秘密の保護、すなわち依頼者に対する守秘義務といった倫理原則がありますが、例外なく依頼者の秘密を守ることを徹底すると、罪のない第三者の生命・身体・財産が侵害される場合が起こりうるといったことがあります。また、今日の専門職業人の特徴として、ライセンスの有無を問わず、専門家としての資格は各個人に帰属しているのですが、多くの専門職としての機能は、その個人が所属する一定の集団や組織体が担っているという現実があります。つまり、職業倫理と人間道徳のズレの問題は、個人レベルのみならず、組織体の中の行動選択の問題でもあるということです。

このような認識から、私たちプロジェクトメンバーは、法曹倫理教育に限らず、高度専門職業人の倫理教育にとって最も重要なことは、倫理的なジレンマが当該専門職の置かれている構造的な問題から生ずることを理解すること、そして、そのジレンマからの脱出ないしジレンマの解消のためには、当該専門職の存在意義である本来的な役割を正確に理解し、その役割に忠実であること、現代社会では、倫理的諸問題の解決は個人を超えた組織体に委ねられているので、個々人が「組織体の中の個」としていかに人間道徳と一致した方向での自律的な決断をなしうるかを問うことであると考えるに至りました。当初の想定との対比でいうならば、いわば「人間としての倫理」を所与の前提として各専門職に共通したコア倫理概念を観念するのではなく、むしろ逆に、同じ倫理概念を使用しながらも各専門職の果たすべき役割の違いに応じて現れる倫理的ジレンマの構造的要因に着目し、異なったアプローチによって職業倫理と人間道徳の一致をめざすことこそが重要であるとの認識に立ったのです。

役割論の正確な認識の必要性を示す一例として、冒頭に述べた「悪しき当事者主義」に関わる検察官の役割について考えてみましょう。司法制度における当事者主義とは、原告、被告といった紛争の対立当事者が、それぞれの立場からみた「真実と正義」の観念にしたがって、自らの「真実」を主張し、その主張を裏付ける証拠を提出し、攻撃と防御という相互批判を行うことによって、人知の及びうる範囲での暫定的「真実」が浮かび上がってくるという考え方です。これは、対等な訴訟当事者を前提にしていますから、当事者に互換性のある民事訴訟には合致するといえます。しかし、犯罪の成立を前提にした国家刑罰権の正当性を担保するために行う刑事訴訟の場合には、同じ当事者主義といっても、国家を代理する攻撃側の検察官と訴追された一市民である防御側の被告人には対等性、互換性がありませんから、実質的な対等を図るために片面的な修正が施されます。攻撃側(検察官)にのみ、犯罪の一方的かつ全面的な立証責任を課すると同時に、立証の程度を「合理的な疑いを超える」という高い水準にまで要求すること、少なくとも法律上の平等を実現するために被告人に国家の費用で弁護人を付することなどがその現れです。こうした工夫を施しても、事実上、国家権力と一市民との対抗関係はダビデとゴリアテの闘い以上に不均衡ですから、検察官には、訴訟の一方当事者である国家の代理人(原告官)としての地位と並んで「公正な裁判」といった国家目的を実現する国家主権の担い手としての「公益の代表者」という地位を与えています。すなわち、検察官には、犯罪を証明して有罪判決を得るというゲームプレイヤーの地位と同時に、訴訟の勝敗にかかわらず「正義」の実現を見守る国家主権の行使者としての地位とが併存しているわけです。刑事弁護人が、依頼者である被告人のために、法の許す限り、被告人の利益を最大限実現するよう最善の弁護を尽くすことを要求されるのと際立った対照をなしています。この違いは、端的には、アメリカ合衆国の両者の倫理規則の違いに見ることができます。法曹倫理上の古典的な問題の一つに、『相手方の証人が真実を語っていると知ったときに、反対尋問(注:証人を申請した当事者が行う主尋問の後に、反対側の当事者が主尋問に対する証言の内容を弾劾するために行う尋問)をして相手方証人が虚偽を述べているかのように事実認定者に思わせてもよいか?』という問いがあります。弁護人は、国家(検察官)に対し有罪の証明を迫る立場ですから、『たとえ、相手方証人が真実を語っていることを知り、または、それを確信している場合であっても、反対尋問を不要とするものではない』、つまり、徹底的に、反対尋問をして事実認定者に対し証言が虚偽かもしれないと思わせても構わないのに対し、検察官は、『相手方証人が真実を証言していることを知っている場合、証人の信用を落としたり、証言を台無しにしたりするために反対尋問の権限を利用すべきではない』とされているのです。ここでは、ゲームプレイヤーの役割よりも正義の担い手の役割の方が優位に立つことが示されているのです。こうした正確な検察官の役割論が適切に教えられているのであれば、冒頭に述べた検察官による証拠の隠匿とか改ざんといったことは起こりえないはずなのですが、不祥事の続発は、必ずしも、こうした役割論の教育が徹底されていないことを示しているといえます。

次に、ジレンマの構造的な要因についても少しご紹介いたしましょう。人間の権威に対する服従を示した有名な実験にミルグラムの実験(Stanley Milgram(1974))があります。「教師」役の被験者は、別室にいる「回答者(実はダミー)」が誤った回答をした場合には、同室の「権威者(実験者)」の指示に従って、回答者に対し15ボルト刻みで次第に電圧を上げて450ボルトまで電流を流すことを命じられます。途中の150ボルトになった時点で見えない隣室から回答者の苦悶の悲鳴と『ここから出してくれ』という懇願の声(いずれも演技)が聞こえてきます。被験者は一瞬たじろぎますが、権威者はなおも続行を命じます。この最初の実験結果では、何と被験者40人中25人が、隣室の回答者の苦悶から負傷に至る過程を「想像」できながら、権威者の指示に従って最後の450ボルトまで電圧を上げ続けたことが報告されています。この実験結果は、人間がいかに権威に盲従するかの例証として衝撃をもって受け止められました。しかし、今日の研究では、ミルグラムの実験の中で少数ではあるものの、ある時点で一定の割合の被験者が権威者の命令にも関わらず自発的に実験から離脱したことに着目しています。すなわち、150ボルトの段階で、被験者の3分の1が回答者の誤答に対する電流負荷の制裁につき疑問を抱き、権威者に対し、さらに電流を流すべきか否かの意思確認をして、その回答に納得できない被験者は権威者と議論をしたうえで、自らの信念に従ってこの実験から離脱していたのです。「教師」の側に複数の者がいて、その中の一人でも被験者の疑問に賛成する者がいれば、さらに離脱者の割合が増加することも確認されています。これらのことは、職務上の命令と「人間としての倫理」が抵触した場合に、権威者に翻意を促す対話の機会を服従者に保障することの重要性、さらには、それを踏まえた権威者の側の意思決定の重要性を示しています。実験を完遂した多くの被験者が自らを権威者の「代行者」とみなして権威者へ「責任転嫁」をすることによって道徳的問題から自らを解放したと考えられるのに対し、実験から離脱した被験者は、権威者との対話によって人間道徳に適った自らの判断をなしうる余地を見出し、実験からの離脱という選択肢のあることを認識するや、自らの信念にしたがってその行動を採ったと考えられるのです。

2013年冬学期、私は、本プロジェクトの招聘客員教授としてアメリカ合衆国から、エレイン・エンゲルハート(Elaine Englehardt)教授とマイケル・プリチャード(MichaelPritchard)教授をお招きし、全学の学部生および大学院生を対象に特別講義『倫理と価値(Ethics and Values)』を開講いたしました。その過程で、学生は、ミルグラムの実験結果が示す現代的意義と、今日、すべての職業人に共通する、組織体の中の個人として、いかに「自律性(autonomy)」を確保するかの重要性を学びました。組織体の倫理的意思決定をする際には、倫理的な判断を阻害する「盲点」があることを組織体自身が認識し、その盲点を解消するための努力をする必要があるのです。ミルグラムの実験結果から導かれる対話機会の保障もそういった盲点を克服するための工夫の一つなのです。

職業倫理教育の手法

本プロジェクトは、法曹倫理を切り口として、検察官および裁判官の倫理教育のための教材と教育手法の確立を目指していましたが、様々な専門職養成機関においても、固有の職業倫理教育を行ううえで、「最も効果的な教育手法は何か」ということは重要な関心事であり、倫理教育の手法の開発というテーマは共通していました。先に紹介したエンゲルハート教授とプリチャード教授は、哲学者を中心に組織された様々な分野の応用倫理研究者の学会であるソサエティ・オブ・エシックス・アクロス・ザ・カリキュラム(Society ofEthics Across the Curriculum)の中心メンバーでした。この学会では、様々な先駆的な教育方法が紹介されていましたが、職業倫理に限らず、倫理的な問題に唯一の「正解」というものは存在しませんから、具体的な状況の下で眼前にある問題に対して最もスマートな「解」は何であるかを見出す方法を学生にいかに効果的に教えるか、について研究者および教育者の関心があったのです。学会の中でほぼ共通の認識になっていたのは、倫理的問題は状況的要因によって規定される構造的な問題であるから、問題解決型アプローチ(problem-based learning)が有効であること、「正解」のない複数の「解」の中から「人間としての倫理」すなわち人間道徳に適った最もスマートな「解」を得るためには、自律的な判断をなしうる個人が存在し、その自律的な個人による民主的討議=熟議が不可欠であること、倫理教育の目的は、法律や行為規範に違反してはいけないというような消極的な方向で禁止規範を教えることではなく、積極的な方向で、より高次の価値(たとえば、公共善)を達成するには何が可能かを考えて、ある「解」にプラスアルファを付加して、さらにベターな「解」を創造していくこと等々であったように思います。

アメリカ法律家協会(ABA)の発行した検察官倫理を論じた書籍に『Do No Wrong』と題するものがあります。検察官には、国家権力の担い手として多くの裁量権が与えられているので、検察官はその裁量権を適切に行使することが求められます。その裁量権の中には、『Wrong(悪)』から『Right(善)』まで広いグラデーションの幅があるわけですが、『Do not do"Wrong"(悪をなすな)』では禁止規範だけがクローズアップされてネガティヴな教育になってしまいますが、『Do"No Wrong"(悪ではないことをせよ)』では、禁止規範を除外した裁量の幅の中から最も適切な「解」を選択せよという積極的な意味を与えることになります。今日の専門職には、多かれ少なかれ裁量が認められますので、こうした適切な裁量権行使を可能にする積極的な倫理教育は大変意味のあることです。

さて、私たちプロジェクトメンバーが見出した最も有効な職業倫理教育の方法は、異なった分野の複数の教員による学生間討論というものでした。既に、一橋大学法科大学院の法曹倫理教育では、事例を素材にした多方向授業という形の学生間討論の手法が取り入れられています。また、討論形式の授業の有効性は、マイケル・サンデル教授の『白熱教室』によって広く知られていますので、本学の学部生を対象にした寄附講義『法律家と現代社会』の中でも、職業倫理と人間道徳の衝突をテーマに、毎年、200名を超える受講生の間で白熱教室を展開しております。学生の評判は大変良く、「一橋でも白熱教室ができるんだ!」という驚きとともに、全学部の学生が議論に参加しますので、「問題の所在と議論の分岐点が分かってよかった」という高い評価ています。この学生間討論を異を得分野の複教員で行うとより効果的である数のことは、先のエンゲルハート教授とプリチド教授に私を交えた特別講義『倫理とャー価値』の成果として明らかになったことです。同じ素材の倫理的な問題であっても、専門分野が違うと、同じ倫理的「解」の発見に全く異なったアプローチを採ることが分かったのです。今回の特別講義の教員は、哲学者2名と法律家1名という組み合わせでしたが、これが、仮に経営学者と法律家の組み合わせであるとすれば、さらにアプローチの仕方が異なり、議論が面白くなることは確実です。たとえば、職業倫理教育の事例教材として、法曹倫理の教科書でも、企業倫理の教科書でも、1960年代に開発されたフォード社の欠陥小型車ピントのリコールをめぐる会社内部の対応が倫理的に問われているのですが、欠陥を知った社内弁護士(インハウスロイヤー)の規範的アプローチと会社執行役員の経営学的アプローチとは、たとえ、リコールという同じ決断に到達したとしても、異なっているのです。それゆえに、ロースクールの学生もビジネススクールの学生も、異なった分野の複数の教員を討論に加えることによって、それぞれの職業に期待されている役割の違いと同時に、倫理的な自律的判断のアプローチの違いを学ぶことができるのです。唯一の「正解」があるわけではないので、事例によっては、学生間討論を経ても、最もスマートな「解」に皆が到達することはないかもしれません。しかし、重要なことは、「人間としての倫理」に適った複数の選択肢の中から、それぞれが選択した自律的な判断に倫理的根拠があることを自らが示し得たということ、そして、それがより適切な「解」の発見を目指して皆と協働しえたというプロセスを認識したことにあるのです。他者を批判するディベートとは異なり、他者に何かを付加する「協働」にこそ倫理を議論することの意味があるのです。

また、職業倫理教育は、どの分野であれ、教員の側に一定の哲学ないし倫理学の基礎的な知識がないと教えられないのではないかといった疑問が示されることがあります。確かに、倫理的な判断の根拠をたどっていくと、そこには一定の哲学的原理が反映していると指摘することはできますし、一旦なされた倫理的決断の理論的根拠を事後的に解説するには、哲学ないし倫理学の基礎があった方がよいとは言えます。しかし、多くの倫理的諸問題は、それぞれが職業人として日常的に行動する中で直面する差し迫った課題であり、哲学的原理のフィルターを通さなければ自律的に判断できないといった問題ではないのです。今日、議論はありますが、哲学者の側からも、哲学的基礎の教育を経由しない職業倫理教育の実践の必要が説かれています。私は、これまでの自らの法曹倫理教育の実践と日々進展している応用倫理の先駆的な教育手法の知見によれば、職業倫理教育に重要なことは、哲学的な理論の基礎ではなく、むしろ、多様なバックグラウンドを持った多様な価値観を有する学生と教員の存在であると考えています。誤解を恐れずに大胆にいえば、人は哲学の知識がなくとも、適切なアプローチの仕方さえ学べば、「人間としての倫理」に適った自律的な判断をなしうるということです。その適切なアプローチを習得する場を提供するのが職業倫理教育にほかならないと思うのです。

【参考文献】

Obstacles to Ethical Decision-Making

Mental Models, Milgram and the Problem of Obedience

Authors: Patricia H. Werhane, Laura Pincus Hartman,

Crina Archer, Elaine E. Englehardt, Michael S. Pritchard

Cambridge University Press,March 2013

今後の職業倫理教育の展望

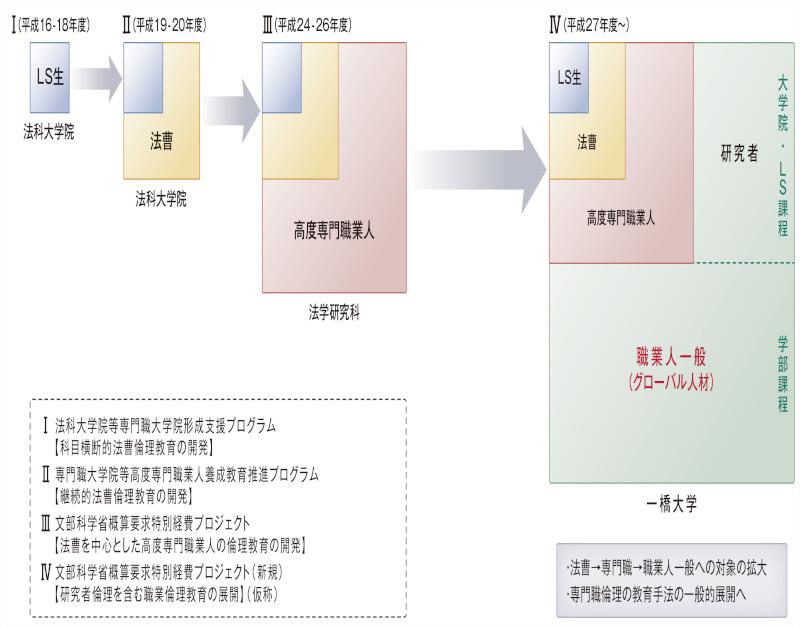

図2:プロジェクトの倫理教育の発展経過

これまでのプロジェクトは、主として、法曹を中心とした高度専門職業人の職業倫理教育に焦点を合わせたものでした。しかも、法曹倫理を始め職業倫理は従来の大学の教育課程に存在しない学問領域でしたから、まずは研究プロジェクトとして先行研究および実践例を学ぶことが主眼でした。しかし、既に紹介したこれまでの成果から言えることは、職業倫理教育をより普遍化、一般化した形で、学部学生および大学院生に提供することが必要であるということです。本学は、キャプテンズ・オブ・インダストリー(Captains ofIndustry)の標語の下、高度専門職業人に限らず国際的な視野で人間の幸福を考え行動できる幅広い職業人、いわゆるグローバル人材を育成するというミッションを有しています。それゆえに、本学が、できるだけ早い段階から、学生に、役割論を踏まえた「職業倫理」教育を通じて、組織体の中にあっても常に確立された「個」の立場から人間としての倫理に適った自律的な判断をなしうる訓練を施すことが有益かつ必要であると思うのです。特に、本学では、平成28年(2016年)度から第三期中期目標・中期計画の5年間が始まり、新たな学期編成とそれに伴う「導入学期」の創設が構想されています。私個人としては、この機に合わせて、学部の新入生に対して「職業倫理」を、大学院の新入生に対して研究者に相応しい「研究倫理」を必修科目として教えられないかと考えています。折しも、近時、我が国においては、企業、行政体、研究機関など信頼を基盤とするあらゆる分野において、組織体としての倫理が欠如しているとしか評価できないような事例が相次いでいます。製薬会社と医師の癒着に起因する臨床データの改ざん、日本を代表する大学や研究機関の研究者等による論文の捏造、検察官の証拠隠滅工作、海上自衛隊の組織的訴訟妨害工作、国家機関による不正談合など枚挙に暇がありません。こうした組織体の倫理が欠如している背景には、必ずそれに関わった組織体の中の個人がいるわけで、一部の例外を除き、個人の倫理的判断が全く機能していなかったという実態があります。この原因に、不正行為を誘発する構造的な要因があり、そのうえに、ミルグラムの実験が明らかにした個人レベルでの権威への追従と組織的な倫理的判断を阻害する盲点があることは既に述べたとおりです。研究者倫理の欠如を含め今日の様々な不祥事が大学に問いかけているのは、単なるスキル教育ではなく、より根源的な人間としての倫理観を身につける教育の必要性ではないでしょうか。将来、いかなる職業人になろうとも必ず遭遇する「組織体における個」という文脈の中で、個人として、人間としての倫理に適った自律的判断を提示しうる人材こそが、一橋大学が育成しようとしている「スマートで強靭なグローバル一橋人」であると思うのです。

本プロジェクトは今年度をもって完結し、平成27年(2015年)度以降、新たな概算要求特別経費に基づく教育プロジェクトが採択されるか否かは不透明ですが、新規プロジェクトの採否いかんに関わらず、これまでの成果を活かした職業倫理教育が全学的な規模で展開されることを心から望んでいます。図2参照

(2014年7月 掲載)