一橋大学端艇部出身者2人目の、オリンピック出場。 その歴史と伝統に、輝かしい1ページを飾る

- リオデジャネイロオリンピックダブルスカル男子軽量級日本代表選手中野 紘志氏

2016年秋号vol.52掲載

橋人皆漕──。「一橋大学の学生は皆、ボートを嗜む」。

この言葉に象徴されるとおり、一橋大学のシンボルの一つとしての歴史と伝統を誇る、端艇部。その卒業生が、日本代表選手としてオリンピックに出場することになった。

快挙を成し遂げた中野紘志は、高校3年生の時、オープンキャンパスでこの『HQ』を見て端艇部の存在を知る。

そして、4年間の苦しい練習生活に耐え、社会人選手から腹をくくってプロの世界に飛び込み、日本初の"プロボート選手"となって栄光をつかんだ。その稀有なる軌跡を追う。(文中敬称略)

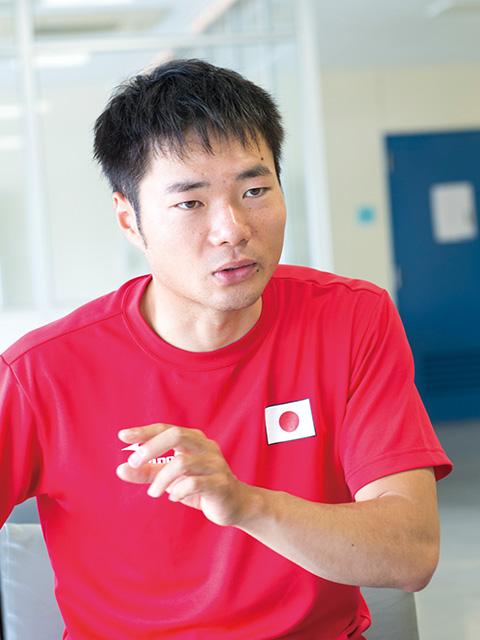

中野 紘志

1987年生まれ。リオデジャネイロオリンピック日本代表選手(ボート)。2009年、一橋大学商学部在学中(端艇部所属)、チェコで開催された世界U23ボート選手権の男子軽量級舵手なしフォアで日本初の銀メダルを獲得した。2011年、商学部卒業後東日本電信電話株式会社(NTT東日本)に入社したが、2015年10月リオデジャネイロオリンピック出場を目指し、同社を退職。現在は、プロフェッショナル選手として茨城県スポーツ専門員を務める。新日鐵住金ボート部所属。

10歳の頃、長野五輪を見て描いた夢を28歳で実現

2016年開催の第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ〈以下、リオ五輪〉)。そのボート競技のうち、日本からは男女それぞれ2人ずつ、計4人の選手が出場する。種目は、「ダブルスカル」男子軽量級と女子軽量級。そのうちの1人が、中野紘志(28歳)だ。2011年に商学部と端艇部を卒業した、一橋大学の卒業生である。

ここでまず、ボート競技の説明をしておく。ボート競技の種目は、1人のクルー(選手)が2本のオールを両手に1本ずつ持って漕ぐ「スカル」種目と、1本の大きなオールを両手で漕ぐ「スウィープ」種目に大別される。そして、クルーの人数により、スカルの場合は「シングルスカル」「ダブルスカル」「クォドルプル(4人乗り)」、スウィープの場合は「ペア」「フォア」「エイト」に分かれる。クォドルプル、ペア、フォア、エイトにはさらに舵手付き、舵手なしがある※。男女に分かれ、また体重によって軽量級とオープン種目に分かれ、チームが組まれる。オリンピックなど国際大会では、天然の河川湖で直線距離2000mを競うことになる。

世界の強豪は、オリンピックのメダルの数ではドイツ(東ドイツ、西ドイツ、東西統一ドイツを含む)の116個(うち金メダル60個)、アメリカ合衆国が84個(同31個)、イギリスの54個(同24個)が上位を占め、ヨーロッパ各国やオーストラリアが続く。日本は、1928年の第9回アムステルダム五輪に初出場して以来、第二次世界大戦の影響を受けた第12〜14回以外のすべてのオリンピックに出場している。最高成績は、2000年のシドニー五輪と2004年アテネ五輪の、いずれもダブルスカル男子軽量級6位。メダルの獲得は悲願ではあるが、現状では出場枠の多い「ダブルスカル」男女軽量級以外、地域予選の段階で本大会への出場を断たれるというレベルにとどまっている。現在の最強国であるフランスとは、2000mのレースで20秒、距離にして100mという大差がついているという。

リオ五輪に出場する日本代表選手の選考は、2015年10月に始まった。まず個人として一定の距離を一定の時間で漕げるという条件が付されるため、この段階で候補者は10人程度に限られる。その後、12月まで数回の選考レースが行われ、徐々に絞り込まれていく。

「この間ずっと1〜4位を維持していたので、最終選考に残る自信はありました」と中野は述懐する。2015年度の日本代表に選ばれていたことも、中野の自信の裏付けとなっていた。しかし、不安も大きかった。「選考レースの前にインフルエンザなどに罹ってしまったら一発でアウトです。不測の事態だけは怖かった」と吐露する。

そして2016年3月、中野は大元英照選手(アイリスオーヤマ)とともに最終選考を勝ち抜いた。4月25日、韓国で行われたリオ五輪のアジア・オセアニア予選決勝に出場した中野・大元チームは2位でゴール(予選は1位通過)。見事1位となった女子の冨田千愛選手(明治大学大学院)・大石綾美選手(中部電力)のチームとともに、3位以内というオリンピック出場条件をクリア、リオ五輪への出場を勝ち取った。5月18日、その4人がリオ五輪に出場する日本代表選手として正式に内定する。

「10歳の頃、長野五輪でスピードスケートの清水宏保選手が金メダルを獲得したのをテレビで見た時、自分もオリンピックに出たいと憧れました。それからそのことは頭の片隅に追いやられていましたので、まさか19歳の時に出合ったボートでオリンピックに出られるとは、と信じられないような気持ちでした。出場が決まった時点で、10歳の頃からの夢が実現した、という感じですね。もちろん、オリンピックへは万全の準備をして臨み、メダルを目指して全力で頑張ります」と中野は意気込む。

※ オリンピックでは行われない種目もあり、現在のオリンピックでは14種目のボート競技が行われている。

兄の死に「この世に生きた証を残したい」と求め続けた自信

石川県金沢市に生まれた中野は、小学校時代は水泳、中学校ではサッカー、高校1・2年の頃はテニス、そして高校3年の時は陸上と、いろいろなスポーツに取り組んだ。

「ずっと自信がなかったのです。だから、"努力は報われる"という言葉を信じ、自信をつけるために努力したつもりでしたが、どの競技もある程度のレベルにはいけてもそこから上にはいけませんでした。それでいろいろな競技に手を出したという感じでしたね」

"自信がほしい"との思いの背景には、3歳上の兄を亡くしてしまうという不幸があった。

「人ってすぐに死んでしまうものなんだな、と。ならば自分はこの世に生きた証を残したい、と思うようになったのです」

そんな思いが、中野をオリンピック選手にまで導いたのかもしれない。

中野が進学した県立金沢二水高校では、「一橋大学に入学するのは、4年間で1人ぐらいでした」という。スポーツで結果が出せないなら、大学進学に当たっては学力的にハイレベルのところに入り、自信をつけたいという思いが強かった。そして、大学選びで中野は偏差値表を一番上から見ていき、"一橋"という文字に惹かれる。

「東京や京都という地名ではなくて、単純にカッコ良いと(笑)。自分の高校からは滅多に合格者が出ないレベルの高さでしたし、経営学や商学に興味もありましたので、目標としてちょうどいいと思ったのです」

高校3年の夏、一橋大学のオープンキャンパスに参加した中野は、資料として『HQ』を受け取る。その号では、端艇部を紹介する記事が掲載されていた。中野は、その記事の写真に引き込まれる。

「その時初めてボート競技というものに興味を持ったのです。写真ではありましたが、水の上を颯爽と滑る様が非常にカッコ良くてきれいだと思いました」

現役での受験は不合格であったものの、一浪で臨んだ商学部の後期試験に合格する。「競争率が非常に高く諦めモードではあったが、合格できて良かった」と中野は振り返る。

入学すると、アメリカンフットボール部やラクロス部など、さまざまな部活や同好会から入部の誘いを受けた。一瞬惹かれはしたものの、「自分はスピードより体力派を自認しているので、瞬発力が求められるアメフトは難しい。ラクロスも、ボールのスピードについていけないから無理だ」と思いとどまり、もともと惹かれていた端艇部の門を叩く。中野はほかの部員同様、端艇部の艇庫や部室、練習場のある戸田漕艇場の近くに住み、国立との間を往復する生活が始まった。

「特に1年生は1時限目を履修する学生が多いので、早い時は3時半に起床でした。夜明け前の暗い中ボートを漕ぎ、朝ごはんを食べて国立に行き、戸田に帰ってきて再びトレーニング、という毎日でした。商学部は授業の出席もレポート提出も厳しかったですし、部活を休むことも考えられなかった。とにかくキツかったという印象しか残っていません」と中野は打ち明ける。

端艇部伝統の"商東戦"とインカレ勝利に向けて猛練習

一橋大学のボートの歴史は、「開成学校」に遡る。1885(明治18)年に東京商業学校(現・一橋大学)と合併する東京外国語学校の前身だ。イギリス出身の英語教師であったストレンジが学生に熱心にボートを教えたとされる。ストレンジはスポーツマンシップやジェントルマンシップを強調して指導したが、それが当時の学生の武士道や士魂商才の精神とマッチし、学生生活に浸透していった。1887(明治20)年、東京帝国大学の向島艇庫の完成を機に競漕大会が開催され、第一高等中学校、高等師範学校、そして東京商業学校が招かれての文部省直轄校レースが行われた。このわが国初の正式な対校レースが、後に"商東戦"(一橋大学・東京大学対校競漕大会)に発展し、今日に至る歴史と伝統を重ねていくことになったのである。ちなみに一橋大学は、2016年5月の第68回商東戦において優勝し、8連覇を達成している。

「商東戦も重要ではありますが、両大学のボート部においては、今ではインカレ(大学間の対抗競技)が最も重視されていますね」と中野。両大学にとって「インカレの前に商東戦で負けていてはどうしようもない」という位置づけになっているという。そのインカレにおいて、中野の1・2年次、一橋大学は予選敗退という不甲斐ない成績であった。

「ヘッドコーチが『ただ漕いでいるだけで、勝たなければ意味ないだろう』と。選手たちもこんな悔しい思いはいやだと発奮しました。そして、練習量が倍増されたのです」

練習は週7日、11回。うちウエイトトレーニングが3回、陸上練習が1回、乗艇練習が7回である。それまでは1日あたり12〜15㎞を漕いでいたが、20〜24㎞に増えた。たっぷり2時間は漕ぎ続けるというハードさだ。準備や片付けを入れて2時間半、集中して取り組む。そんな厳しい練習の日々、やめようとは思わなかったのだろうか。

「何度も思いましたよ。けれども、これまでいろいろなスポーツをやめてきました。ここでボートを諦めたら、もう次はない。そんな状態で卒業するのはいやでした。だから、卒業までは続けようという意志は固めていましたね」

やる気がなくなりそうな時は「そういう状態を楽しめばいい」と開き直れたことが良かったともいう。やめていく人は、「頑張らなければいけないのに、なぜ自分は頑張れないのか?」と自らを責めるタイプが多かったからだ。

「そんな時は、いい意味で適当に流す。そんな時間も時には必要ということだと思います」

また、戸田から行く一橋大学のキャンパスも、疲れた中野を癒やしたようだ。

「兼松講堂など、国立キャンパスの建物や自然がきれいで、気分転換できましたね。自分のような地方出身者には、都心ではない国立というロケーションも良かったと思います。キャンパス全体に優しさと温もりがあるように思えて、ホッとできましたから(笑)」

3年次からの猛練習は、その年のインカレで4位入賞という成果を一気にもたらした。翌4年次も4位であった。

「勉強でも集中して"ガリ勉"をすれば、ある程度の成績は取れるようになりますよね。ボートもそんな感じです。でも、そこから上にはなかなか上がれませんでした」

一橋大学の端艇部は、伝統的に"体力勝負"の傾向がある。しかし、ボート競技は体力だけでは勝つことができない奥深さもあるのだ。一度もインカレを制することができていないのは、「"うまく漕ぐ"技術の不足と、8人のクルーの息の合わせ方が不足していたから」というのが中野の見立てである。

「漕ぐ力と、うまく漕ぐ技術のバランスが高次元で取れることで、初めて優勝できるスピードが得られるのだと思います。それと、8人の息をピタリと合わせなければなりません。1人でもずれると、何人分ものマイナスになってしまいます。まさにチーム競技の最たるものだと思います」

「世界U23ボート選手権」で日本選手として初のメダル獲得

一方で、猛練習により中野の能力はグングン伸び、3年次に「U23」(23歳以下)の日本代表に選出される。「シングルスカル」によるタイムが選出基準をクリアしたのだ。そして、2009年にチェコで開催された「世界U23ボート選手権」の男子軽量級舵手なしフォアに出場し、なんと銀メダルを獲得。同選手権で日本選手として初のメダル獲得という快挙である。ボートを始めてまだ丸2年でのこと。さぞ自信になったに違いないと思われるが、中野はブログで次のように当時を振り返っている。

「日本人初で、凄いことのはずだが、その結果で自分に自信がつくことは全くなかった。今まで何年も何年も追いかけてきた"自信"、それを手に入れるために追い求めた"結果"、それがやっと手に入った。だが、つかなかった。自信はつかなかった。運だと思った。凄い人は日本にも世界にもほかにたくさんいると思った。上には上がいる世界がさらに広がるだけだった」

中野は"世界"を知り、彼ひが我の差を実感する。そして、さらに"自信"を求めてボートに打ち込み続けた。

そんな苦しい練習を重ねた中野の4年間は、充実していた。次のように振り返る。

「よく4年間も、こんな一見非生産的なことを皆で頑張り抜いたものだと思います。アルバイトのようにお金を稼いだり、資格を取得したりという、目に見える"果実"が得られるわけでもないのに、勝ち抜くために全力を注ぐという価値観を仲間と共有し、同じ時間を分かち合えたわけです。これは、自分にとってはかけがえのない時間となりましたね」

中野は「非生産的」と表現するが、「"負けじ魂"を養う」「目標に向かって一致団結し苦難を乗り越える」「チームワークを尊重する」などといった、目には見えない力が大いに鍛えられたに違いない。そして、そういった素養こそ、企業が採用する人材に求めているものである。

「端艇部の出身者は、皆さんいい企業に就職しています。端艇部での活動も評価されたということでしょうね」

そう言う中野も、卒業後はNTT東日本に入社した。決め手は、全日本優勝を目指していたボート部の存在であった。同社のボート部は、それまで全日本選手権大会で7度の優勝を果たしている強豪である。せっかくなら、上を目指して活動しているチームに入ろうと、同社を志望したのだ。

あくまでも、ボートが中心にあった中野は、「仕事は、やらせてもらえるものなら何でもいいと思っていた」と明かす。就職活動の際に、一つの決心をしていたからだ。

「当初は、なんとなくボートは大学の4年間で終わり、と考えていました。しかし、U23で世界第2位という成績を取ったことで変わったのです。ボートが、自分の人生で初めて手にした取り柄らしい取り柄となったからです。ようやく見つけたこの取り柄を自分から捨ててしまうほど、ほかにやりたいことは見当たりませんでした。ですから、大学を出ても続けられるだけ続けよう、と」

NTT東日本では、まずコールセンターに配属された。法人向けの電話窓口で、電話回線の申し込みや移転などの手続きを受け付けるオペレーター業務である。顧客対応の手前、休日出勤や残業もあり、決して楽な仕事ではなかった。ボートの練習時間に支障を来さずとも、肉体的・精神的に影響を及ぼした。つまり、仕事とボート部の両立に悩み始めたということだ。そこで中野は、会社に異動を願い出る。

「事情を話し、出世などはもう度外視してかまわないので、時間的にも肉体的にも負担の少ない部署に異動できないかと相談したのです。そうしたら、蛍光灯の交換などをする庶務的な部署に移してもらえました。蛍光灯にもいろいろな種類があることを初めて知りましたね(笑)」

社会人選手としてのジレンマに陥り日本人初の"プロ"の道へ

2012年。社会人2年目、24歳になった中野は、U23に引き続き、シニアの日本代表に選出された。そして出場した世界大会で、U23の時に勝った相手に大差で負けてしまったのである。翌2013年、2014年と立て続けに負けた。社会人選手としての3年半、何一つ成果を挙げられないことに、中野はショックを受ける。

「部署を変えてもらっても、ずっと中途半端さがついて回りました。給料をもらいながらボートをやらせてもらっているのに、一向に成果が挙がらない。会社は宣伝やイメージアップのためにボート部を運営しているのに、これでは意味がない、と。自分は給料泥棒か、とまで思い詰めました」と中野は打ち明ける。

日本のボート競技が世界に劣っているのは、大学卒業後も継続して同様の練習量が確保できる環境がないから。世界を知る中野は、「ボートは積み重ねのスポーツである」と実感していた。所属するNTT東日本チームも、全日本選手権で好成績を収めているだけでは物足りないはずだ。プロ野球やプロサッカーなどが盛んな日本で、ボートはマイナーなスポーツ。やはり所属選手がオリンピックで活躍し、「NTT東日本の中野紘志」とコールされてこそ意義がある。しかし、仕事をしながらの社会人選手が、世界で活躍することは極めて難しい。このジレンマに、中野は悩んだ。

「日本ボート協会も、いくら日本代表とはいえ、選手が所属する企業に対して年間の練習時間の確保を求めることなどできないという事情もあります。ならば自分で動くしかありません。会社を辞め、プロ選手としてオリンピックを目指す道を選ぶ決断をしました」

2015年10月、中野は退職願を提出する。しかし、生活の糧を得る当てはなかった。

「オリンピック選手に選ばれればスポンサーは見つかるはず、と信じるしかありませんでした」

そんな中野に救いの神が現れた。知人が、「茨城県が2019年の国体開催に向けて、同大会で活躍することを条件にスポーツ専門員という契約職員を募集している」と教えてくれた。そして中野は応募し、2016年2月、採用が決まる。それとともに、茨城県に本拠地を置く新日鐵住金のボート部に入部した。雇用とは無関係の、選手としての参加である。

「茨城県出身でもない自分が茨城県の艇庫を使わせてもらうのに、少しは縁があったほうがいいという思いで、同チームに入部させてもらいました」

契約職員としての給与がもらえるのは4月であるが、収入の当てができたことは大きかった。無所属の4か月間、"無職"となった中野は、ある日次のようなブログを書いている。

「『無職』って単純に職が無いことをいうものと思っていたけれど、けっこう周りから人もいなくなるし、自分からも声をかけづらくなるし、当たり前だけどお金もなくなるし、無職になって最初に得たものはたくさんの不安でした。貯金残高という自分の戦闘力が減っていく虚しさ、(中略)スタバの店員さんに『お仕事帰りですか?』と聞かれて答えに窮する時間、その他いろんなことが、なってみないとわからない思い出として、なった」

「不安のおかげで、上手く漕げた時の喜びは半端なく嬉しいし、逆に結果が出なかったり怪我した時の落ち込み具合の半端なさに気付けたのも、会社を辞めてからでした」

「『一生懸命』は頑張ってなるものじゃなくて立場でなるもんだなって、無職になって気付けた」

そのように、無職の中野はいろいろな感情を味わった。

「それまでよくご飯を食べていた人と食事をする時、気を遣うようになりました。相手は自分が無職であることを知っているわけですが、おごってもらうのはプライドが許しませんでしたし、かといって1人で食べるのはさみしいし、という感じでしたね」

「一橋大学なのにもったいない」より「中野紘志なのにもったいない」

そして、中野は一つの真実に気づく。ブログに、こう書き記している。

「『選択肢はたくさんあったほうがいい』と思い『一橋に入ったら何でもできる!』と思ったけれど、いざ卒業してみると『一橋なんだから』という理由で超選択肢がないことに気づく。一橋っぽい進路に進むことはおそらく簡単だが、自分っぽい進路に進むことが異常に難しい。(中略)人生プラスマイナスゼロだと思う。いらないものは全部捨ててしまえ。(中略)『一橋なのにもったいない』人生かもしれないけど『中野紘志なのにもったいない』人生はやだな」

"一橋大学を出たからには"という常識とも、中野は闘ったのだろう。そして中野は、日本人初の"プロボート選手"という職業を確立させようと、闘うことにしたのだ。

「ボートで世界に勝つには、そこまで突き詰めなければならないという必然かもしれません」

しかし、プロスポーツの世界では"選手生命"は長くはない。その先はどう考えているのだろうか。

「引退後も、その時その時の目の前の課題に一生懸命取り組んでいれば拓けると思ってはいるのですが。実は、結婚を前提に交際している彼女がいます。もし彼女の両親に同じ質問をされたら、その論理じゃ弱すぎるのではないかと思っていることも事実です」と中野は苦笑する。しかしながら、常識的に考えて一橋大学を出てオリンピックに出場した人材を放っておくほど、この世界は人材が溢れ返ってはいないだろう。

リオ五輪日本代表に選出されて以降、中野はほかの選手とともに本大会に向けて合宿練習を繰り返している。中野とペアを組む大元英照選手は3歳上。その相手といかに呼吸を合わせられるかが勝負を分ける世界で、日頃、どういったことを心がけているのだろうか。

「毎日一緒に練習するわけですが、いい雰囲気を維持することには気を遣っています。本当に言わなければいけない時以外は、相手に注文しないようにするとか。間違っても、他責的な言い合いなどしてはいけないと思っています」

そんな中野ら日本代表チームのコーチとして、フランス人のギザビエ・ドルフマン氏が招聘されている。シドニー五輪における軽量級舵手なしフォアの金メダリストだ。「日本の選手諸君は、真正面から実に真剣に取り組んでいる。きっといい成果に結びつく」とコメントしている。選手たちとは、お互いに片言の英語でコミュニケーションしているという。

「専門用語は決まっていますから、十分コミュニケーションは取れています。お互い片言なので、かえって丁寧になっていいですね(笑)。ギザビエさんの考える練習方法は、量とか根性などというものよりも、漕ぐ1本1本の質にこだわるというとても合理的なもの。選手として納得して取り組めています」と中野は言う。

本当にすごいのはオリンピックをつくった人

日の丸を背負って戦うプレッシャーは?という問いには「特に感じていない」と答える中野。

「19歳で始めて、苦しくても諦めずに続ければ、こういう立場に立てることもある。そんなことを示せた意義はあるとは自負しています。それもこれも、ボートのおかげです。自信が持てずに自責することが多かった自分を救ってくれ、前向きに生きられるようにしてくれたのは、ボート競技でありボート界です。そんな自分がオリンピックで頑張っている姿を見せることで、昔の自分のような人が1人でも前向きになれれば、そして1人でも多くの日本人がボートを知ってくれればいいと思っています」

そう抱負を語る中野は、2016年5月1日のブログに次のように記している。

「大企業に就職した、すごいね。テレビ局に就職した、すごいね。確かにすごいけど、その企業つくった人の方がよっぽどすごい。そんな感じ。『オリンピックに行くなんてすごいね』って言われて、確かに嬉しい。人の気持ちを動かせた、久しぶりに俺仕事したんだな!さすが元無職‼って感じがすごいし、とても嬉しい。でも、本当にすごいのはそのオリンピックをつくった人だ。一番を目指すという、パイの取り合い能力を高めるとともに舞台をつくるという、パイをでっかくする能力も高めないと仕事にならない。2016年のオリンピックっていうものを構成する一部として、ちゃんと働けるように、そしてそのノウハウをちょっとでも感じれるように、がんばりたいと思う」

※ 取材は、2016年6月上旬に行いました。

(2016年10月 掲載)