地元農家と市民を「くにたち野菜」でつなぐ、それが自分にしかできない「国立への恩返し」なのです

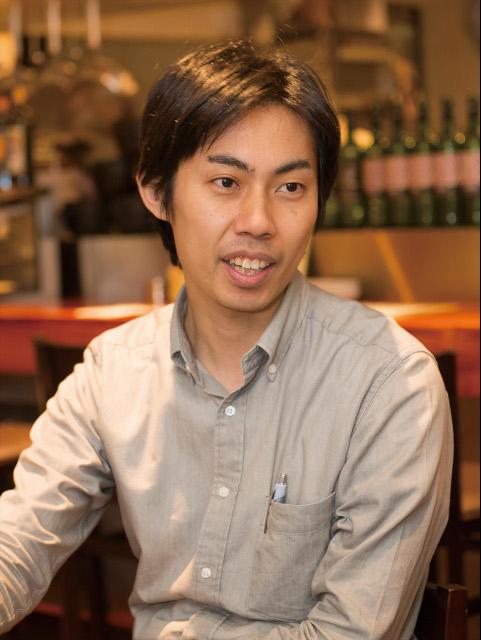

- 株式会社エマリコくにたち 代表取締役菱沼 勇介氏

2015年夏号vol.47 掲載

JR国立駅南口から徒歩1分。西友が入るビルの地下1階に、そのワインバルはある。「くにたち村酒場」を営む菱沼勇介のこだわりは、厳選したワインの品揃えだけではない。真の主役は、その日の朝に地元で収穫された旬の「くにたち野菜」であり、さらに言えば、都市で営まれる農業を元気づけ、広くアピールする拠点としてこの酒場は開かれた。仕入れには事欠かない。なぜなら、このワインバルを直営するのは80軒を超える農家とネットワークを持つ野菜直売所「くにたち野菜 しゅんかしゅんか」であり、その発起人もまた菱沼自身だからだ。学生時代は商店街を活性化させる活動に没頭し、卒業後は大手不動産ディベロッパーに就職するも、コンサルティング会社に籍を置いた時期もあったという。なぜ国立に戻ったのか。なぜ農業だったのか。今年33歳を迎える起業家が抱いたこころざしの軌跡をたどった。(文中敬称略)

菱沼 勇介

1982年生まれ。2005年一橋大学商学部卒業(伊丹敬之ゼミ)、三井不動産株式会社入社。同社経理部に3年間勤務した後、アビームコンサルティング株式会社に転職。退職後、2010年から国立市を拠点とするNPO法人・地域自給くにたちにて活動。2011年に株式会社エマリコくにたちを設立。2015年4月現在、4店舗を経営。現在に至る。

起業家としての原点は、"監督代行"

ここ数年、農業が"ブーム"と世間では言われている。雑誌では特集が組まれ、若者からの注目度も高まったことは、後継者問題に悩む農村にとっては追い風だ。実際、農学部を志望する学生も増えているという。しかし、農業やそれを軸としたまちづくりは、ビジネスとして成立しにくい。大切なものは、農学だけではない。では経営学を学べばいいかと言えば、やはりそれだけでもない。経営感覚を活かして農業に携わる、とは考えにくいのではないだろうか。

今回の主人公である商学部出身の菱沼は、学生時代に培った知識・経験や人脈に、地域を活性化させるプランをプラスして農業を盛り上げている。しかもその舞台は、地方ではなく、東京・国くにたち立だ。ブームに乗ったわけでもなく、ロハスなライフスタイルに憧れていたわけでもない。アグリビジネスにたどり着いたのは、やりたいことを模索し続けた末の、あくまでも結果だ。

企業の経営ボードとして活躍するという道を歩むのではなく、ベンチャー起業家となって新たな道の創造者へ。そして、なぜ農業にたどり着いたのか。まずは菱沼の原点に迫ってみた。

「リーダーシップや組織論にもともと興味がありました。きっかけは何かと言えば、中学の時に入った"野球部"。中高一貫校でしたので部活動も中高一体でした。中学の時はあまり練習に熱心な部員ではありませんでしたが、高校生になったある時に"監督代行"をやってくれないかと頼まれたことがありまして。勝つためにはチームをどう運営すべきかと、あれこれ悩みながらマネジメントしたわけです。スクイズのサインを出す、投手交代をするといった采配が必要でしたので、決断することの大変さと面白さを学びました。大袈裟かもしれませんが、これが"経営"というものを強く意識するきっかけになったと思います」

菱沼の中にはすでにこの頃から、将来は自分で事業を起こしたいという考えがあったという。

今につながる学生時代の"まちづくり"

一橋大学商学部に入学した菱沼に転機が訪れたのは、2年次になる時だった。

「国立での学生生活の中で、熱中したのは"まちづくり"です。地域の活性化に関心があったこともあり、その名のとおり"まちづくり"という授業がスタートすると聞いて参加したことが、活動に没頭していったきっかけです」

これは2002年に開講された授業で、国立市産業振興課、国立富士見台商店会連合会、国立市商工会などと協力し、学生が主役となって責任を持つプロジェクト活動を中心に構成されたものだ。コミュニティービジネス、エコロジー、緑化といったテーマが用意され、市民、行政、商工業者とのコラボレーションを経験できる新しい試みとして、文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」(平成16年度)にも採択され話題になった。

「取り組んだテーマは、経営者の高齢化が進んで衰退していた富士見台第一団地内にある商店街の"空き店舗"をどう活かすかです。私たちのグループは、人が集える場としてカフェの運営を提案しました」

しかし、一筋縄にはいかない。プランを修正しながら何度もプレゼンテーションを行った。

「所詮は社会を経験したことのない学生ですし、商学を学んでいるとはいえビジネスにおいては素人です。商店街の皆さんを納得させられない拙いプランを提案したり、主張するばかりで市役所の方と意見がぶつかったり、失敗談は多々あります。承認されるまでに1年かかりました」

「Cafeここたの」と名付けられたコミュニティーカフェは、3年次になった頃に晴れてオープン。そして、授業の開講期間が終わっても情熱は冷めず、継続的に活動していきたいと考えた菱沼は、「Pro -K(ぷろっく)」というサークルを立ち上げる。授業という枠を超え、外に開かれた活動がしたいという思いが彼の背中を押した。

人と人がつながれば、必ず何かが生まれる

「カフェの運営は、有償ボランティアの市民スタッフが昼間の接客を担当し、夕方からは学生スタッフが店に出るというスタイルでスタートしました。ただ、オープン当初は世代間のギャップもあり、うまく噛み合いませんでした。お客さんのターゲットを中高年層に置き、和をテーマにした店づくりに力を入れたのですが、今思えばひとりよがりな経営だったと反省しています」

結果として客足は増えず、売り上げは1日2000円程度。どん底とも言える経営状態が続いた。

「とは言え、そのままにするわけにはいきませんから、数か月後にリニューアルを決行しました。ターゲットの年齢層を下げ、女性の方にも足を運んでもらえるようにメニューやサービスを練り直し、武蔵野美術大学の学生さんに協力してもらいながら現代的なデザインに店内を改装しました。そして、前回の失敗を教訓に、もう一度協力し合って盛り上げていきましょうと、市民スタッフの方々と学生スタッフの間にできた溝を埋めていったのです」

トライ&エラーを繰り返した菱沼だが、活動を通じて得たのは、子どもからお年寄りまで多世代間でコミュニケーションを図っていくスキルだったと話す。

「Cafeここたの」の売り上げは、最終的に1日2万円を超えるまでに伸びた。そして、運営は後輩たちに受け継がれ、開店して10年以上経った今も営業を続けているという。

「"人と人がつながれば、必ず何かが生まれる"。それを肌で学んだ一つひとつの出来事が、成功体験となって今の自分に活きています」

一橋大学に入学して良かったと思うことは何か、あらためて菱沼に尋ねてみた。

「興味や関心事が近い仲間とたくさん知り合えたこと。それが一番の収穫です。ビジネスの話で、照れることもなく当たり前のように盛り上がれる。そんな大学は、なかなかないと思いますね。中でも親交が深かったサークル仲間とは卒業後も集まって、話題のビジネス書を題材にディスカッションするといったゼミ的なことも行っていました。交流は今でも続いています」

仕事のスケールや金額の大きさでは、感動できない

企業に就職するか、自分でビジネスを立ち上げるか。一橋大学を卒業する際、菱沼は二つの選択肢の間で揺れていた。経営学を学んだからには、企業に就職するなら経営陣を目指すべきか。あるいは自らベンチャービジネスを起こすか。そう考えていたが、チャレンジしたいビジネスモデルやプランがあったわけでもない。菱沼は前者を選ぶことにした。2005年、卒業と同時に大手不動産ディベロッパーに入社する。

「まちづくりや、ショッピングモールの開発、土地の有効活用といった、学生時代に取り組んだ地域活性化の延長線上にある仕事には興味がありました。どんな案件もプロジェクト形式で進めていくところにも魅力を感じていましたし、達成感も大きいに違いないと」

経理部に配属されたこともあり、数年がかりの巨大開発プロジェクトで動く投資額の大きさに触れ、財務データから事業の問題点を読み解く力を身につけていく。しかし、働くうちに感じたことがあったという。

「仕事のスケールや金額の大きさでは、自分は感動できない。そんな自分の価値観にあらためて気づきましたね。それに、経営ボードの一員を目指すといっても昇進基準が明確にあるわけではないですし、それは自分にとってリスクだと感じました」

菱沼の進路は、はっきりと"自分でビジネスを立ち上げる"ほうに向かっていく。

「とは言え、まだ何をやりたいのか構想すら固まっていませんでした。3年間勤めた大手不動産ディベロッパーを辞め、コンサルティング会社に転職したのは、経営を支援するさまざまな機会を通じてビジネスのタネを見つけようと考えたからです。しかし、自分の中でスイッチが入るほどの発見はありませんでした」

8か月後にはコンサルティング会社も退職し、菱沼はあえて退路を断つ。そして、立ち上げるビジネスを模索していた時、頭に浮かんだのが"思い出の地"だった。

「とにかく"国立"に戻って、何か事業を起こそうと。学生時代の地域活性化活動で築いた企業や商店、市民団体とのコネクションが活きるかもしれないという期待もありました」

すると、ある時1本の電話が入る。国立を拠点に"農"と"食"を柱としたまちづくりを推進するNPO法人・地域自給くにたちの理事からだった。

地域が招いてくれた、農業との出合い

「東京に住みながら採れたて野菜が食べられる」と、地元の人々に愛されている

「"国立に戻ってきたそうじゃないか。相談に乗ってくれないか"。そう声を掛けてもらって話を直接聞いてみると、活動を引き継いでほしいという相談で。これが"農業"との出合いでした」

活動内容を聞いて、菱沼は二つ返事で協力を決める。地元農家と連携し、学校給食への地元野菜の納入や、田んぼを使った"どろんこ"祭りの開催など、生産者と消費者が交流する場づくりを多岐にわたり体験する。その感想は......。

「これは面白い!と。探していたものを見つけたという確信を持ちましたね。そして1年後の2011年、起業したのです。まちと真剣に向き合い、対話をし、長期にわたり継続的に課題を解決していく。経営学の知識や大企業での経験を、まちづくりのビジネスに持ち込もうと考えたのです」

会社名のエマリコとは、"縁"をつくり、"街"を育て、"利"を生み、社会に"貢献"することを意味する造語だという。ちなみに、副社長は「Pro -K」で菱沼の後を継いだ2代目のリーダー・渋谷祐輔氏(2006年商学部卒)、取締役は同じく活動をともにして後に結婚した2年後輩のメンバー・茉莉子さん(2007年社会学部卒)だ。つまり「株式会社エマリコくにたち」は、気心が知れた一橋大学OB・OGの3人で立ち上げたベンチャー企業なのだ。

「私たちが目指したことは、大きく分けて二つです。一つは、東京にも美味しい野菜がありますよと広く伝えていくこと。国立では、大根やトウモロコシといったスーパーにも並ぶ野菜はもちろん、のらぼう菜をはじめとした多摩の伝統野菜も数多くつくられています。もっと多くの方に食べてもらえるようにブランド化していきたい。そう思いました。そしてもう一つが、東京の農家さんをつなぐ新たなネットワークを構築していくことです。JA(農業協同組合)さんが市町村ごとにありますが、地域を越えると交流がほとんどないのが現状です。熱心な若手の農家さんもいる中で、たとえば栽培の技術的なことを情報交換できる機会も少ないわけです。東京の野菜を、農業を、ブランド化してネットワークを構築すれば、何か面白いことが起こるのではないか。そんな期待もありました」

"都市農業"という言葉をご存じだろうか。都市の中で調和しながら存在する農業のことだ。従来は"原則として都市内に農地は残さない"が都市計画の考え方だった。市街化区域内の農地に宅地並みの固定資産税を課税することで宅地への転用を進めた時期もあるが、実際にはかなりの農地が生産緑地などとして存続している。

国立と言えば農業のイメージは薄いが、実は野菜が育ちやすい土壌に恵まれた地域だ。"都市から農業を変えていく"。それは、学生時代にまちづくりに没頭した菱沼にとって、途轍もなく大きなやりがいを感じるミッションだった。

80軒超の農家とネットワークを持つ直売所「くにたち野菜 しゅんかしゅんか」。毎日地元の契約農家を回って朝採れ野菜を直接集荷し、販売している

それは、農業の課題解決が収益を生むビジネスモデル

菱沼が最初に起こしたアクションは、野菜の直売所「くにたち野菜 しゅんかしゅんか」のオープンだった。「従来、野菜の流通は卸売市場が中心となっているため、市場の影響を受けやすく価格変動が大きいわけです。しかし、直売なら中間マージンをなくすことができますし、国立でしか採れないような珍しい野菜なら市場価格も存在しない。新鮮で美味しい野菜を、よりリーズナブルに提供できます。もちろん、良いことずくめではありません。直売所に野菜を買いに来てくれる方は、食材や料理に関心が強い主婦の方が中心になります。それでは、ごく一部の人にだけ東京の農業をアピールすることになってしまいます」

直売所の立ち上げから1年後、菱沼はワインバル「くにたち村酒場」をJR国立駅前にオープンする。"30農家のくにたち野菜タパス"というキャッチフレーズが示すように、売りはその日の朝に収穫された多種多彩な地元野菜を堪能できること。

「より幅広い層に、地元に農業があり、美味しい野菜があることを知っていただくために『くにたち村酒場』を開きました。ワインバルというスタイルを選んだのは、"野菜とワインを一緒に楽しむ"というコンセプトの店がなかったから。サークルでカフェを運営していた時から、いつか飲食店をやってみたいと思っていましたが、こんなに早く実現するとは思っていませんでした。ただ、『しゅんかしゅんか』と同じように、『くにたち村酒場』の設立も目的ではなく、あくまでも手段です」

直売所もワインバルも、東京の野菜の新たな流通形態であり、プロモーション拠点の一つという位置づけだ。最大のテーマは、"東京の農業を次世代につなげていくこと"。菱沼が手掛けているのは、受け継いでいくためのインフラ整備であり、土壌づくりだ。

「実現するためには、市民の理解を得ることも重要です。農地が住宅街にあれば、土埃や農薬にまつわる苦情が出ることもありますし、税法上の優遇措置を受けていることも考えれば、理解を超えて共感してもらう必要があります。お店が拠点になり、東京にいながら地元の新鮮野菜を食べることができる。東京の農業に対する市民の理解と共感を、こうして少しずつ得てきました。そして将来的にも、東京の農業が市民の身近なものとしてあり続けるよう、さまざまなアプローチをし続けたいと考えています」

新鮮野菜のほか、お米や豆腐、生パスタ、たまごなどを販売。すべて国立及び近隣産

夫人の菱沼茉莉子さんもPro-Kの元メンバーで、一橋大学のOGだ

ウケがいい野菜だけを扱っても意味がない

会社を設立して5年目。事業は拡大を続けている。

「店舗経営について言えば、優秀なスタッフを確保できなければ店を開けることはできません。やりがいを感じながら働いてもらうためにも、どうマネジメントすべきか。どうリーダーシップを発揮していくか。最初は経営者としての立ち位置で迷いや葛藤もありました」

しかし、それ以前の問題で、会社を立ち上げた当初は苦労が絶えなかったという。

「当初は、野菜の仕入れ先となる地元農家さんとの"つながり"がほとんどありませんでした。地域自給くにたちを引き継いだ時点で、仕入れ先の農家さんは6軒。会社を設立した時点でも15軒だけでした。一番大変だったのは、季節によっては野菜の品目が非常に少なかったこと。3月は小松菜とのらぼう菜しか直売所で売る野菜がないといった年もあったのです。売る野菜がなければキャッシュフローが回らず、事業は成り立ちません。そこで、旬の野菜を1年中取り揃えられるように、農家さんに働きかけて作付けの時期を工夫してもらったり、栽培する品種そのものを増やしてもらったり、地道な努力を積み重ねていきました。逆に農家さんにとっては、さばき切れなかった野菜をタイミング良く流通に乗せられるので収益を増やせるわけです。最後にものを言うのは信頼関係だと思います」

「くにたち野菜の美味しさを多くの方に伝え、そして消費者の声を農家に伝えたい。地域をつなぐ拠点として、まちを元気にしていきたいですね」。経営陣の思いは一つだ

菱沼が担ったのは、農業の現場には存在しなかった生産調整を行う役割だ。ちなみに、直売所「しゅんかしゅんか」の特徴は、毎朝地元の契約農家に、自動車で"集荷"に出向くこと。いくつもの販路を持つ農家が"出荷"に費やしていた時間や労力を減らし、農作業に集中してもらえる環境を整えた。

「集荷の際には、どんな野菜が売れ筋か、評判はどうか、"消費者の声"を必ずフィードバックするようにしています。農家さんは従来、採れた野菜を卸売市場に出すしかありませんでしたから、"価格"の情報しか得られませんでした。また、農家さんの情報を添えて野菜を陳列するスーパーが増えていますが、その逆方向の情報の流れはない。つまりスーパーから農家さんに"売場の情報"は届かないわけです。そんな課題を解決する仕組みをつくることも、私たちの役目だと思っています」

ホームページにあるコンテンツ"農家紹介"には、扱う野菜と産地、生産者の写真がズラリと並ぶ。現在は80軒を超えたという。増やしていくことは、農村というコミュニティーそのものの繁栄にも貢献する。たとえばワインバル「くにたち村酒場」では、美味しさを最大限に引き出す方法で調理された地元野菜がテーブルに並ぶが、仕入れは種類や栽培方法などによって絞らないのがポリシーだ。

「それは、旬の野菜を1年中提供し続けるためだけではありません。農村を繁栄させていくためです。売り上げや利益につながりやすい野菜や、無農薬・有機栽培の野菜など、ウケがいいものだけを扱うのではごく一部の農家さんとしか付き合えない。それでは農村全体を盛り上げていくことはできない。本末転倒です。『くにたち野菜』全体の価値をボトムアップしていくことに、地域に根付いて活動していく意味があると考えています」

やりたいことは、自分にしかできないこと

「振り返れば、これまでは"若い人が頑張っているから地域が応援してくれる"というスタンスでした。これからは"実力があるから応援する"、そして"国立の農業やまちづくり分野ではこの人しかいない"と一目置かれる存在になって、地域に恩返しをしていきたいと思っています」

一橋大学を卒業して10年となる菱沼だが、今でも母校で学ぶ後輩たちへの思いも深い。

「経営の実際に触れ、外の世界とつながるという毎日を、学生時代に経験できたのはとても有意義でした。そこで、創業以来行っているのが学生インターンシップの受け入れです。たとえば、直売所に並べる地元野菜の買い付けや仕入れを通じて、農村や農家さんと交流を持つ。ワインバルのスタッフとして食材やサービスに携わることで経営に触れる。そんな"働く"を学ぶ多様な機会がここにはあります。稼ぎながらベンチャービジネスやアグリビジネスの世界を覗いてみたい、また、地域と関わりを持ちたい一橋大生には、ぜひ声を掛けてほしいですね。全力でバックアップします」

事業は今度どう展開していくのか、その構想を尋ねてみた。

「繰り返しになりますが、東京の野菜をもっと食べてもらい、東京の農家さんをつなぐ新たなネットワークを構築するためにも、私を育ててくれた国立を拠点にしながら事業の幅や活動エリアを拡大していきたいですね」

あえて都心に店舗を出して何かを発信する。そんな次のアイデアが、菱沼の頭の中にはすでにいくつもあるようだ。

「農業は自然を相手にするビジネスであり、扱うものが農作物なだけに基本的には年に一度しかPDCAサイクルを回せないのは弱点です。ただ、手間暇をかけた商品に価値を見出し、お金を払ってくれる人は確実にいる。そこに可能性があると感じています。"自分にしかできないこと"をやる。それが、私の大きなモチベーションになっています」

サークルで活動していた当時の自らを"まちづくらー"と称する菱沼。現在は、自らを"ベンチャー企業の経営者"だけでなく、国立の農業を盛り上げる"プロデューサー"と位置づけている。

「『くにたち野菜』は国立の農業を活性化し、市民の生活を豊かにするツール。直売所とワインバルは拠点。その土壌をゼロからつくり上げたことで得られた一番の財産は、地域との"つながり"です。人と人がつながれば、必ず何かが生まれます。そしてこのプロセスが、まちという一つのコミュニティーを元気にしていく。そう信じています」

その言葉を聞いた時、あらためて菱沼の原点から現在までが一本の道でつながった。

「くにたち村酒場」のコンセプトは、「くにたちの収穫祭」。旬の地元野菜を使った料理がワインとともに楽しめる

(2015年7月 掲載)