ロシアの人口動態

- 経済研究所教授雲 和広

1.はじめに

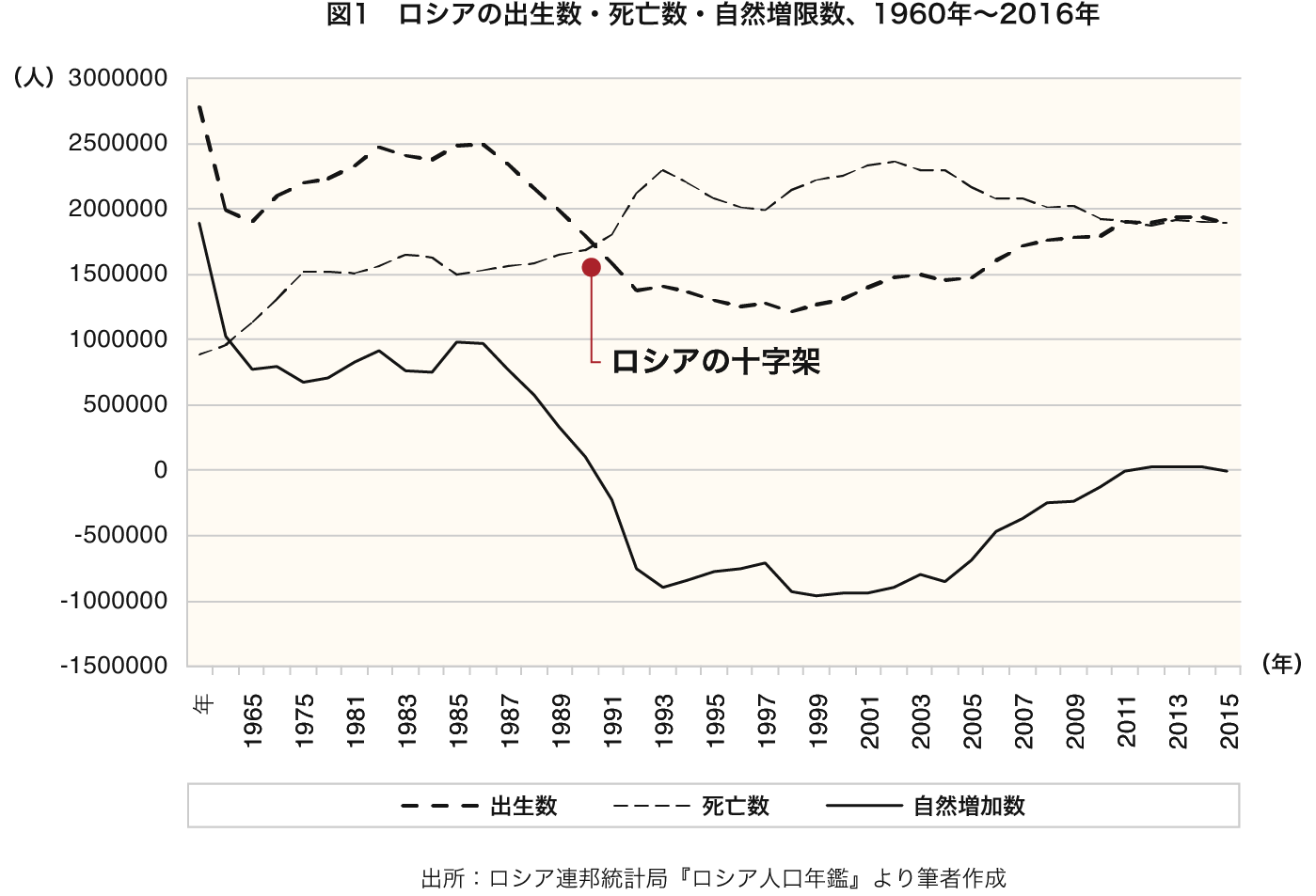

ロシアの人口動態が注目を集めるようになって久しい。体制転換が始まった1992年より、死亡率が急激に上昇するとともに出生率の劇的な低下が見られ、20年以上にわたり、ロシアでは死亡数が出生数を上回る人口の自然減が続いた(図1)。1992年〜2017年の26年間で自然減少(死亡数から出生数を差し引いた数字)は1,330万人に達した。ソ連解体後のロシアは旧ソ連構成諸国からの移民受入先となっていたため、総人口の減少は1992年初の1億4,870万人から2017年初の1億4,450万人へと400万人強に抑えられているが、1992年初総人口の10%弱に該当する自然減が20年余りで生じたという事実に変わりは無い。図1で、1992年には死亡数が出生数を上回ったことによってグラフが交差している。これは「ロシアの十字架」と称され、その行く末を危惧する論説が多数現れた。

さてしかしながら2013年、ソ連崩壊後初めてロシアの自然増加率が正値となり(出生数が死亡数を上回り)、その状況は2016年まで続いた。このことは、果たしてロシアにおける人口危機の終焉を意味するのであろうか。ロシアの人口危機を生じさせていた要因は解消されたのか。これを考察するには、まずは崩壊後のロシアの人口危機が何故生じたのか、という事を見る必要がある。出生率低下の背景は何だったのか。死亡率はなぜ上昇したのか。そしてその状況に対して、ロシア政府はどのような対策を打ち出したのか。人口動態の改善はどのように説明し得るのか。本稿の目的は、こうした点を検討することである。

2.回復に向かう出生率

ソ連はそもそも革命・第二次世界大戦以降労働力不足に直面したことから、出産を奨励し続けた。企業・地方行政機関によって広範に整備された保育園・幼稚園といった就学前育児支援施設の存在等の背景があり、ソビエト・ロシアは先進諸国に比較すれば相対的に高い出生率を見せていた。1988年、先進諸国で合計特殊出生率(Total Fertility Rate, TFR)が2.0を超えていたのはアイルランド・ニュージーランド・スウェーデンのみであったが、同じ年のロシアのTFRは2.1の水準を示していたのである。

そうした様相はソ連終末期に一変する。ソ連崩壊に伴って、企業等は経済的負担となる保育園を閉鎖した。また体制転換によって生じた経済の縮小に伴い、家計の育児コスト負担能力が低下した。1989年においても2.0を上回っていたロシアのTFRは1990年に人口再生産水準を割り、ソ連崩壊より1年が過ぎた1993年にはすでに、TFRは1.5を下回った。果ては1999年~2000年、ロシアのTFRは1.2を切る水準にまで至ったのである。

この状況に対しロシア政府はさまざまな施策を打ち出したが、当初は財政的支援や育児支援の整備等の具体的な施策を伴うことは無かった。その様相が代わったのは、ロシアが持続的経済成長を見せるようになって数年が経過した2005年・2006年のことである。プーチン大統領は年次教書において人口問題を大きく取り上げた。そしてそれに呼応して、2006年12月に育児手当等の増額が図られたとともに、出産・育児支援という形の所得再分配として「母親基金」と称する出生に対する大規模な給付制度が定められた。

「母親基金」は2人以上の子を持つ親に対し、住宅購入の費用・子どもの教育費・年金基金への積立のいずれかへの補助として25 万ルーブル(120 万円程度、当時)を支給するものとして創設された。2007 年1 月1 日以降に生まれた、又は縁組された第2子以降の子に関して適用され、2007年9月時点におけるロシアの月額平均所得が1万2,000ルーブルであったことを勘案すれば、この給付額は非常に大きなものであった。インフレに伴う金額の引き上げやその他さまざまな制度変更があり、2018年現在も同等の補助が設定されている。

そうした状況下、1999年に底打ちしたTFRは、そののちほぼ一貫して回復基調にある(図2)。日本をはじめ先進諸国がTFRの停滞に悩む中、2013年にはロシアのTFRは1.7に達した。このことは肯定的に捉えることができよう。だが、それが長期的に続くのか、あるいはそれが政策の直接的な効果であるのか、解釈にあたっては慎重を期さねばならない。

注意したいのは、図2が示す通り、TFRの上昇は、2006年以降の出産奨励策と捉え得る財政給付制度の導入に先立ち、すでに2000年から生じていた事実である。TFRの低下傾向はロシア金融危機が発生した1998年の翌年である1999年に底を打っている。すなわちTFRの低下から上昇への反転は,経済成長の開始から1〜2年のタイムラグを経たうえで軌を一にしているとも考えることができる。そののちに子育て世代への所得移転としての出産奨励策が導入された事を鑑みれば、「母親基金」によって出生率の回復が実現した、と直接に考えるのは短絡的であろう。

1999年以降のロシアにおける経済成長と所得の増大・社会の安定・将来の肯定的展望そして育児支援制度の充実、これらすべてがTFRの上昇に積極的な影響を与えたと考えることが妥当である。当面はこのある程度回復したTFRを維持すると考える事が出来るかも知れない。ただし第4節に詳述するが、近年の出生数の増大に対し、再生産年齢の女性数の増大という人口の年齢構造も影響を与えていることは間違いない。最後の、年齢構造という要因は今後TFRを引き下げる方向に働く事が想定され、のちの推移を見守る必要がある。

3.死亡率の動向

ソ連時代より、ロシアはその高い死亡率が人口動態の一つの特徴であった。 1990年代には死亡数が増大したことにより人口の自然減少が生じたことが図1から分かるが、死亡数あるいは粗死亡率(人口1000人あたりの死亡数)は、人口が多いほど死亡数が大きくなる・老齢人口の割合が高いほど粗死亡率が高くなるなど、人口構造に影響を受けてしまう。そこで人口の年齢構造に影響を受けないよう標準化を行った指標として、出生時平均余命をとりあげる。平均余命は死亡率の裏返しであり、死亡率が上昇すると平均余命は低下する。

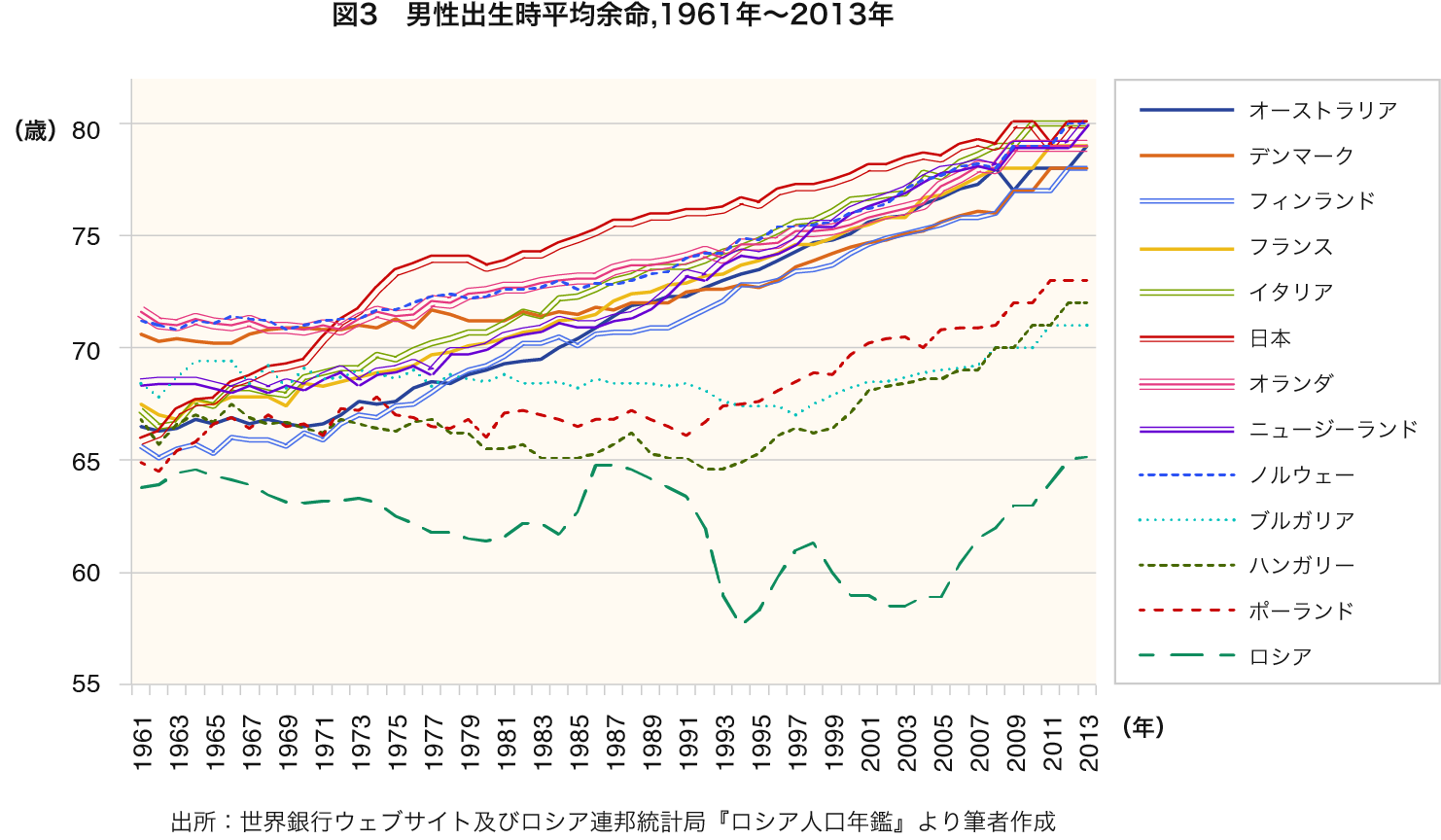

図3に各国の男性出生時平均余命を示す。ここで明瞭に看取出来るのは、かつての社会主義諸国と西側諸国との相違である。西側諸国は1961年以降、概ね出生時平均余命が伸長している。他方社会主義諸国(ブルガリア・ハンガリー・ポーランド)は、その体制転換が始まった1980年代末期まで、全く上昇傾向を見せていないと言って良い。顕著なのはロシアである。ロシアでは1980年代初頭まで男性出生時平均余命はむしろ低下したと見るべきであろう。ペレストロイカ初期の反アルコールキャンペーンにより1980年代半ばに平均余命が延びた事は知られている。だがソ連崩壊後、1990年代前半にはより急速な平均余命の低下を見せた(図3)。

こうした現象はどのように解釈できるであろうか。平均余命の低下=死亡率の上昇はソ連時代から既に始まっていたのであるから、体制転換に伴う医療水準の悪化や社会保障制度の荒廃、あるいは所得の減少に伴う栄養水準の低下といった如何にもあり得そうな要因は、ソ連崩壊後における平均余命の悪化の説明要因たり得ない。これに対して、より広く展開され説得力を有するのは、ソ連崩壊後のストレスの増大とアルコール摂取の拡大による説明である。要因別死亡割合を見ることによりこれを考察してみよう。

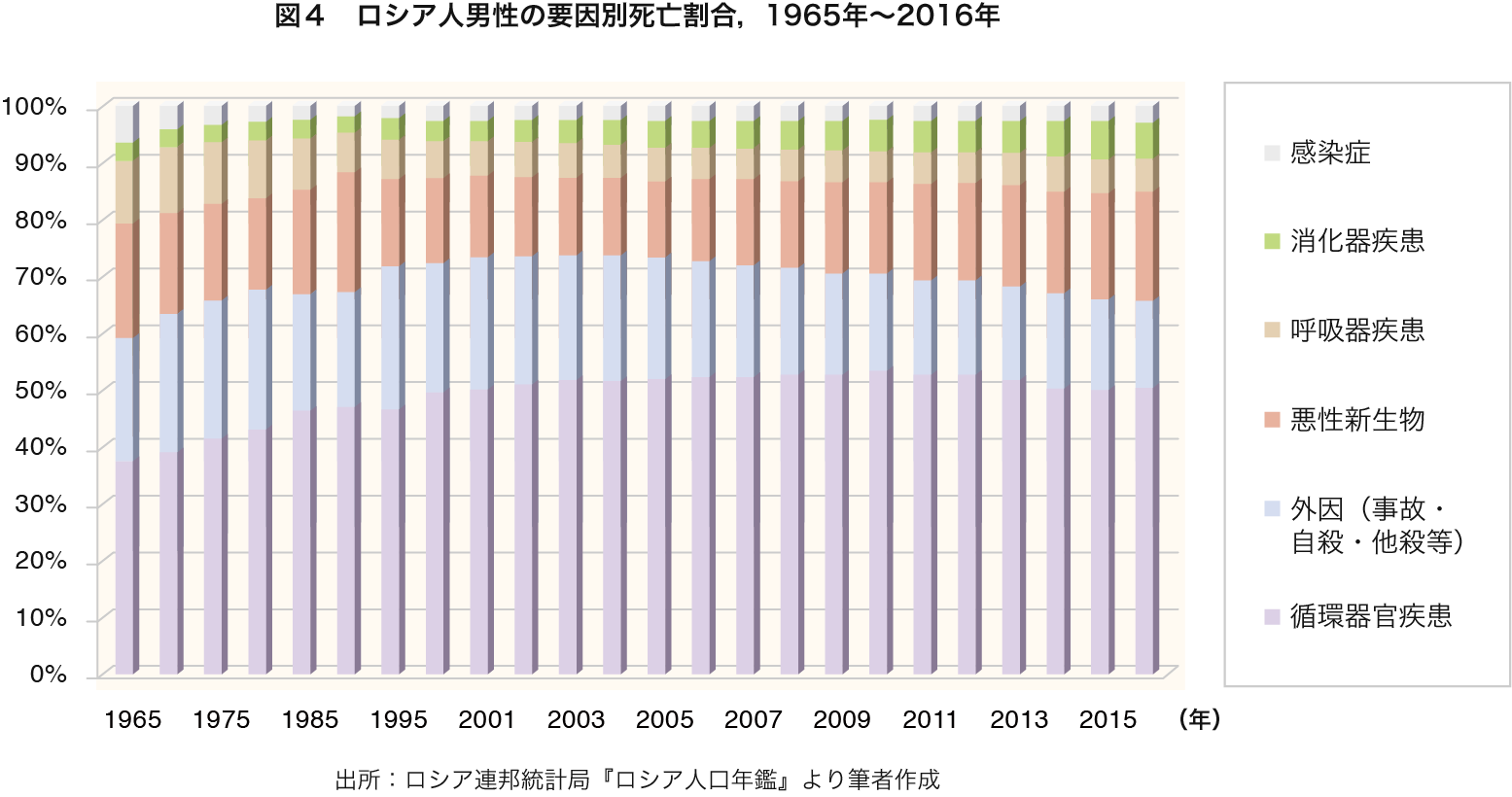

図4は男性の全死亡数における各死因の割合を示す。ここで注目したいのは「循環器疾患」と外因(事故・自殺・他殺等)の比率の動向である。 2000年代末までほぼ一貫して「循環器疾患」による死亡の割合が増大し続けている。また、「外因」による死亡の比率も大きい。

アルコール消費と「循環器疾患死」及び「外因死」は非常に深い関連を有するものと見なされる。「循環器疾患」「外因」の死亡要因に占める高い比率は、ロシアにおける男性出生時平均余命の低迷にアルコールが影響を与えていることを強く示唆する。またペレストロイカ期に縮小した「外因」の比率が、ソ連崩壊後の1995年には再度急拡大し、死因の第2位を占めるに至り、その後も2000年代前半まで高い水準を維持している。この事実は、ソ連崩壊によるストレスの増大がアルコール消費の拡大につながり、それが死亡率の上昇を招来した、という理解と齟齬が無く、現象と解釈とが一致していると見られる。

そして同時に、2000年代後半には「外因」の占める割合が低下し始める。「循環器疾患」による死亡割合も、高い水準を維持しているものの拡大することはなく、かつ2010年代に入ってわずかながら縮小する兆候を見せている。これらはロシア社会の安定と経済の成長に起因していると考えられ、それが平均余命の伸長・死亡率の低下に帰結している可能性がある。より長期の動態を観察する必要はあるが、いずれにせよTFRと同様、近年に至って肯定的傾向を見ることができるようになっているのである。

4.ロシアの人口構造

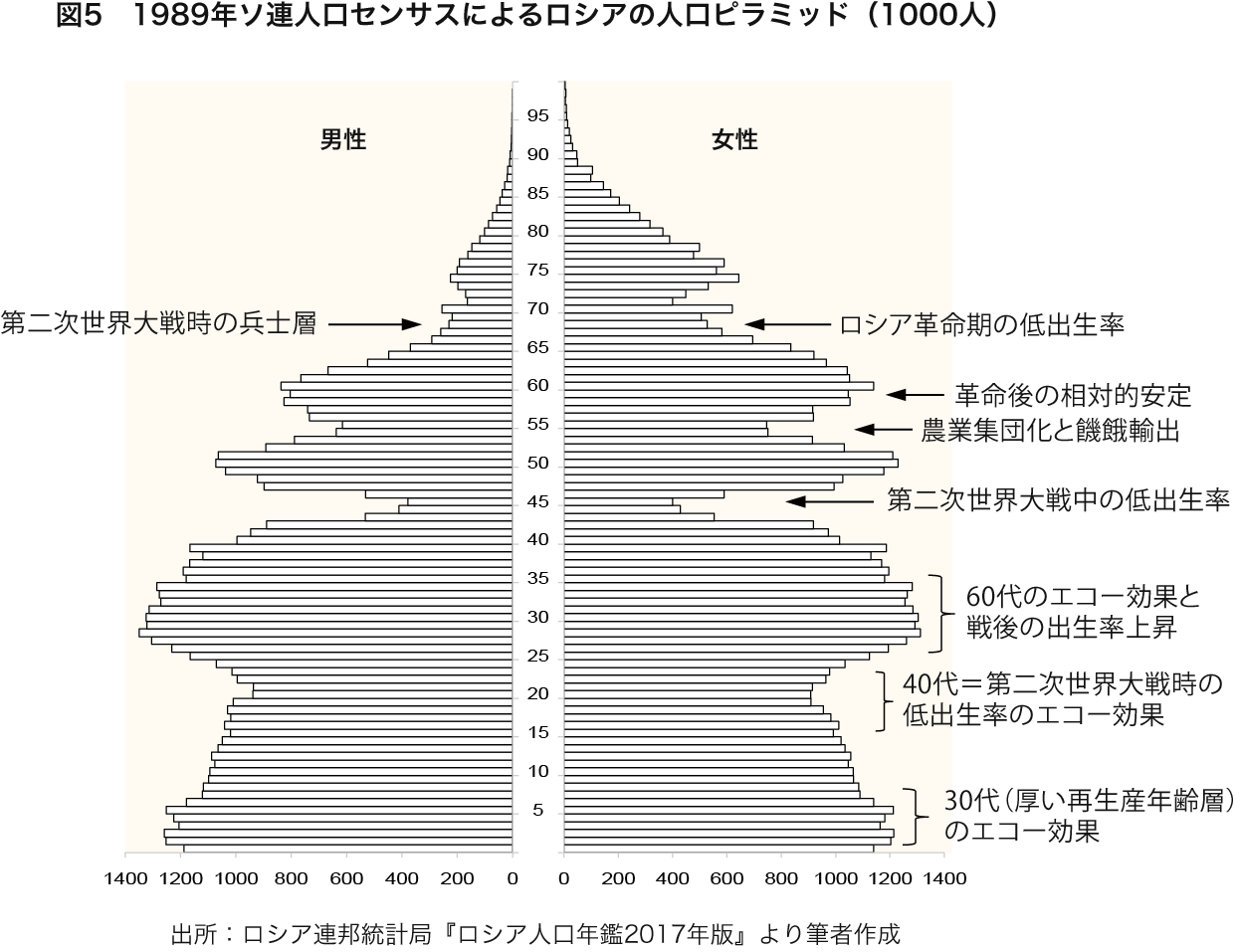

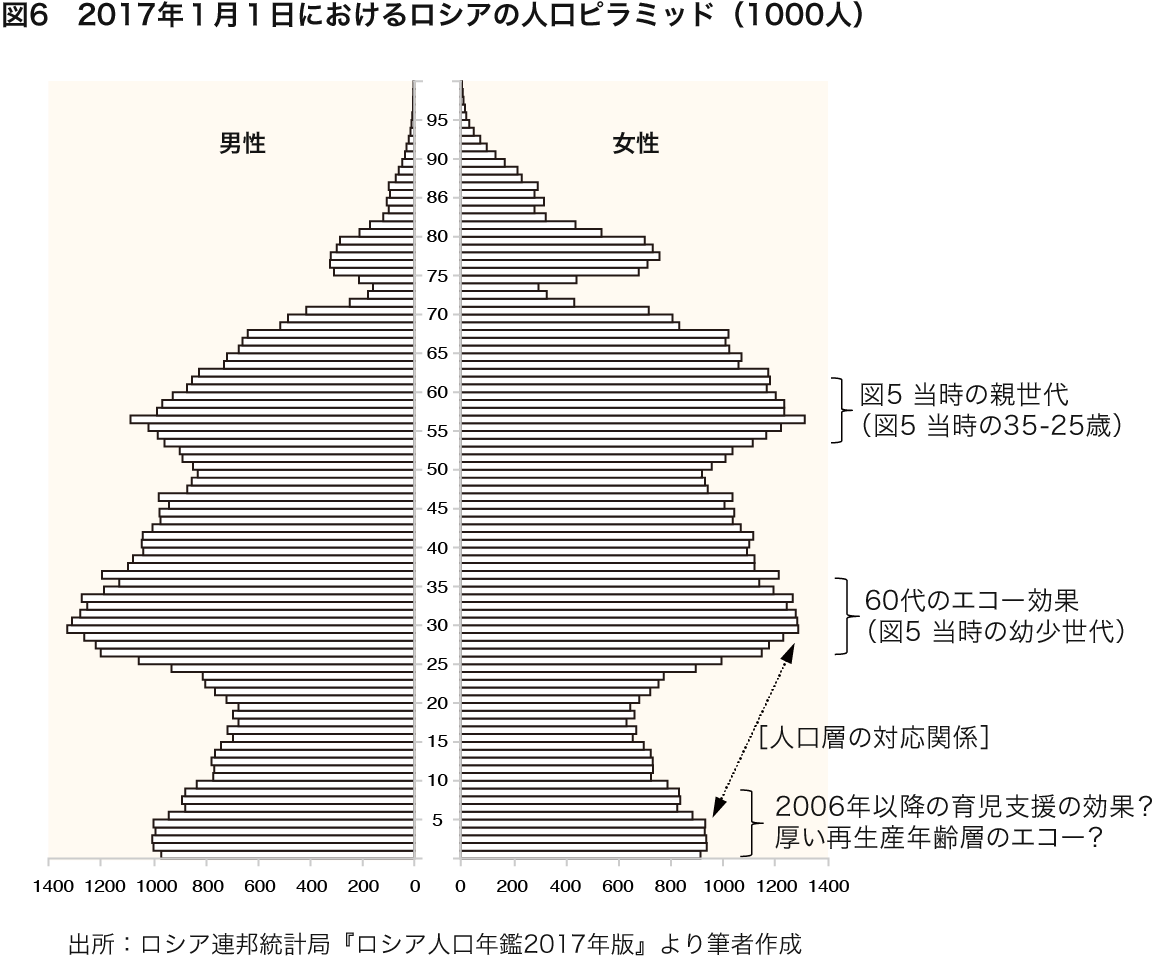

このような人口動態の帰結として表れたロシアの人口構造を見てみよう。その人口ピラミッドは非常に歪な形をしており、ロシアが歩んできた歴史の激しさを物語る。図5はソ連最後の人口センサスが行われた1989年の、図6は最新である2017年1月1日のロシアの人口ピラミッドである。ロシアの人口ピラミッドが激しい凹凸を有している理由を看取できるよう、図5には当時生じたイベントを記載した。革命・農業集団化・第二次世界大戦は出生率の劇的な低下と人口損失とを招き、同時にそののちの相対的な安定化とそれに伴う出生率の上昇、という様相が繰り返されてきたことが分かる。

さて図5は背景知識とするに留め、図6に目を転じよう。まず図5と図6とは、全体的な横幅が小さくなっているとはいえ、概ね似たような凹凸を持っていることが見て取れる。これは実は当然のことである。人口現象は、その再生産行動に従って、1世代ごとすなわち25年~30年ごとに同じ増減が生じる。これを「エコー効果」と呼ぶが、日本で言うならば団塊世代(第二次世界大戦後のベビーブーム時に生まれた世代)の子ども世代として団塊ジュニアが大きな人口層を形成しているのは、「エコー効果」の一つにほかならない。図5は1989年の、図6は2017年の人口ピラミッドであるから、この間28年が経過している。したがって図6の示す2017年には、28年前の新生児がすでに親世代になり、そのエコー効果が表れて28年前のそれと似通った人口ピラミッドが描かれるのである。

そこで留意すべきは、図6における48歳頃から28歳に至るまでの人口層の膨らみと、18歳〜0歳までの間の人口層の膨らみの2点である。ソ連崩壊直後の1992年に出生した層は2017年には24歳となっている。1992年から出生数は減少を続ける。最も出生率が低くなった1999年~2000年に生まれた層は2017年には17歳〜16歳層を構成する。この年齢階層が未成年のうち最も人口が少ない箇所となっていることが分かるであろう。

さてその後、出生数は増大を始める。「母親基金」が導入された2007年に生まれた世代は2017年、9歳になっている。ここで17歳層〜10歳層への出生数の増大に、そもそも出生当時存在しなかった出生奨励策が効果を与えていることはあり得ない。考えるべきは2000年以降に誕生した児童たちの親世代の層、すなわち2017年における48歳~28歳周辺の年齢階層の規模なのである。すぐ判るようにこの間、再生産年齢人口が拡大を続けていた。従って出生数が増大するのは至極当然のことだったのである。

さらに言及すると、危惧されるのは今後の推移である。最も人口が少ない18歳~16歳を中心とする層が、今後再生産年齢に入る。従って今後10年~20年における出生数や労働年齢人口の縮小は既に予測できており、ロシア連邦統計局は、2014年時点で遅くとも2018年から再び人口の自然減少が始まることを想定していた。そして事実、2016年からは再度人口の自然減少が始まり、それは2017年にも続いたのである。真に少子化に歯止めがかかったのか否かを検討するには、まさに今後の推移を観察しなければならない。

5.おわりに

1990年代に否定的な様相を見せたロシアの人口動態は、2000年代に入って安定から改善へ向かう傾向を示した。出生率の上昇・死亡率の低下がそれであるが、しかしながらその趨勢は、人口再生産年齢に入る年齢階層あるいは労働市場に参入する年齢階層が誕生した20有余年前にすでにある程度決まっていたと言っても良い。それはつまり、たった今出生率が劇的に上昇したとしても、その現象が実際に人口再生産や労働市場に影響を与えるのは20年余り後のことであるのと同様である。従って短期の変動に一喜一憂することはあまり意味が無い。

すでにロシアの人口動態の改善は15年ほどにわたって続いており、これは肯定的に捉えることが出来るであろう。とはいえその改善が見られるようになった始期である18年前は最も出生率の落ち込んだ時期であり、その当時に生まれた人口層が今後再生産年齢階層となるわけである。昨今の趨勢は1990年代の暗い展望をぬぐい去るものではあるが、今後を過度に楽観視させるものでもない事に留意が必要である。

※本稿は次の既刊論文を加筆修正したものである。

雲和広「ロシアの人口動態:市場構造と労働供給の今後」,『ロシアNIS調査月報』,60巻8号,1-12頁,2015年

【参考文献】

Karabchuk, T., K. Kumo and E. Selezneva (2017), Demography of Russia: From the Past to the Present, Palgrave Macmillan, London.

地域研究コンソーシアム第7回2017年度研究作品賞受賞・ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所「名誉教授Honorary Professor」称号授与(2017年)