"最後の辺境"が残るヒマラヤの東を踏査 世界の登山界にその名を知らしめた"平成の伊能忠敬"

- 登山家中村 保氏

2017年夏号vol.55 掲載

ヒマラヤ山脈の東側、チベット高原の東南部。険しい山岳地帯であるとともに、政治的な理由でほとんど知られることのなかった"最後の辺境"が残されている。この地に魅せられ、30年弱の間に40回も通い踏査、雑誌や書籍を通じて報告を続けてきた中村保。彼が"チベットのアルプス"と呼ぶ、6000m級の未踏の秀峰を世に知らしめた功績は高く評価され、2008年には日本人で初めて英国王立地理学協会バスクメダルを受賞。このほど、活動の集大成として『ヒマラヤの東 山岳地図帳』を上梓。"平成の伊能忠敬"という最高の賛辞が寄せられている。(文中敬称略)

中村 保

登山家。日本山岳会名誉会員、国際山岳連盟(UIAA)名誉会員、アメリカン・アルパインクラブ名誉会員、アルパインクラブ(英国山岳会)名誉会員、ヒマラヤンクラブ(インド)名誉会員、ポーランド山岳協会名誉会員、ニュージーランド・アルパインクラブ名誉会員、王立地理学協会(英国)フェロー

1934年生まれ。1958年一橋大学商学部卒。同年石川島重工業に入社。海外ブランド輸出業務等に従事し、1968年から1998年まで、パキスタン・カラチ事務所長、中国室長、メキシコ事務所長、ニュージーランド事業部業務部長、海外プロジェクト部長、IHI香港有限公司社長、石川島建材工業監査役を歴任。著書は『深い浸食の国』(2000年、山と渓谷社)、『最後の辺境─チベットのアルプス』(2012年、東京新聞社)、『ヒマラヤの東 山岳地図帳』(2016年、ナカニシヤ出版)ほか多数。日本山岳会名誉会員等を務め、国内外で講演活動を行う。

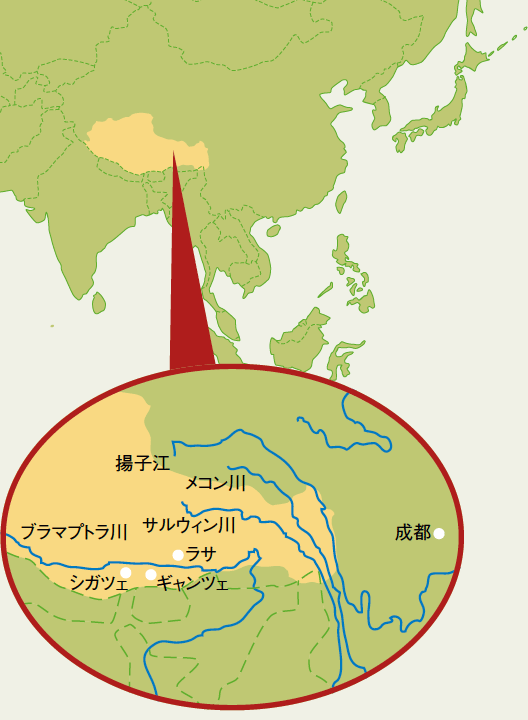

政治的、地政学的、地理的に入域困難な地域

中国・四川省の省都である成都と、チベット自治区の首府であるラサ市の間。ヒマラヤ山脈の東側に位置し、サルウィン川、メコン川、揚子江の上流部分が併流するチベット高原の東南部一帯には、約270座もの6000m級の未踏の高峰が連なっている。マッターホルンのような三角形の美しい峰々を、中村は"チベットのアルプス"と呼ぶが、世界の登山家にとってこれほど登とう攀はん意欲をそそられる未踏の山群は少ない。

この一帯は、つい最近までほとんど知られていなかった。19世紀半ばから探検家やプラント・ハンター、宣教師などがこの地域に入って活動を行ったが、その記録はごく限られたものしか残されていない。未踏峰の大半を占めるニンチェンタングラ東部とカンリガルポ山域は、中国登山協会が著した地図でも"空白地帯"となっている。その理由には、政治的な背景や地政学的問題、そして地理的な困難さがある。

歴史的に中国はチベットへの侵攻を繰り返してきたが、チベット東部のカム地方やアムド地方は激しく抵抗を続けてきたという経緯がある。現在でもチベット民族による漢民族を敵視したテロ行為が発生するなど、政治的にデリケートな地域だ。したがって、外国人に対する未開放地域も設定され、入域が困難な状況となっている。

地政学的問題としては、インドやミャンマーの国境と近い軍事上の要衝であることが挙げられる。中国人ですら近づけないほどだ。

地理的な問題は、高山地域であることに尽きるだろう。成都や昆明とラサの間には幹線道路が整備されているが、そこから一歩外れればアプローチは困難だ。

以上のような条件により、同地に入ろうという人はほとんどいなかった。中村は、2012年4月に出版した著書『最後の辺境─チベットのアルプス』に、自らが世界で初めて同地区を子細に紹介する成果を挙げた背景について、次のように記している(一部略)。

- 東チベットの未踏地域に関しては、今まで外国人のみならず、お膝元の中国登山協会、西蔵登山協会も関心を持たず注意を払ってこなかった。中国の協会関係者にとっては、登山者やツアー客を大量にまとめて送り込んで商売になるエベレストやチョー・オユーなどの有名な山域での商業登山やトレッキングが主な仕事のフィールドである。お金にならない少人数相手の東チベット遠征には熱心でない。

- スウェーデンの大探検家、スヴェン・ヘディンは東チベットに足を踏み入れなかった。ヘディンの先生でドイツの地理学の泰斗、リヒトホーフェンはヘディンに東チベット探検を奨めたが実現しなかった。もしヘディンが東チベットを踏査していたら、私の「新しい発見」の舞台はもっと限られていただろう。

- 東チベットの多くの場所はいまだに外国人に未開放であり、許可問題がネックになり、アクセスが簡単ではない。インドやミャンマー北部に接する地域はいうに及ばず、パンチェン・ラマ11世輪廻転生の生地、嘉黎の一部なども政治的理由で外国人はオフリミットであった。

「入域は確かに難しいが、妻の許可をもらうほうがもっと難しい」

未開放地区に入るには、チベット自治区政府公安局などの3機関と、人民解放軍西蔵軍区の許可が必要だ。しかし、許可を得たとしても、地元の公安局やチベット族の村人に阻まれることも少なくないという。さらに、険しいうえに知る人もいないような山岳地帯の踏査に要する体力や精神力は相当なものだろう。

だからこそ、『ヒマラヤの東 山岳地図帳』は書評で「定年後に自身で踏査撮影した実践の書である点で敬服に値する」「定年後、長年、未探検地域を踏査し、その結果を地図と関連資料の出版という形で、世界に誇る成果を挙げた」などと絶賛されるに値するのだ。

ではなぜ、30年弱にわたって40回も入域できたのか。中村は「実は、無許可で入域して公安に捕らえられ、ブラックリストに載ったこともあった」と打ち明ける。その窮状を救ってもらい、その後は許可を取って通い続けることができているのも現地の人脈のおかげだ。捕まった時は、中国人のエージェントやチベット族のガイドが2日間交渉してくれ、3500元の罰金を支払って解放された。その1年後にある人から「政府のブラックリストに載っている。このままだと二度とチベットには入れない」との連絡を受け、その人物の指示で、リストからの抹消料として1万2000元をラサのエージェントに渡した。

「ブラックリストの話の真偽は不明で、1万2000元の効用かどうかも分かりませんが、その後の遠征では許可がスムーズに取れるようになりました。その許可も、現地の人物の尽力のおかげです」

中村は、1990年からチベットへの遠征を始めた際、四川省の登山協会でいろいろと情報収集をした。そこから、チベットへの入口となる成都で旅行会社を経営する人を探り当てる。

「才覚と人脈がある人だったのです。26年来の付き合いですが、信頼できる男です。彼がいなければチベット遠征はとてもできなかったでしょう」

このチベット遠征を、中村はすべて自費で行っている。「家は親から譲り受けたもので住宅ローンがあったわけでもないので、退職金を充当した」と説明する。登山界で名を知られるようになった中村は国内外でよく講演を頼まれているが、最後の質問時間では決まって資金源とチベットへの入域許可について聞かれるという。

「資金については、スポンサーなどおらず全部自費で賄えているのは、環境に恵まれているからと答えています。入域許可については、『確かに難しいけれども、妻の許可をもらうほうがもっと難しい』と答えると、皆さん盛り上がってくれますね(笑)」

一橋大学山岳部が輩出した"登攀史上不世出の名クライマー"に心酔

1934年、東京・四谷に生まれた中村は、物心つく前に現在の住居がある世田谷の梅ヶ丘に転居する。父親は表具師として成功し、小田急線の駅前に店を構えて繁盛させた。小学5年の夏に疎開先の北海道十勝で終戦を迎える。中学卒業後、都立第一商業高校(略称:一商)に進学。

「戦後まもなくの当時、大学進学を考える生徒はあまりいませんでした。自分もそうでした。そんな私に、中学の担任の先生は『一商に行くのがいい』と勧めてくれたので、何となく従うことにしたのです」

商業高校といっても、当時は優秀な普通科と遜色ないレベルのところが多かった。中でも一商はその最高峰といえ、戦前は多くの卒業生が旧制第一高等学校(現・東京大学)や東京商科大学(現・一橋大学)に進学し、「天下の一商」と呼ばれていた。現在でも東京都の「リーディングコマーシャルハイスクール」に指定されている名門である。そして、中村も一橋大学に進学する。

「兄が大学に進学したので、なら自分も、と。当時、一商ならば進学先は同じ商業系の一橋大学、という空気が色濃くありました」と述懐する。

1953年、一橋大学に入学した中村は山岳部に入部する。

「せっかく大学に入ったのなら、何もやらないのはつまらないと思いました。では何をするか考えた時、中学の頃は野球、高校時代は水泳部に所属していましたが大したレベルではなかったと。そこで、山岳部というのがあると知って、歩ければ大丈夫だろうという軽い気持ちで入部することにしたのです(笑)。子どもの頃から旅行が好きだったことも理由の一つです」

ところが、1922年に発足した一橋大学山岳部は、「日本の登攀史上不世出の名クライマー」と呼ばれた小谷部全助氏、エベレストに次ぐ高峰のK2登頂に世界で2番目に成功した日本隊の総隊長を務めた、日本のヒマラヤ研究の第一人者である吉澤一郎氏(元・日本山岳会副会長)、同じくヒマラヤ研究で著名な望月達夫氏など、数々の名登山家を輩出した伝統のある部であった。1年先輩に優れたクライマー、甘利仁朗氏(故人)がいた。それまで登山の経験は全くなかった中村だったが、そういった諸先輩の輝かしい実績を知るや、心を奪われたという。

「学生時代は特に小谷部さんに傾倒しましたね。日本の冬山の未踏ルートにこだわって、日本のアルピニズム史上に燦然と輝く北岳や鹿島槍、前穂高岳の冬期初登攀を次々にやってのけました。終戦直後、32歳の若さで結核により亡くなってしまったのは大変残念です」

そして、中村自身、山岳部の活動を通じて山の魅力に取りつかれ、小谷部氏の後を追って先鋭登山に熱中することになる。

当時の山岳部では、5月の残雪期、7~8月の夏山、年末年始にかけての冬山、そして3月の春山と年4回、それぞれ3~4週間、北アルプスや南アルプスで登山合宿を行った。特に重要だったのは、雪が最も多い一方寒さがやわらぐ3月合宿。「外国の山にも行きたかったが、学生が外国に山登りに行けるような時代ではなかった」という。これらの合宿に加えて、中村は個人でもよく出かけた。登山に夢中になったあまり、1年留年したほどである。

「5年間で450日は山にいたと思います。1年のうち4分の1ですね。しかし、他学には600日という猛者もいました」

生死を分ける目に3度遭遇 初登攀にも成功

当時、生死を分けるような目にも3度遭遇した。冬の北穂高岳の合宿で、2人1組となって滝谷第三尾根の岸壁を登っている時、猛吹雪の中、パートナーが足を滑らせて中吊りになってしまった。

「自分より30mくらい下にいるのは分かっていたのですが、吹雪が激しく、喚き声だけで姿が見えませんでした。重くてザイルを引き上げることはできず、いっそザイルを切ってしまおうかとも考えましたが、その前にザイルを下ろしてみることにしたのです。すると、40mあったザイルが残り5mというところで、ふっと軽くなったのです。どこかに足がついた証拠です。ああ、助かったと思いました」

別の合宿でも、2人で白馬岳主稜を登攀中、猛吹雪でホワイトアウト現象となり身動きができなくなったことがあった。あまりの吹雪に、雪洞を掘って待機したものの凍死寸前にあるという危険を感じた。

「もう、一心不乱で雪洞を飛び出して頂上に達し近くの山小屋を探しました。幸い、小屋があったのです。しかし、そんな季節だったので無人でした。仕方なく2階の窓を蹴破って中に入りました」

そこで3日3晩逗留する。吹雪と雪崩の危険性で山を下りるに下りられなかったのだ。3日目になって下山、途中捜索のために登ってきた山岳部の仲間に迎えられた。

もう1回は、卒業して2年目の頃。雪崩に巻き込まれ、400mほども流されたという。

こうした危険や留年の代償ではないが、中村は"5年生"の年、一匹狼の登山家・芳野満彦氏、山岳部1年先輩の中村幸正氏(2人とも故人)と、北穂高岳滝谷グレポンの初登攀に成功する。一方、剣岳チンネ積雪期初登攀を狙って雪洞で10日間粘ったものの、体調を崩して芳野氏に先を越されるという挫折も味わう。「この時の悔しさが、海外登山への熱い思いにつながっていった」と言う。

このように、大学時代は登山に明け暮れた中村。学生としての5年間はどうだったのか。

「成績は正直に言ってあまり良くなく、"優"が10個もないありさまでした。しかし、山の本はたくさん読みましたね。小遣いをはたいて丸善で高い洋書を取り寄せたりもしました」

ゼミは、会計学の泰斗といわれていた番場嘉一郎教授のゼミを履修。

「出席率が悪く破門寸前でしたが(笑)、同じ一商出身のよしみで、論文を出すことで許してもらったのです。論文のテーマは決められていて、アメリカ国防省の兵器調達や原価計算方式についての原書を翻訳してまとめるといったものでした。不明点を日本の防衛庁まで聞きに行ったことを覚えています。番場先生には大変感謝しており、良い勉強をさせてもらったと思っています」

一橋大学登山隊でアンデスの"白い宮殿"世界初登頂に成功

1958年に一橋大学を卒業後、中村は石川島重工業(現・IHI)に就職する。企業への就職は、職人だった父親が息子を勤め人にしたがっていた意向を受けた形だ。さらに「就職したらヒマラヤに行こうと思っていた」という中村は、遠征するには東京にいるのが一番好都合と考えた。そこで、山岳部の先輩が経理部長に就いていた同社を選んだ。

「当時は高度成長が始まる前で、まだ就職難だったと思います。しかし、先輩の計らいもあり採用してもらうことができました」

入社後、初年度から有給休暇を使って山に出かけた。そして、さっそく中村はヒマラヤ行きを企てる。隊長には大先輩に当たる吉澤一郎氏を引っ張り出すことにした。吉澤氏はヒマラヤ研究の第一人者であり、登山の成功や周囲の協力を得やすくするために最適と白羽の矢を立てたのだ。

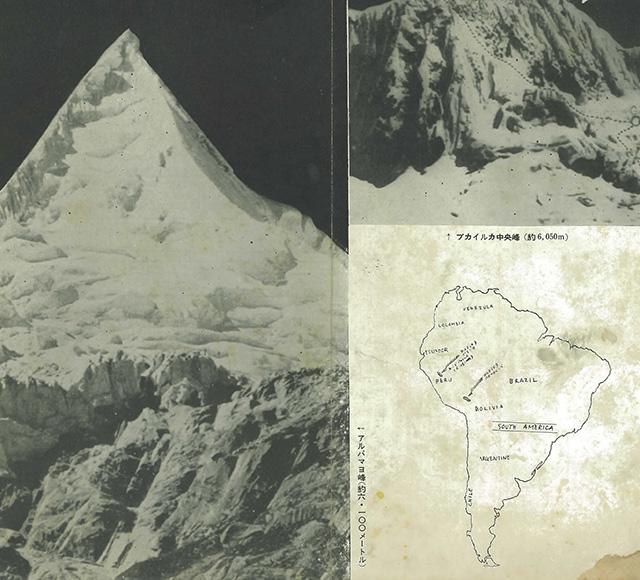

しかし、入社3年目の当時、インド軍と中国人民解放軍が武力衝突する中印国境紛争が発生、ネパールに入ることができなくなる。現代のようにインターネットなどの情報源がない時代、吉澤氏は情報を求めて友人であるアメリカの登山家に相談。自分が登ることができなかった、南米アンデス山脈のプカヒルカ北峰を勧められた。同山脈のブランカ山群にある、数少ない6000m級の未踏峰で、"白い宮殿"との異名を取る名峰だ。その前年にイタリア隊がアタックし登頂寸前で失敗し、世界の登山界が初登頂を狙っていた存在でもあった。そのプカヒルカ北峰のほか、ボリビアの未踏峰にもアタックする計画を立て、中村は気心の知れた一橋大学山岳部の仲間である中川滋夫氏、中島寛氏、甘利仁朗氏、丸山則二氏、倉知敬氏の5人を誘って登山隊を組織し、スポンサー探しに奔走する。また、中村は南米行きに備え、三井物産に就職していた丸山氏を誘ってスペイン語の勉強にも精を出した。

登山隊はペルーのリマに集合し、1961年5月30日にベースキャンプに到達。そして第一登頂隊の中村、中川氏、中島氏は、突破に4時間も要するような巨大クレバスに遭遇するなどしたものの、6月12日の6時12分に標高6050mのプカヒルカ北峰の世界初登頂に成功する。翌日第二登頂隊の甘利氏、丸山氏、倉知氏も続き、隊長を除く全員が見事に登頂した。一橋大学山岳部や日本の山岳会はおろか、世界の山岳会においても歴史に残る快挙であった。この快挙を報じた朝日新聞の6月22日夕刊には、第1回ペルー・アンデス遠征隊長の竹田好文氏が「とにかく吉澤隊長をはじめ隊員の研究心、周到な準備は驚くばかり」との賛辞を寄せている。

プカヒルカ北峰登頂後ボリビアまで向かい、いくつかの初登頂もこなして、無事帰国する。準備期間も含めて10か月、石川島重工業は中村を休職扱いにして応援してくれた。

「行く前に会社には退職も覚悟で恐る恐る相談したら、辞める必要はない、と。今では考えられないでしょう。いい時代だったと思います」

このアンデス行きは、言い出した中村が幹事役を務めることになったが、プカヒルカ北峰世界初登頂の達成感や未知の世界の体験で、「結果的に吉澤隊長や隊員の人生を狂わせてしまうことになったのではないか」と打ち明ける。当時57歳で電通映画社の専務として実質的に同社を経営していた吉澤氏は、このために会社を退職することになってしまったからだ。吉澤氏は山に関する書籍を数多く翻訳しており、その収入はあったものの、「帰国後は山岳部の仲間が皆で吉澤さんをよく助けていた」と中村は言う。

アンデス遠征での様子。アポロバンバ山群アカマニ(5,700m)の頂上に立った中島寛氏(昭和36年12月発行『如水会々報』より)

アンデス遠征に向かう一橋大学山岳部は、『如水会々報』でも大きく取り上げられた(昭和36年3月発行『如水会々報』より)

プカヒルカの途路標高5,300mのC3とC2の地点、右は中川滋夫氏、左は中島氏(昭和36年12月発行『如水会々報』より)

充実した会社員生活を経て復帰した"キセル登山家"

一方、中村自身は帰国後に結婚したことも手伝って、一転して仕事に打ち込んだ。製鉄所や港湾設備、発電所、産業機械などのプラントの輸出プロジェクトに従事。1968年にパキスタンのカラチ事務所長として初の海外赴任の後、中国室長、メキシコ事務所長、ニュージーランド事業部業務部長と海外を転々とする。日本での海外プロジェクト部長を経て、1989年に55歳で香港の現地法人の社長として再び海外に赴任。結果的に、この香港赴任が中村の東チベット踏査の契機となった。それまでの間、登山はどうしていたのか。

「私は人を束ねるマネジメントが苦手な一方、海外の人を相手に営業するということが性に合っていたのです。ですから、会社はそんな私に好きなように海外営業をさせてくれ、私も成果を出して応えることができました。IHIが高度の技術力を発揮して輝いていた時代であり、とても大らかだったと思います。トラブルに見舞われることもありましたが、基本的に仕事は大変面白く充実していました。山は機会がある時に見に行くくらいで、登ることはしませんでしたね。妻もずっと海外についてきてくれましたし、IHIには充実した会社員生活をさせてもらったと、今でも妻と話しています」

余談だが、登山家で作家の深田久弥氏は、「ヒマラヤに行きたければ、1.大会社に勤めるな 2.佳人を娶るな」と言った。その禁を二つとも破った中村は、いみじくも深田氏の言を実証する形となった。定年後の今、再び登山に打ち込む自分を中村は"キセル登山家"と称している。

最後の赴任地がたまたま香港であったことは、中村にとっては幸運であった。赴任の翌年春、当時まだ未開放地域だった中国雲南省の玉龍雪山にふらりと出かけられる距離だったからだ。中村は、当時の状況を次のようにしたためている。

「中国にこんな素晴らしいアルプス的な秀峰があるのかと感動した。それが引き金となり中国南西通いが始まった。大袈裟に言えば運命的な出会いだった。踏査の旅の回を重ねるごとに次からつぎへの新しい発見のフィールドが東から西へ広がっていった。未踏域の吸引力には抗し難かった。東チベット・四川・雲南に広がる『ヒマラヤの東』の広大で複雑な山域に体系的に取り組んできた。一つの旅が終わるとすぐ次の構想が浮かび、心が弾んだ。先人は誰もいないことを知るにつけ、自分が第一人者になろうという気負いも生まれ、今日まで32回(注:2012年当時)も足を運び続けた。辿り着いたのが念青唐古拉山東部の『最後の辺境』である」(『最後の辺境─チベットのアルプス』より

雑誌や書籍で記録を伝え世界のアルピニストと親交

それ以来、毎年欠かさず"ヒマラヤの東"を踏査するとともに、雑誌や書籍でその結果をレポートするようになる。「吉澤さんから『探検家・登山家は、読むこと、踏査・登山すること、記録を書いて伝えることの三つ揃って一人前』との言葉を薫陶として受け、座右の銘とした」からだ。

日本山岳会が2001年から刊行を始めた海外向け英文誌の『Japanese AlpineNews』に踏査レポートや写真の寄稿を始めた。同誌は、『アメリカン・アルパイン・ジャーナル』誌編集長から「日本の山岳界は世界から孤立している」と"ガラパゴス化"を懸念されたことを機に、中村が同会の会長や常務理事に働きかけて実現させたもので、休刊するまでの15年間、中村が1人で編集を手掛けてきた。これを見た海外のアルピニストから、たちまち驚嘆の声が届くようになる。そして、ヒマラヤの東に連なる6000m級の美しい未踏峰への初登頂競争が、欧米の登山家を中心に繰り広げられるようになった。

書籍としては、1996年に『ヒマラヤの東』、2000年に『深い浸食の国』、2005年に『チベットのアルプス』(いずれも山と渓谷社刊)を出版。2008年にドイツの精神科医であるアルピニストがドイツの出版社からドイツ語版の『Die Alpen Tibets』を出版する。冒頭で触れた近著『ヒマラヤの東 山岳地図帳』(ナカニシヤ出版)は、このドイツ語版も参考にして作成された。掲載されている地図は、当時のソビエト連邦が作成したソースが1991年の同国の崩壊で流出したものをベースに、標高など不正確な要素を中村が修正するなど新たな要素を付け加える形で作成することで、より精緻なものとなっている。同著は日本山岳会の110周年記念事業の一環として2016年1月に刊行され、国内外で完売となった。

また、『Japanese Alpine News』を機に世界の登山界に名を知られるようになった中村は、各国の山岳協会やアルピニストたちと親交を深めるようになる。そうした中で、2003年にはインドのヒマラヤンクラブ創立75周年行事で記念講演し、名誉会員認証を受ける。以降、毎年のように欧米を中心に講演を要請される。2015年には初めて中国の四川大学で講演を行った。

偉大な探検家と並んで金色のネームプレートに

そんな中村の人生の一つのハイライトは、2008年6月、英国王立地理学協会バスクメダルを日本人で初めて受賞したことだろう。

「ロンドンのケンジントンにある重厚で古色蒼然たる協会の一階に、かつて憧れたエリック・シプトン、フランク・キングトン‐ウォード、フレデリック・ベイリー、スヴェン・ヘディンなど偉大な探検家とともに、金色のネームプレートが架けられている。夢が叶い、自分の名前が由緒ある館に刻まれることになるなど想像もしていなかった。いずれ私の墓標として将来に残ると思うと感無量である」(『最後の辺境─チベットのアルプス』より)

他にも多くの賞を受賞している。2003年秩父宮記念山岳賞、2007年国際山岳連盟賞、2009年日本スポーツグランプリ、2010年ポーランド世界探検家賞、2013年梅棹忠夫山と探検文学賞、2016年ピオレドールアジア生涯功労賞などを受賞し、その業績は高く評価されている。

中村は、これまで紹介してきたような成果を挙げられたのは「一にも二にも"人との巡り合わせ"が大きい」と言う。

「たとえば私は、写真や地図を使いたいという人には、無償でどんどん使ってもらっています。出し惜しみはしません。人生、ギブ・アンド・テイクですし、"情けは人のためならず"です。だからこそ、いい仲間に恵まれたと思っています」

一橋大学については、「一橋大学に入ったからこそ山岳部に入れたし、登山を始めることができ、先輩に育てられた」と意義を語る。「世の中で、若い人を育てるのに、懇切丁寧になりすぎている傾向を感じています。それではたくましく育たないのではないでしょうか。古い考え方かもしれませんが、上に立つものは背中を見せて教えることも大切ではないかと思います」

人生の多くを、未踏の地を切り拓き、伝えることに打ち込んできた中村の言葉だけに、重い。

奥様とともに

(2017年7月 掲載)