「スカラーアスリート」として極めたヨット世界王者の経験を活かし新しいファンドビジネスに挑む

- 株式会社キーストーン・パートナース 代表取締役堤 智章氏

2013年秋号vol.40 掲載

中堅・中小企業の再生や成長を支援するファンドの運営を手がける株式会社キーストーン・パートナース。同社を創業した堤智章は、三菱東京UFJ銀行に勤務のかたわら、一橋大学大学院国際企業戦略研究科(以下、ICS)で学び、最先端かつハイエンドの金融技術やネットワークを得ることで、金融のプロフェッショナルとしてブレイクスルーを果たした。「スカラーアスリート」としてヨット競技で世界一に輝いた経験が、堤の背骨を形成している(文中敬称略)。

堤 智章

同志社大学経済学部卒業、一橋大学大学院国際企業戦略研究科金融戦略コース(MBA)修了。株式会社三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)入行。本店営業部、事業調査部、ニューヨーク支店勤務等を経て、事業金融部、ストラクチャードファイナンス部、コーポレートファイナンス営業部など投資銀行部門で幅広い実績を積み上げる。三菱東京UFJ銀行に統合後、PE(未公開株式)業務と投資銀行業務の連携ビジネスモデルを構築。中堅企業の事業承継用バイアウトファンドを立ち上げる。2009年5月株式会社キーストーン・パートナースを設立し代表取締役に就任。

1985~1988年全日本学生ヨット選手権大会で同志社大学を4年連続総合優勝に導き、1989年は弟とともに世界選手権大会に出場し優勝、当時の文部省より体育功労賞を受賞。

「第3の金融機関」として期待を集める

2009年5月に創業したキーストーン・パートナースは、2010年7月に第1号の再生ファンドを設立。年金基金を中心に地方銀行や総合商社などが出資に応じ、約100億円の資金を集め、2013年6月時点で累計投資実績31件、グロス収益率14・0%、累計分配回数9回などと順調な運用を続けている。2013年5月には300億円を設定目標とする第2号のファンドを設立し、2018年4月末までの5年間の運用をスタートさせたところだ。

同社のファンドの特色は、今、最も投融資ニーズの高い日本の中堅・中小企業をターゲットとし、その再生や成長の支援を通じて安定的なリターンを追求するとともに、日本経済の再生・成長にも貢献するという哲学にある。これを実現させるために、メザニン*1やABL*2といった高度な手法を用いるとともに、投融資企業に対する経営参画支援により、インカムゲインを安定的に獲得し早期分配を果たすというものだ。かつ、リスク管理や情報開示にも万全に取り組み、透明性の高い安定的な運用を行っている。同ファンドについて、堤は次のように自己評価する。

「我々は事業とそのキャッシュフローを担保としています。したがって、もし経営がうまくいかなくなっても、より強力な経営主体を呼び込み、オぺレーションを強化したうえで事業を再生させることが可能です。こうした事業再編・淘汰を促進することで、過剰な企業数により沈滞している日本の産業界を活性化させることにもつなげられると考えています」

企業を統合しても、成長力を保つことで雇用機会を維持拡大し、社会貢献にもつなげる。また、その原資となる資金を、年金基金が出資者となって拠出している点においても社会的に大きな意義があるという。

「第一線を退いた先輩の資金を預かり、現役の事業活動を支援し、その結果としてのインカムゲインを先輩にお返しするという資金還流は、本来のあるべき姿ではないかと考えています」

なぜこうしたファンドに存在意義があるのかといえば、現在の銀行の融資基準では、世界的にリスクテイクが制限されており、絶対的なリスクとは別に与信リスクが高くなりすぎて応じられないからである。そのリスクをコントロールして、変化させることにより取り除くことで、収益を生む仕組みとしてのファンドを組成し、再生する可能性のある企業を救うことができる。こうしたファンドは銀行、ノンバンクに続く「第3の金融機関」として産業界などから期待を集めている。

- 1「中二階」の意。弁済順位が通常より劣後する借入れで、金利は高いものの株式投資よりも残余財産分配権は優先される。

リスクが通常の借入れと株式投資の中間に位置することからこのように呼ばれる。 - 2「Asset Based Lending」の略。在庫などの動産や売掛金などの債権を担保とする融資。

8歳からヨットを始めた「スカラーアスリート」

堤のキャリアを語るうえで、仕事以外にも外せないことがある。ヨットだ。日本セーリング連盟国際委員会委員長の肩書も持つ堤は、1989年に世界選手権で優勝し、世界一のヨット競技選手となった経歴の持ち主である。

堤が父親の指導でヨットを始めたのは8歳のとき。父親は高校時代からヨットを始め、同志社大学時代には選手権で優勝するなど活躍した。オリンピック選手候補に選出されたものの、出場はかなわなかった。その夢を、長男の堤と二男に託したのである。地元・滋賀県には琵琶湖があり、ヨットが盛んな土地柄でもある。ジュニア選手から鍛えられた堤は、父親同様、県下一の進学校でもあるヨット競技の強豪・膳所高校に進学し、国体で2度優勝。進学した同志社大学では、学生選手権でなんと史上初の4連覇を達成した。ちなみに、4連覇の記録はいまだに破られてはいない空前絶後の大記録といえる。そして、弟とともに1992年のバルセロナオリンピックを目指した。1989年に大学を卒業し、旧三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)に入行、その年に弟と出場した世界選手権で前述のとおり優勝を果たす。しかし、バルセロナオリンピックの出場は不運なけがで断念した。

世界チャンピオンになるほどの実力があれば、ヨットの道に進む選択肢もあったはずだ。しかし堤は、金融界への道を選択する。その理由を、堤は「スカラーアスリート」というキーワードを用いて説明する。

「どんな種目でも、オリンピックでメダルを取るようなトップアスリートになるのは大変な努力を要するもので、メダルを取ったということは非常に讃えられるべきことなのですが、しかし、それまでのことなのです。誰一人として、そのままトップアスリートの地位に居続けることはできません。加齢とともに肉体的な限界は訪れ、後から後から若く優秀な選手が登場してくるからです。ですから、その高みにまで上り詰めた経験を、次の人生でどう役立てるのかが非常に重要になる。プロ野球選手でもサッカー選手でも、引退後に監督やコーチになったり、解説者に転身できる人はごく一握りです。このキャリアチェンジに失敗し、不幸な状況に追い込まれたアスリートを何人も見てきました。

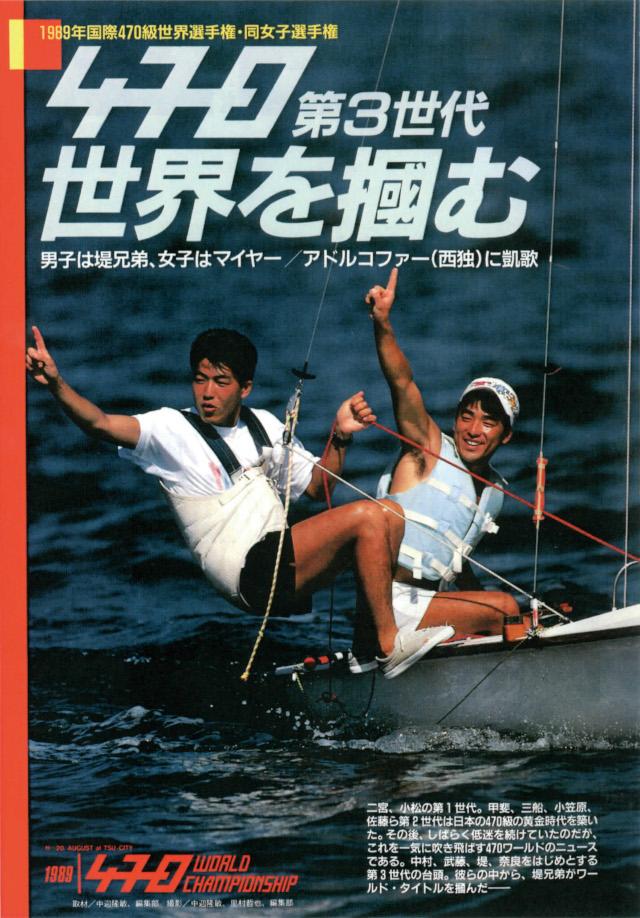

1989年世界選手権優勝時のスナップ。スポーツ誌の表紙を兄弟で飾る

当時23歳の私は、まだまだヨットの世界で活躍できたと思います。しかし私は、『スカラーアスリート』としてヨットで学んだ経験や知識を存分にビジネスに活かせば、ヨット同様ダイナミックで面白い金融の世界で高みを目指すことができると、スイッチを切り替えたのです」

ハイエンドの戦いの場に身を置いた経験が人生の宝

世界的なトップアスリートを育成するために必要な条件について、堤は次のように指摘する。

「6〜7歳という適切な幼少期の頃から始めること。正しい知識や経験を持つ正しい指導者につくこと。そしてインターハイ、インターカレッジ、ノンプロ・プロ国内リーグ、世界的リーグなどと競技力を高めていける環境があることの、三つです」

以前のスポーツ指導者は、選手に「気合と根性」を注入することがもっぱらその役割とされていた側面もあったが、現在では科学的な要素をもとに指導・育成しなければとても世界には追いつくことはできない。

テニスの錦織圭選手が世界ランキング11位(2013年6月時点)まで上がる活躍を見せたり、男子サッカー日本代表がワールドカップに5大会連続出場を果たすようになるなど、かつては考えられなかったほどレベルアップしているのは、堤が指摘する環境が日本にも整ってきたからにほかならない。そして、ほかならぬ堤自身がそのような環境に身を置いてステップアップをしてきた。「8歳で始めてしばらくは、鳴かず飛ばずの選手でしかなかった」と述懐するが、そうした段階から世界一のレベルに達するまで、堤が学び得た比類なき経験とは、いかばかりのものか。

「世界選手権に初めて出場したのが中学2年生のとき。それほど早い時期に世界レベルの戦いを体感しているわけです。そこから世界チャンピオンまで7〜8年を要していますが、国内での競技においてもつねに世界を見て、意識していました。そして、ジュニアの世界大会やプレオリンピックなどハイエンドの戦いの場に身を置くことができた経験は、私の最大の宝になっていますね」

「戦略」と「戦術」の重要性を体得

では、堤がその後の銀行マン時代から現在に至るまで役立たせることができている、ヨット競技で培った知識や経験とはどういったものなのか。

ヨット競技は、基本的には帆走するヨットを操船し、海上に設置された目印を回航する定められたコースをルールに従って走破し、その着順を競うというものだ。F1レースと同様である。世界選手権などの国際大会は、こちらもF1同様、年間の数レースを競いトータルで年間チャンピオンが決定される。

「当時は1大会あたり、約2時間30分のレースが7日間続きました。ですから、まずは相当な筋持久力が不可欠です。筋力が続かないと操船できません」

次に、自動車同様、ヨットの力学的・空力的な構造と性能を理解する必要がある。ハル(船体)やセール(帆)の力学的、空力的特性はどういったものか、どうすればより高い性能を発揮するかという知識だ。飛行機の翼は、より大きな揚力を得るために翼端を上方に曲げて空気を逃がし、翼を安定させている。ヨットのセールにも同様の機能が求められるのだ。また、ハルについて重心とバランス、波への抵抗力や強度などを把握しておかなければならない。

そして、ゲーム性の高いヨットレースにおいて肝心なのが、レースに臨む戦略と、レースにおける戦術を考え実行する力である。

「一般的に、多くの人が戦略と戦術を混同していますが、これらは別物です。あらゆるスポーツ競技に限らず、ビジネスにおいてもそれぞれ必要となるものですが、この戦略と戦術の立て方や実践法をヨットレースで学べた経験は、金融ビジネスの世界に入って非常に役立ちましたね」

戦略とは、何も制限が発生していない場合の最適解を理論的に考え出すことをいう。戦術とは、変わり続ける現場状況のなかで、他者に勝つための最もよいポジションを得るために最適解を考え出すことを指す。

「ヨットレースでは、60艇ほどが一斉にスタートするわけですが、いかにして隣近所の船よりよいポジションを得るかが大きな勝負どころとなります。金融の世界も同様で、私が銀行のストラクチャードファイナンス部で仕事をしていたとき、金融界のトレンドから将来を予測して他行よりもいい戦略を打ち立て、他行よりもいい条件提示をお客様にすることにより、有利なディール(取引)を行うことができました。こうした局面に、ヨット競技で身につけた戦略立案力、戦術眼が物を言ったと思います」

頭取に意見しニューヨーク勤務が決まる

世界レベルの選手という特別な立場から銀行マンに転身した堤であったが、いわば「普通の世界」に戻ることに違和感などはなかったのか。

「ありませんでしたね。自分の価値は自分で決めるものという信念があったからです。ヨットの世界でも、最初から日本一、世界一であったわけではありませんし、努力した結果世界一になったという経験をしていますから、金融界でも同じだと思えたのです」

事実、堤はめきめきと頭角を現す。

入行した1989年当時は、金融自由化が始まり、金融界がダイナミックに動き出すタイミングにあった。それまでの銀行界は、大蔵省(現・財務省)の「護送船団方式」と呼ばれる指導行政に守られていた。国によって資金配分量が決められ、それによる序列も決まっていた。そして、一銀行内においても、事実上、出身大学などで序列が決められていたのである。しかし、バブルが崩壊し、以前から自由競争を阻害すると批判されていた「護送船団方式」が意味をなさなくなると、こうした指導行政は影をひそめていった。

「バブルが崩壊し、銀行の現場では明日の決済原資を今稼がないと潰れるかもしれないという危機感がつねにありました。現場は余裕をなくし、学歴や序列ではなく、仕事ができる人に任せるという空気が醸成されていきましたね」

1993年、「徹夜で勉強した」と言う堤は主任昇格試験に合格。同期でトップの昇格を果たす。そして昇格後、堤は人事部から配属の希望を尋ねられた。

「金融界でも世界一の環境を経験してみたかったので、ウォール街のあるニューヨーク支店で仕事をしてみたいと言ったのです。すると、人事担当者は笑いながら『一応、聞き置く』といった感じで、あまり真剣には取り合ってくれませんでした」

ところが、その直後に運命的な出来事が起こった。当時の三和銀行頭取は東京商科大学OBでもある渡辺滉氏。ヨットが趣味で、夏季休暇に若手行員をヨットに乗せて親睦を図ろうということになり、その場に堤も呼ばれたのである。そして、セーリングを楽しんだ日の夜、渡辺氏は「若手行員から銀行の将来について意見を聞きたい」と、頭取を囲む親睦会を開いた。

「その場で私は、持論であったヨットレースにおける戦略と戦術の話を引き合いに出し、自由化時代の銀行はどういう戦略でどんなポジションを取り、どんな戦術で競争に挑むべきかという意見を、頭取相手に

現在も週末は、葉山港にて慶應義塾高校ヨット部のコーチを務める

企業を潰さないためのファイナンスの議論に衝撃

第2回日本リバイバルスポンサーファンド投資事業有限責任組合総会でスピーチをする堤氏

28歳のとき、当時の三和銀行では、最年少でのニューヨーク支店勤務となった。ニューヨークに赴任した堤は、日本の金融市場とはあまりにも違うことに驚く。

「日本は10年ほど遅れていると感じました。今でも5年は遅れていると思いますが」

ニューヨーク勤務は、銀行マンとしての堤のキャリアに決定的な影響をもたらした。当時、中南米の債務危機に直面した後、再編・復活途上にあったアメリカの金融界では、デリバティブ(金融派生商品)やストラクチャードファイナンス(仕組み融資)など、最先端の金融工学を駆使してリスクを細分化した金融商品や、リスクをヘッジした金融商品の開発や取引が盛んに行われていたのである。一方の日本の銀行界では、まだ行政の許認可などによる裁量行政が幾分残るという後進ぶりであった。

上席での支店配属となれば、日本人スタッフのマネジメントだけに携わり「下手をしたら英語すらマスターできず5年で帰国する人もいる」という場合もあるなか、支店で最も若かった堤は違った。あらゆる現場・現地スタッフとの実務にタッチせざるを得ない状況に置かれたからだ。

「あらゆる取引案件の分厚い書類を渡され、サイニングに向けたドキュメンテーションや事務処理のために、英語しか話さない弁護士やローカルスタッフと交渉・指示することになります。必然的に英会話はマスターし、取引の構造や法務・システムのことも覚えます。さらにトラブルが起これば弁護士と対応を協議することになって裁判にも出かけます。忙しいときは夜中の2時、3時までかかって事務処理をしていましたが、そんなニューヨークにいた5年間で現在の業務に必要な語学力や金融取引の知識、ドキュメンテーション力などをマスターできたと思います」

独立しキーストーン・パートナースを設立してファンド業務を手がけるようになった原点も、このニューヨーク時代の経験にある。当時担当していた事務機器メーカーが粉飾決算などで倒産した(その後、大手電子機器会社が子会社化)。アメリカには現地法人のディーラーが存在していたが、顧客との取引口座を有するディストリビューション網は貴重な資産であった。これを維持すれば再生につなげられると、弁護士を交えてそのためのファイナンスをいかに維持して追加で実行するかという議論に堤も加わった。

「このときに衝撃を受けたのです。日本では、銀行が資金を出せない倒産しそうな会社が潰れるのは仕方ないといった流れがありましたが、アメリカでは違うのです。メインバンクが資金を出せなくても、会社に事業力が残っていればノンバンクなどのファイナンサーが資金を出せるファンドを組成し、旧経営陣が残って再建に努め、それによって銀行も自行の債権を保全するといったDIPファイナンスや再生ファイナンスなどの仕組みがある。それを目の当たりにして、いずれ日本にもこういう時代がくると確信したのです」

人生で最も勉強したICSの2年間

そして、こうした手法を日本でも手がけようとの思いと、ニューヨークで学んだ知識や経験を携えて堤は帰国し、国内支店の法人営業の次長経験を経て、投資銀行業務に取り組む事業金融部に加わり、ここでも本部最年少次長として「キャッシュフローを担保にしたファイナンスの展開業務」を手がけることになる。以来、企業再生にかかわる買収業務や、LBOファイナンスやシンジケートローンの組成などのストラクチャードファイナンスの組成などに携わった。

入行した三和銀行は、2002年に東海銀行と合併してUFJ銀行に、そして2005年に東京三菱銀行と合併して三菱東京UFJ銀行となる。ちょうどその年、あるファンドからリスクマネーの提供(LP投資)を求められたことを機に、堤は自行でも投資と融資を融合させた新しいビジネスを手がけようと考え始める。企業に対して融資だけでなく、出資することで、より強力なテコ入れができるようになるからだ。しかし、日本では、銀行は産業界に対して優越的な地位を濫用できないようにするため、5%以上の出資は認められていない。そうしたなかで、堤は、利益相反や優越的地位の濫用にならないキャピタルストラクチャーを組み上げ、銀行が取り組む投融資のモデルの仕組みづくりにチャレンジしようと考えた。そこで、その投融資枠を企画部に求めたところ、「投資リスクに対応する自己資本を、銀行はどれだけ積まなければならないかがわからないと無造作に割当することはできない」といった回答があり、銀行の自己資本に対するリスクキャピタルの割当を得るため、当該投資銀行業務のリスク量を測定するモデル式が必要になった。しかし、それは行内のどこにもなかった。

「そこで、数学に強い部下にモデル式づくりを頼んだところ、『できない』との答えが返ってきました。ならば仕方ない、自分でやるしかありません。しかし私にも専門的な知識はありませんので、一から学ぶ必要があります。調べたところ、そういったことが学べるのは、当時の日本には、ICS(一橋大学大学院国際企業戦略研究科)しかなかったのです。しかもICSは夜間なので、働きながら通うには好都合でした」

17時過ぎまで稟議決裁などの業務をして、大手町の職場から一ツ橋にあるICSに歩いて行き、21時半まで講義を受け、また歩いて職場に戻って業務の続きをし、24時頃に帰宅し2時、3時まで宿題をするという日々が始まった。それだけでなく、休日は図書館に通い学友との勉強会にもあてた。

「当初、試験問題を見て、高次数学の偏微分の数式が理解できなかった私は、問題の最後に書いてある『を解け』の3文字の日本語しか読めなかったのです(笑)。そこで、生まれて初めて自分の家庭教師を自分で雇って、数学の勉強を高校生レベルからやり直しました。何しろICSでは、大学の理学部数学科レベルの知識をベースにしていたのですから、適当に勉強した経済学部卒の私に歯が立つはずはありませんでした」

アート、とも称されるファイナンスは、円柱は上から見れば円形であるが横から見れば長方形であるように、対象をどう見るかは人間の"判断"が大きな要素を占めている。一方、リスクなどの計量は100%"数理"の世界だ。この両方を徹底的に学んだ人材は希少であるが、ICSはまさにそうした人材を育成する日本唯一の教育機関であり、「このことがICSの最大の強みではないか」と堤は言う。

「教授は『知的体育会』と言っていましたが、ICSでの学習はまさにそんなハードさでした。20代ならともかく、40歳前の身にはこたえましたよ(笑)。とにかく、それまでの人生でこんなに勉強をしたことはありませんでしたね」と述懐する。

大学院に通う目的は個人レベルのブレイクスルーを成し遂げること

ちなみに、堤はICSには自費で通った。40歳近い行員に対する公費留学の制度もなく、「いずれ独立しファンドを立ち上げるのに必要な知識の習得につながる」との思いがあったためである。独立およびキーストーン・パートナース創業の思いを、堤は次のように語る。

「銀行は実にさまざまなことを経験させてくれた非常に大切な存在です。そんな銀行で、最年少の本部次長になるなど同期のトップに立って活躍することもできました。しかし、メガバンクとして2回も経営統合されてから、融資におけるリスクテイクのプロセスなどが画一化されてしまったのです。それは仕方ないことですが、私はもっと現場で必要としている金融資本、ダイナミックな投融資ビジネスを手がけたかったのです。日本経済が低迷しているのは資本市場がリスクの細分化を行い、健全な投資家を育ててこなかったために、偏った発達しかしてこなかったことが一因としてあり、そこを変革させる必要があると感じていたからです。ファンド業務を通じて資本市場を変革させられる可能性を感じました。では、いつやるか。『今でしょ!』ということです(笑)」

もう一つ、「自分のキャリアは自分で決める」という思いも強くあった。

「トップアスリートのようにハイエンドのスキルを持っている人は、自分で引退するときを決められるのです。銀行では誰もが人事を人に決めてもらっているなか、自分の人生を自分で決められる、それは人として最も幸せなことであると思います。銀行に残っていれば、もしかしたら出世を続けることになったかもしれませんが(笑)」

そう言う堤は、最後に大学で学ぶ人、学ぼうとする人に、次のようなメッセージを送る。

「個人が大学に通う目的は、個人レベルのブレイクスルーを成し遂げることにあると思うのです。そのために、大学では叡智を得ることができる。叡智とは、解決していく力や創造していく力であり、そして人との出会いによって与えられるものです。そのことをしっかり意識して過ごしてほしいと思います」

堤は「大学の価値は、どれだけ各分野の最前線の人材を輩出し、そうした人材と現役学生をつなぐことができるかで決まる」と言う。そして「キャプテンズ・オブ・インダストリー」を標榜する一橋大学を、その点において「日本のトップレベルであることは間違いない」と評価する。

「最前線で活躍するOB・OGの1人として、いつでもおしみなく協力したいと思っています。遠慮なく声をかけてください(笑)」と堤は笑った。

(2013年10月 掲載)