「天声人語」で伝え続けた "静かな炎"のような思い

- 辰濃 和男氏

2014年夏号vol.43 掲載

「いい文章のいちばんの条件は、これをこそ書きたい、これをこそ伝えたいという書き手の心の、静かな炎のようなもの」

『文章のみがき方』(岩波新書刊、2007年)のまえがきに書かれた、著者・辰濃和男の言葉である。朝日新聞社の論説委員として「天声人語」の執筆を13年間担当し、退社後はエッセイストとしても活躍。朝日カルチャーセンターの社長や日本エッセイスト・クラブ理事長を歴任する。現在は、蔵書の一部数千冊を寄贈する私設図書館の設立活動に充実した日々を過ごしている。そんな辰濃が「宝物のよう」と振り返るのが、一橋大学の前身である東京商科大学本科時代の3年間だ。往事の思い出から、グローバル人材たらん一橋大生に伝えたいメッセージまで、まさに"静かな炎"のごとく語った。(文中敬称略)

辰濃 和男

1930年東京生まれ。1953年東京商科大学卒業、同年朝日新聞社入社。ニューヨーク特派員、社会部次長、編集委員、論説委員、編集局顧問を歴任。1975年から1988年まで「天声人語」を担当。朝日新聞社退社後は、朝日カルチャーセンター社長、日本エッセイスト・クラブ理事長を務めた。著書多数。

「天声人語子」はプレッシャーとの闘い

1904年から全国紙「朝日新聞」朝刊1面に掲載されている「天声人語」。時々の出来事をテーマに、そこから学ぶべきことや感じ取れる価値などを600文字ほどに凝縮し、印象的に読ませる名コラムとしてあまりにも有名だ。大学入試の問題によく利用されるなど、世の中にはよく知られている。文章の勉強のため書き写す人が多く、また「朝日新聞」の"顔"的存在として、同社の広告でもひんぱんに使われている。

しかし、こうした「よい文章の見本」的に取り上げられることを、辰濃は頭から否定する。

「『天声人語子』(『天声人語』の書き手)となった論説委員は、何があっても毎日、書かなければならないのです。書いているほうからすれば、毎日、毎日、猛烈なプレッシャーがあります。つねに、あと1日、あと1時間、あと10分と、締め切りぎりぎりまで時間と己との闘いなのです。満足な仕上がりでなくても出稿しなければならないこともありました。見本だなんてとんでもないですね」

歴代の「天声人語子」は皆、そんなプレッシャーと闘ってきたという。

「あるとき、階段をダーッと駆け下りてきて頭を掻きむしったかと思うと、またダーッと駆け上がってゆく人がいました。『入江さん』と声をかけても振り向きもしないのです。体を動かすといい考えが浮かぶことが多いのですが、入江徳郎さんはそのとき、何かヒントを掴みかけたのかもしれません」

読者の意見に文章力は大いに磨かれる

そう語る辰濃が「天声人語子」に着任したのは1975年12月。45歳のときだ。

「論説委員室から『手伝ってほしいことがある』と呼ばれて、行ってみると『"天声人語"を頼む』といわれました。しかし、私は素直には喜べませんでした。プレッシャーがきついせいか、歴代の『天声人語子』には健康を害する人も少なくなかった。まさに寝ても覚めてもプレッシャーとの闘いで、体を壊さずにいられたのは、ストレッチをやったり低山を歩いたりと、体を動かすことを心がけたのがよかったのかもしれません」

「天声人語子」を離任してからも、そんな日々のことがよく夢に出てきた。

「書いても書いても原稿用紙が真っ白のままなんです。締め切り時間がきて、そばにいる誰かが『辰濃さん、まだ書けていない』とヒソヒソ話している声が聞こえてくる。そんな夢です。終戦後もサイレンの音を聞くと反射的に首が縮こまったものですが、それと同じようなものですね」と辰濃は苦笑する。

しかし、「天声人語子」だからこそためになったこともある。多くの読者から直接感想が寄せられてくることだ。

「よかったと言ってもらえるだけでなく、自分の筆足らずな点を読者に指摘してもらって、『なるほど』と考えさせられたこともしばしばです。読者の意見にはハッとさせられることがたくさんありました」

もう一つ、注目度が高い「天声人語」は新聞記者として世の中に伝えたいことをアピールするのにまたとない場であり、その場を自由に(勝手に、ではなく)使えるのは「天声人語子」の特権だ。

「あるとき、太平洋戦争末期の沖縄戦に巻き込まれ、非業の死を遂げた『ひめゆり学徒隊』を題材にした自主制作映画を観たのです。クライマックスの激戦のシーンが、突然、沖縄の若い娘たちの琉球の舞を踊る姿に変わる。「死の世界」と「生の世界」が共に描かれていることで、映画に深みがでていました。十代の娘たちは生きることを願っていたのでした。これが非常に印象に残り、この映画の劇場上映を応援するキャンペーンをやりました。正直に言うと、この映画をつくった人たちを応援してやろうという気持ちからでした。そういうこともできたのです」

リベラルな雰囲気に憧れて東京商科大学予科に入学

1930(昭和5)年、東京に生まれた辰濃は、旧制の東京府立第十二中学校に進学する。

「戦時中で、軍隊式のスパルタ教育でした。電車のなかや、道路上で先生や上級生と出くわすと、直立不動で挙手の敬礼をしなければならなかったのです。しないと殴られました。そういう時代でしたね」

とはいえ、いい先生もいた。担任の先生は国語が専門だった。先生の家に遊びに行って、島崎藤村の詩集をいただいたことなどを辰濃は鮮明に記憶している。

そんな辰濃の5歳上の兄が東京商科大学に通うことになった。辰濃はその兄から大学の話をよく聞かされたという。

「兄の話から、とてもリベラルな雰囲気を感じて憧れましたね。ですから私はほかの大学は考えず、東京商科の予科一本に絞って受験しました」

子どもの頃から辰濃は、「いずれは物書きになりたい」と漠然と考えていた。「なぜ文学部のある大学を選ばなかったのかはよく覚えていないし、"キャプテンズ・オブ・インダストリー"という理念も認識していませんでした」と打ち明ける。後年になって新聞記者を志望したところをみると、社会的なことに興味があって東京商科大学を選んだのだろうか。

「それは違うと思いますが、それだけ兄の話のインパクトが強かったということかもしれません」と述懐する。

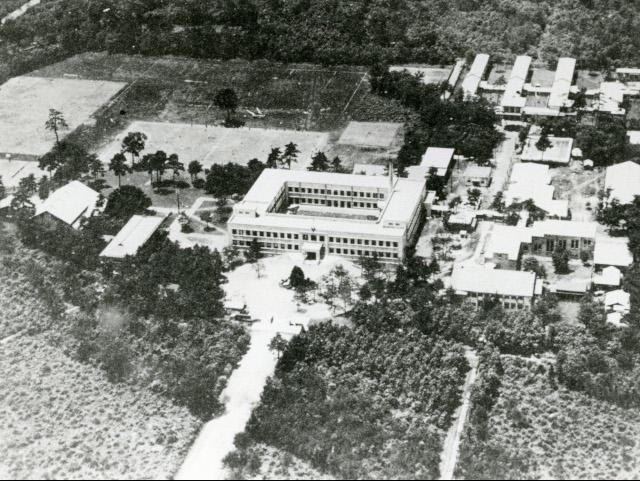

東京商科大学予科の全景と校舎

文学と流行歌に耽りアルバイトに精を出した学生時代

東京商科大学の予科に入学を果たした辰濃は、学校新聞がなかったのでさっそく数人の友人と新聞づくりを始める。

「文章を書いて発表するということに関心があったのだと思います」

そんな仲間の1人に、後年、評論家・社会学者として名を馳せる加藤秀俊がいた。のちに放送界で働くことになった中村朗ほがらもいた。

「加藤は、よくアメリカの原書をバリバリと読んでいましたが、大いに刺激を受けた存在でしたね」

一橋大学ならではのリベラルな校風のなか、辰濃は伸び伸びとした学生生活を謳歌する。昼前に起きて、坂口安吾、太宰治、井伏鱒二などの流行作家の小説を読み耽ったり、アルバイトに精を出したり、の日々だった。

「喫茶店の下働きでアイスクリームを作ったり、そのほか、ナンキン豆売り、アメリカタバコの流れてきたのを売りさばいたり、夏休みなどには『ワシントンハイツ』という駐留米軍住宅のホームキーパーをやりました。大きな冷蔵庫やベッド、自動車があるアメリカ人の暮らしぶりが眩しかったですね。今思えば、なんであんなに一生懸命やっていたんだろうと自分でも思うくらいです(笑)。きっと性に合っていたんでしょう。一橋では珍しいタイプだったと思いますよ(笑)」

「宝物のような日々」の中心にあった「南博ゼミ」

そう話す辰濃が「宝物のような日々」と述懐する東京商科大学時代の中心にあったのは、「南博ゼミ」であった。2001年に87歳で逝去した南は、後年、日本社会心理学会の理事長を3期務めた日本の社会心理学の泰斗であった。コーネル大学に留学し博士号を取得後、1947年に日本女子大学教授に就任するとともに、東京商科大学予科の非常勤講師となる(1958年に一橋大学教授就任)。南は歌舞伎などの伝統芸能や映画などの大衆芸能にも研究対象を広げるなど、社会心理学者としては広範な領域をテーマとした。俳優座の養成所で教えた経験もある。

その南に辰濃を引き合わせたのは、加藤であった。南の授業を履修していた加藤が、南に「辰濃という面白い学生がいる」と話したところ、南は「その学生を連れてこい」と言ったのだ。

「南先生は私に『日本の流行歌の話を聴かせてくれ』と(笑)。そこで私は得意になって持論を展開したのです。ありがたいことに先生は面白がって聞いてくれました」

東京商科大学では一講師の立場であった南は、ゼミを持つことはできない。しかし、南の薫陶を受けたいと加藤や中村は仲間と相談して"南ゼミ"を実現させることを大学に申し入れることにした。そこで辰濃たちは高島善哉教授に掛け合う。人気教授の高島は、一橋大学社会学部長まで務めたキーマンであった。

「高島先生は即座に『わかった。責任持って引き受けよう』と言ってくれました。そして、『高島ゼミの南講師』という名目で、実質的な"南ゼミ"を実現させてくれたのです。私が『高島ゼミ』に在籍した記録が残っているのは、このためです」

南は評論家で大衆文化研究者の鶴見俊輔などとも親交があった。鶴見は雑誌『思想の科学』を発刊、「思想の科学研究会」を主宰。この学際的な研究会は、都留重人や丸山眞男など多彩な人材が集う論壇の一つの核となる。辰濃は南を通じて、こうした世界を垣間見ることができた。辰濃は「『思想の科学研究会』のユニークなところは、日本の知識人としてそうそうたる顔ぶれにもかかわらず、『これが学問になるのか』と思うような流行歌や演劇などの大衆芸能も取り上げて評価していたことだ」と感じたという。

「南ゼミでも、人々が酔っ払って歌う歌にはどんな意味があるのかなどという、社会心理学の教科書には書いていないようなことを議論しました。非常に面白かったですね。南先生は、何も知らない一学生の私に社会心理にかかわる新しい知見を次々と教えてくれました。南先生がいなければ、今の自分はないと思います」と辰濃は遠くを見た。

知床の乱開発を守る運動を広めた企画記事

1953年に東京商科大学を卒業した辰濃は、朝日新聞社に入社する。新聞記者になりたい、という積極的な動機よりも、「いずれ物書きとして生計を立てていくには、新聞社に入っておくのが一番いい」という考えが強かった。「作家の井上靖が毎日新聞社の出身であったことが大きく、そうしたキャリアに憧れがあった」という。

入社後は浦和支局に配属され、県政や県警などを取材する日々を送る。

「それこそ何でもやりましたね」

4年目に本社の社会部配属となる。汚職事件や凶悪犯罪を追いかける、まさに新聞記者の第一線で活躍。また、企画記事にも積極的にかかわった。特に印象に残っているのは、知床の土地を開発から守る運動を応援する企画だという。1970年代に起きた「列島改造ブーム」に乗って、同地でも開発計画が浮上。これを阻止しようと、1977年に地元斜里町が知床国立公園内の開拓跡地を買い取るために広く募金を呼びかける「しれとこ100平方メートル運動」を始めた。この運動の盛り上がりを、新聞を通じて全国の人に呼びかけ「自分たちの手で知床半島の土地を買い占め、秘境の自然を乱開発から守ろう、というものだ」と記した。この記事が一つの端緒となり、一気に知床の乱開発を守る運動が認知されていったのである。なお、この出来事について辰濃は『よみがえれ知床 100平方メートル運動の夢』(朝日新書)という新書(共著)にまとめている。

アメリカ社会の民衆の力に感激した特派員時代

1965年、辰濃はニューヨーク特派員に任命された。60年代のアメリカは黒人暴動、大学紛争、ヒッピーズ運動、ロバート・ケネディの暗殺とアメリカ社会が大きく動いている時代だった。「ニューヨークには社会部員から特派員を出す慣例があったので、栄転とかではなく単なる人事異動」と辰濃は謙遜するが、新聞記者にとっては大きなステージであることに違いないだろう。事実、辰濃自身「大きな刺激を受けたことは無数にあった。帰任後は、また行けと言われればいつでも行きたいという気持ちがあった」と打ち明けるほどだ。

ニューヨーク支局に着任した直後、辰濃は支局長から「ベトナム反戦のピースパレードが行われるから取材に行け」といわれた。五番街でそのパレードを目にして、辰濃は目を丸くする。

「日本では戦時中に『日本は負けそうだ』『戦争反対』などと言おうものなら非国民扱いされて大変な目に遭いました。それが、ここニューヨークでは、ビートルズ、ジョーン・バエズ、ボブ・ディランといった歌手たちの歌が飛びかい、音楽隊が派手な演奏を繰り広げ、非常に大勢の老若男女が大声で『MAKE LOVE, NOT WAR』と気勢を上げながらデモ行進しているんです。なんと開放感に満ち溢れたデモなんだろうと、魂が揺さぶられるような思いがしました。暴力に頼らない言論で、時のジョンソン政権を動かしたわけです。ベトナム反戦運動における民衆の力には、相当なものがあったと思います」

時には人種問題などで暴動が起きることもあった。警官がそんな群衆に発砲することもあったが、その様子を克明に記録し出版するジャーナリストの存在にも辰濃は刺激を受けたという。「自らの欠陥をさらす勇気」というものに学ぶことがあった。

「センセーショナルに書き立てるのではなく、客観的に、いつどこで誰がどのように暴動を起こし、それに対してどの警官がどんな阻止行動を取ったのかを淡々と克明に記述しているのです。そんな本が売れているところに、民主主義が有効に機能している様を感じました」

ニューヨーク特派員の3年余の間、ベトナム戦争や暴動だけでなく、社会のあらゆる分野で生身の人間が体験している事実をオープンにしていくアメリカ社会の民衆の力というものに辰濃は心を動かされ、帰国したのである。

ブータンとニュージーランドで体験したこと

その後、辰濃は社会部次長、編集委員、論説委員、編集局顧問を歴任し、1993年に63歳で朝日新聞社を退社した。

国際雨水会議の主宰者の一人になったりして、国際的な環境に身を置き、プライベートでも広く海外を旅した辰濃。一橋大学は目下、グローバル人材の育成に力を入れて取り組んでいるが、学生にどういったことを学んでほしいと考えるだろうか。しばらくの間考えを巡らして、辰濃は話し始めた。

「ブータンを旅したことがありますが、あの国には日本人が学べることがたくさんあると思いましたね」

ブータンの人々は、野良犬でも「うちの犬」という意識があって、当局が捕獲しようとすると近くの住民が先に捕まえて家に隠してしまうという。

「車でインドの国境辺りまで連れて行って、『もう戻ってくるなよ』とそこで放すのですが、しばらくするとまたブータンのその村に戻ってきてしまうのだそうです(笑)。もちろん、犬だけではありません。食べ物にハエがたかっても殺そうとはせずに手で払うだけ。魚も釣らない。生きとし生けるものを損なってはならないという思想が徹底的に根付いているんですね」

日本にも、命の大切さや動物愛護を口にする人は多いが、そこまで徹底している人は、少ない。しかし、世の中にはそこまで徹底している人がいる。それはブータンに行けば学ぶことができる。

辰濃がニュージーランドに行ったときのこと。ある入江を訪れた。そこに橋を架ければ容易に行けるところをわざわざ海を渡ってゆくという場所に出くわした。日本なら間違いなく橋を架けているところだが、観光客の一行は水着に着替えて海を渡った。辰濃もそれを真似したが、不思議に感じて現地の人にその理由を尋ねた。

「すると、こう言うんです。『なんで金をかけてまでそんなことをする必要があるのか?せっかくの景観を台無しにしてしまうじゃないか。そんなことをしなくても、あなたはこうやって海を渡って楽しかっただろう?

我々は、こうやって海を歩いて渡るのがベストな方法だと思っている』と。なるほど、そういう考え方もあるのか、と感心しました。何でも効率を重視して考えていた私たち日本人にはなかなか思いつかないことだと思いましたね」

グローバル人材に必要な考え方や態度はどこでも学べる

こうした体験は、何も外国でだけ得られるというものでもない。辰濃は、お遍路びととして四国八十八ヶ所霊場を六十代から七十代までに、4度(3周)歩いたことがある。その時88番目の最終の札所で泣いている若者が何人もいた。辰濃はその理由を尋ねた。

遍路びととして歩いていると、見ず知らずのお婆さんに「お接待させてもらいますよ」と百円玉を何枚か渡され、手を合わせて拝まれた。そんなことが何回もあった。すると若者は、なんでこの人はこんな自分を拝んでくれるんだろうと考え始める。そのうち自分も自分の履いている靴や靴下、自分の使っている杖や傘に素直に「ありがとう」と「感謝をする」という生きる上で基本的に大切なことを学び、お辞儀をするようになったというのだ。

「人に拝まれ、なぜ人はそのように何かに感謝するのかを考えて、自分はいろいろなものの世話になって生きていることと気がついて感極まったというわけです。つまり、人間が変わったのですね。こうした境地に立って相手を思いやることを、真の『おもてなし』というのではないでしょうか。まさに東京オリンピックは世界中から人を迎え入れるわけですが、そんな精神を持ち合わせた人が、真の国際人ではないかということです」

グローバル人材とは、外国語に堪能な人ばかりを指すのではない。どの国に行っても、相手を理解し、尊重し、自分も理解してもらおうと努めることができる人といえるかもしれない。そうした考え方や態度を身につけるための学びの場は、どこにでもある。そう辰濃は言いたいのかもしれない。また、学生時代の過ごし方については、自身の予科時代を振り返り、勉強以外のことにも関心を向けて自由に過ごしてもらいたいと語る。いいかげんと思えた学生時代の活動や体験が、実社会に出てから役立ったからだという。

辰濃が13年間、「天声人語」で伝え続けたかった"静かな炎"のような思いにも通じるものがあるのではないだろうか。

(2014年7月 掲載)