文化資源としての一橋大学 一橋大学の肖像画─言語社会研究科教員の独白

- 言語社会研究科准教授小泉 順也

2016年秋号vol.52掲載

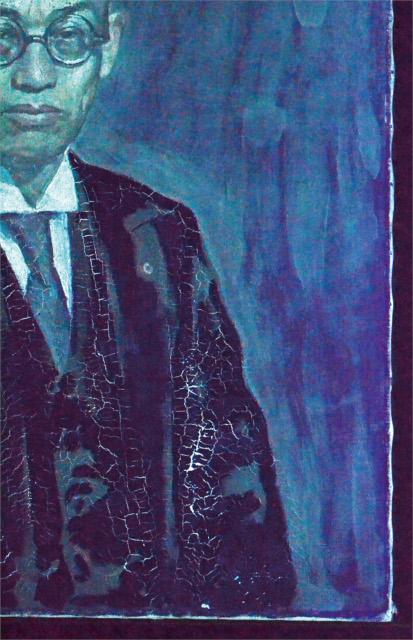

荒井 陸男/作

1931(昭和6)年

画布・油彩 90.8×72.7cm

福田 徳三

1874(明治7)年−1930(昭和5)年

東京神田生まれ。一橋大学の前身である高等商業学校に進学し、本科3年の時には、成績優秀者として北関東・長野・北陸計7県の商工業を視察し、修学旅行報告書を提出する。1896(明治29)年に高等商業学校の講師になり、翌年にドイツに留学した。ミュンヘン大学で、終生の師ブレンターノと出会い、日本経済史に関する学位論文を執筆する。1900(明治33)年に高等商業学校の教授に任命され、その翌年、教員7名(石川巌、石川文吾、神田乃武、滝本美夫、津村秀松、志田鉀太郎、関一)とともに「商科大学設立ノ必要」を起草(ベルリン宣言)。一橋大学の前身である東京商科大学の設立及び日本の経済史に多大な功績を残した。

つい最近まで、一橋大学附属図書館二階の大閲覧室と一階のカウンター周辺に、29点の肖像画と2点のレリーフが飾られていた。これらは一橋大学とその前身の東京商科大学の先生方を描いたもので、威厳ある姿を記憶されている方も多いだろう。しかし、現在の学生には何を言われているのか分からないかもしれない。というのも、2014年5月7日に一点の肖像画が突然壁から落下したため、利用者の安全と作品の保護を考慮し、すべてを倉庫に保管することになったからである。残念ながら、現在でも実際に目にする機会は失われたままとなっている。

これまでも肖像画の概要は大学のホームページの「大学案内」の項目にある「学内肖像画・銅像等コレクション」によって知ることができた。こうした情報を早くから積極的に公開してきた点は高く評価できる。そして、特集が組まれた今号の『HQ』は大事な一歩となるだろう。これらの修復や公開に向けた検討は、資金的な問題もあって進んでいないのが現状であるが、耳の痛い話はひとまず脇に置きたい。まずは肖像画の存在に改めて目を向け、歴史的経緯や保存状態を理解してからでなくては、肝心の議論は始まらないからである。

附属図書館だけでなく、他の場所で管理しているものも合わせると、現在一橋大学には約40点の肖像画が所蔵されている。判明している限りの正確な数字は38点であるが、未発見のものがどこかに眠っている可能性は否定できない。古いものは関東大震災によって焼失したと考えられ、基本的には国立キャンパスに移転してから制作されたものである。

確かに各地を見回せば、旧帝国大学や大規模な私立大学には美術品のコレクションが所蔵されている。たとえば、東京大学が1998年に「東京大学コレクション8──博士の肖像」と題した展覧会を開催した時、学内の所在調査によって約100点の肖像画のリストがつくられた。そこには菅原道真や坂上田村麻呂といった歴史上の人物も含まれているが、大学が所蔵する肖像画の量的な上限を考える時の参考になるだろう。

その一方で、一橋大学が所蔵する約四十点の肖像画も、全国的に見て指折りのコレクションと言って良い。一部の画家の名前を列挙すると、東京藝術大学の前身である東京美術学校校長を務め、文化勲章を受章した和田英作、帝国美術院及び日本芸術院会員に任命された中澤弘光、東京美術学校教授を経て文化勲章を受章した安井曾太郎、日本美術家連盟理事長や日本芸術院会員に任命された宮本三郎など、日本近代洋画の歴史を飾る錚々たる顔ぶれが並んでいる。もちろん、肩書きや受賞歴がすべてではないが、大半は卒業生の寄付に基づいて大学に寄贈されたという経緯があり、経済力のある卒業生を多く輩出してきた本学の歴史的経緯が反映されている。

しかし、近くで肖像画を眺めてみると、適切に保管されてきたとは言いがたい。画面はチリや埃で汚れており、寒暖差や日光の紫外線で劣化した絵具は随所でひびが入り、大きく剥落している部分も散見される。大閲覧室に冷房が整備されていなかった時代には、日常的に窓を開け放っていたため、館内に鳩が入り込んできていた。そのため裏面には大量の鳩糞が付着しており、どういうわけか顔の頬に白い鳩糞がこびりついたものもある。数十年のあいだ何の手当も受けずに放置されてきたため、程度の差はあれ、修復しなければ公開できる状態ではないのである。

このような中で二年前に、《福田徳三》と《中山伊知郎》の二点を修復する貴重な機会を得た。具体的な作業としては、画面に加えて、裏面や額縁も含めてきれいに洗浄された。剥落した箇所には補彩がなされ、浮き上がった絵具層は固着された。また、埃や紫外線を防ぐ低反射のアクリルが前面に入れられ、見違えるような姿になって戻ってきたのである。修復前の《福田徳三》には顔の周りに幾筋も亀裂が入っており、どことなく悲しい表情に見えていた。それが正面をしかと見据えた精悍な顔つきとなって蘇った。

《修復前》斜光線を当てると、画面の亀裂がよく分かる

《修復後》

《修復前》紫外線蛍光を当てると、亀裂と後年の加筆状況が分かる

《修復前》額縁には部分的に欠損や亀裂が見られる

《修復前》長年、大閲覧室に飾っていたので、鳩の糞、埃などで汚れている

《修復後》

今回の修復を記念して、平成28年5月12日から18日にかけて、「学者の肖像学者の風景──福田徳三・中山伊知郎展」と題した展覧会が図書館展示室で開催され、期間中に約400人の来場者があった。久しぶりに肖像画と再会する機会となったが、きれいに額装された油彩画は展示室で輝きを放っていた。あわせて関連する書籍や資料が展示され、先生の学問的功績や意義も分かりやすく提示されていた。

各地の美術館を巡っていると、《ある男の肖像》といったタイトルの作品にたびたび出会う。街角で似顔絵を生業としているならばいざ知らず、モデルを前にした画家がその名前を知らないはずはない。画家自らこうした題名を付けることもあるが、人物を特定する手掛かりが後年に失われたり、無名ゆえに明示しなかったりする場合が大半である。当時は著名な先生であっても、数十年、さらには100年を超えて記憶していくのは容易ではない。謦けい咳がいに接した教え子や関係者が少なくなる中で、丁寧に業績を解説しながら学問史に位置付け、人柄を偲ぶような資料や証言を残していかなければ、いつなんどき《ある先生の肖像》ともなりかねない。

東京商科大学が国立に移転した頃の高等教育機関就学率は5パーセントに満たず、多くの学生はある種の特権的意識を共有していた。当時の大学は特別な存在であり、高等教育の門戸は狭かった。今に残る肖像画には学恩という個人的な想いだけでなく、歴史の中で醸成されてきた

宮本三郎/作

1961(昭和36)年

画布・油彩 72.6×60.7cm

中山 伊知郎

1898(明治31)年−1980(昭和55)年

三重県生まれ。1920(大正9)年に一橋大学の前身である東京商科大学に入学し、翌年に福田徳三のゼミナールに所属し指導を受ける。後に中山は「一橋に来て福田先生の講義を聞かなかったら、おそらく私は経済学者になっていなかったに相違ない」と語っている。卒業後は東京商科大学助手に就任。1927(昭和2)年から1929(昭和4)年にかけてドイツに留学した。1949(昭和24)年に商科大学長に就任し、同年5月の改組にあたり、初代「一橋大学長」となった。吉田内閣のブレーンも務めるなど、経済政策の面でも尽力した。

《修復前》黄色や茶褐色に変色したワニス、下に垂れたワニスを適宜取り除き、本来の色彩を取り戻した

《修復後》

《修復後》

1885(明治18)年−1972(昭和47)年

東京府芝区に生まれる。六男であったことから

幼少期より画業に関心を示し、周囲の反対を押し切って画家を志す。独力による海外渡航を思い立ち、1909(明治42)年からロンドンの美術学校に通い、2年後には当地の新聞雑誌に挿絵を提供するようになる。滞在中にはイタリアやアメリカなどにも足を延ばした。第一次世界大戦中には海軍の従軍画家として海洋画を制作。1921(大正10)年から1923(大正12)年まで家族でフランスに滞在するが、帰国後は鎌倉で関東大震災に見舞われる。1924(大正13)年に旅順を訪れ、日露戦争の旅順開城の下絵を描く。1928(昭和3)年に乃木希典とステッセルの水師営での会見を描いた《日露役旅順開城》を完成させ、明治神宮外苑聖徳記念絵画館に奉納する。1938(昭和13)年にオーストラリアに渡り、翌年、第一次世界大戦中にインド洋沖で行われた日英共同作戦を描いた《軍艦伊吹の濠州軍輸送掩護》を完成させ、日濠協會を通して同国に寄贈した。

第二次世界大戦中に東京の自宅が焼失。1951(昭和26)年まで軽井沢の別荘に移り、アメリカ軍将校、最高裁判所長官の三淵忠彦などの日本の要人の肖像画を描く。1956(昭和31)年に《日中貿易協定・東京調印式の図》を完成させ、中国から国賓として招聘され、本作を携えて北京に渡る。滞在時に毛沢東主席の肖像画の注文を受けるが、1968(昭和43)年のアトリエの火事で焼失する。1972(昭和47)年に東京で死去。特定の団体や組織に属さず、独立

1905(明治38)年−1974(昭和49)年

石川県小松市に生まれる。能美郡御幸村日末小学校、小松中学校で学ぶ。画家と軍人のいずれの道に進むべきか迷う中、陸軍幼年学校の受験不合格から中学校を中退し、画家を志して神戸に出る。1922(大正11)年に上京し、故川端玉章が創設した川端画学校洋画部に入り、富永勝重、藤島武二に師事。また、安井曾太郎や前田寛治からも指導を受けた。関東大震災後に京都に移り、関西美術院で黒田重太郎の指導を受ける。初期は女性、裸婦、家族の姿を鮮やかな色彩と確かな素描でとらえた作品で注目を集める。1927(昭和2)年に二科展に初入選を果たし、1932(昭和7)年に二科会会友に推挙される。1934(昭和9)年に銀座画廊で初めての個展を開催。1936(昭和11)年に二科会会員に推挙される。

1938(昭和13)年に渡欧し、パリを中心に滞在。ルーヴル美術館で模写を行い、アカデミー・ランソンに登録する。フランス、イタリア、スイス、イギリスの美術館や遺跡を巡った後、第二次世界大戦の戦火を逃れて1939(昭和14)年に帰国。藤田嗣治や小磯良平などとともに陸軍報道班員としてマレー半島、タイ、シンガポールなどに派遣され、《山下、パーシバル両司令官会見図》、《海軍落下傘部隊メナド奇襲》などの写実的な戦争記録画によって高く評価された。

戦時中の暗い色調の時期を経て、戦後はいっそう艶やかな色彩を用いて、舞妓や裸婦などの主題に取り組んだ。1947(昭和22)年に熊谷守一などと二紀会を創設。金沢美術工芸専門学校(現在の金沢美術工芸大学)教授、多摩美術大学教授などを務め、後進の指導にあたった。日本美術家連盟理事長、日本ユネスコ国内委員会委員などの要職を歴任し、1966(昭和41)年に日本芸術院会員となる。1974(昭和49)年に東京で死去。故郷の石川県に小松市立宮本三郎美術館、後半生にアトリエを構えた世田谷区奥沢に世田谷美術館分館宮本三郎記念美術館が開館している。

◆『福田徳三』『中山伊知郎』両作品の詳細な解説は、附属図書館ウェブサイトにてご覧いただけます。

文化資源としての一橋大学

言語社会研究科准教授 小泉 順也

一橋大学の起源である商法講習所の創設から、140年以上の時が流れた。昨今の大学を巡る動きは速く、過去を悠長に回想する余裕は失われ、昔を懐かしく語り合う機会も少なくなってしまったかもしれない。学生は勉学や課外活動などで忙しく、以前と比べれば教職員の入れ替わりも激しくなっている。しかし、未来は過去から続く時間の先に展望されるべきもので、慌ただしい日常の中でも、改めてこの大学が刻んできた歴史を振り返り、その歩みを共有する作業が求められている。

これまでの歴史において、1923(大正12)年の関東大震災は大きな被害をもたらし、当時の大学の建物や備品の大半は失われた。ゆえに、震災以前の資料は僅かしか残されていない。それと同時に一橋大学が国立に移転して、まもなく80年を迎えようとしている。はるか遠くにおぼろげに浮かぶ明治期の姿はともかく、昭和初期から始まった国立キャンパスについては、目を凝らせば思いがけない歴史の痕跡や断片は見つけられる。

たとえば、本館と法人本部棟のあいだの駐車スペースには、白い文字で「バス」とうっすら書かれた部分がある。現在は小平国際キャンパスとなった場所に小平分校が設置され、そこで授業が行われていた時代、国立と小平を結ぶバスが運行されていた。当時を直接知らない教職員は私を含めて増えてきているが、かつてバスの車内で著名な先生と隣り合わせになって極度に緊張したり、あるいは普段と違う話題に花が咲いたりしたという話を伺ったことがある。具体的な事物に触れた時、とりとめもない過去が不意に思い出され、はっきりとした像を結ぶことがある。変わらないものや以前と同じ風景があって初めて、それぞれが過ごした時間や体験が想起されるというものである。

過去をきちんと保存するという意味では、2000年に兼松講堂、旧門衛所、東本館の三つの建物が国の登録有形文化財(建造物)に指定された。しかし、「文化財」という大きな看板を掲げなくても、歴史的、文化的な意味において潜在的価値を持ち、文化財の一歩手前の状態にあるものを「文化資源」と呼ぶことはできるだろう。文化財は登録制度に支えられ、そこには明確な基準が存在する。一方で文化資源という曖昧な言葉は、現在の価値観ですべてを判断するのではなく、残せるものを残していく中で最終的な選択を未来に委ねる態度につながっている。資源というとすぐに活用の発想につながるが、そのような短絡的なことではなく、今ここにあるものを次世代に継承しようとする姿勢が問われている。

言語社会研究科では2015年6月6日に公開講座「文化資源としての一橋大学──新しいキャンパス案内」を開催した。具体的には、銅像、肖像画、建築、コンサート、鳥と自然、語学教育など、さまざまな視点から大学を紹介する試みであった。その様子は『HQ』48号で簡単に紹介されており、研究科紀要『言語社会』10号で特集が組まれている。大学が所蔵している文化財、広い意味での文化資源を活かしながら、新たな価値や魅力を発見、あるいは再発見する試みを展開していくことは十分に可能だろう。

国立キャンパスには確かに新しい建物は増えたが、それでも先人の多大な努力のおかげで美しいキャンパスの景観は保たれている。学内の雑木林には多様な鳥類が生息しており、その中には猛禽類を観察した記録も残されている。古い建物にある事務室や研究室などでは、東京商科大学の備品プレートの付いた什器をよく見かける。六十点弱の肖像画、銅像・彫像、レリーフも抜本的な修復が必要であるとはいえ保存されている。公開されてはいないが、東本館には機械類を中心とする膨大な量の商品や製品を並べた商品陳列室、原材料から商品までの製造プロセスを分かりやすく展示した商品標本室が存在する。

つまるところ、一橋大学は文化資源の宝庫なのである。これらをどのように保存しながら活用するのか、その道筋は明確に示されていない。そこに向けた第一歩として、まずは学内に何があるのかを多くの人に知ってもらうところから始めなくてはならない。何気なく行き来するキャンパスには、多くの未知の空間が広がっている。部屋の片隅や建物の裏側にさりげなく置かれているもの、草木に生息する動植物、普段は足を踏み入れない場所からの眺めなどを再認識した時、これらを活かした新たな価値や魅力の創出をめぐる議論が始まるのだろう。学問や人間を通した出会いだけでなく、一橋大学には探検心や冒険心を存分にくすぐる文化資源が眠っているのである。

一橋大学には、国内屈指の肖像画コレクションが眠る

(2016年10月 掲載)