マーキュリーの賢侶

- NPO法人 インテリジェンス研究所 事務局長野村 由美

2015年夏号vol.47 掲載

一橋大学には、ユニークでエネルギッシュな女性が豊富と評判です。彼女たちがいかにキャリアを構築し、どのような人生ビジョンを抱いているのか?第45回は、同窓会組織「如水会」の研修文化担当として卒業生と大学をつなぐ役割を果たしてこられ、現在はNPO法人インテリジェンス研究所・事務局長である野村由美さんです。聞き手は、商学研究科准教授の山下裕子です。

野村 由美

1985年一橋大学社会学部卒業、1988年一橋大学商学部卒業。その後、アーサー&アンダーセン(現・アクセンチュア)、(株)コーポレートディレクション、JMサスーン証券、如水会事務局等を経て、2015年3月よりNPO法人インテリジェンス研究所・事務局長。現在に至る

自分が楽しめることを大切にしたい

山下:野村さんは今年2月まで如水会の研修文化担当として活躍され、如水会寄附講義※1のコーディネートや「エルメス」の立ち上げでは大変お世話になりました。「一橋の女性たち」でも、「こういう活躍をしている人がいるけど、どうかしら?」と、いつもアドバイスをいただき、感謝しています。今日は、そうした野村さんのネットワーク力について、いろいろとお話を伺いたいと思っています。でも、その前に、大学時代の話を(笑)。野村さんは理系進学率の高い私立女子高校出身ですね。どうして一橋大学を選ばれたのですか?

野村:高校2年生の時、佐々木潤之介先生の著書を読んだことがきっかけです。「変革の担い手は民衆、民衆を描くのが歴史だ」という言葉にとても感銘を受け、佐々木先生のもとで学びたいと思ったのです。

山下:あら、入学前にもう先生の著書を読んでいたのですね。将来の仕事については、その頃から考えていましたか?

野村:職業についての意識は、全くなかったです。当時私は、「大学はムダな勉強をするところで良く、実利的な何かを得ようとするのは邪道である」と思っていました(笑)。履修も必修課目以外は、ラテン語とか古文書学とか、「そんな講義あったの?」と後から不思議がられる授業をとっていました。今振り返ると、そこまで偏らないほうが良かったとは思いますけれど。卒業後は、社団に1年間勤めたのですが、男女雇用機会均等法が実施されたこともあり、そこから自分の進路を考え直しました。社会に出てから役立つ知識のなさに気づいたこともあって、学士入学で商学部に再入学しました。

山下:学ぶことが好きだったということでしょうか?

野村:当時の商学部は、米国から帰国されて教鞭をとられていた30〜40代の若手教授の台頭期と重なり、とても魅力的でした。金子郁容先生のゼミでコンピューターネットワークを学び、出直し卒業で(笑)、現在のアクセンチュアでコンサルティングの仕事に就きました。「第二新卒」の走りだと思います。

山下:如水会でのお仕事は、いつ頃からですか?

野村:2006年からです。その前は、子どもが小さかったこともあって、一時的に奨学財団の仕事をしていました。如水会の仕事は母校に対しての恩返しという思いと、時間を自由にできる非常勤の契約がありがたかったのでお引き受けしました。今は一橋大学名誉教授の山本武利先生が設立されたNPO法人のインテリジェンス研究所にいます。米国・メリーランド大学にプランゲ文庫※2という占領下の検閲文書に関するライブラリーがあるのですが、日本での書誌データベースを運営しています。こう見ると仕事歴という意味では一貫性がないですね(笑)。

山下:野村さんは、とてもスムーズに仕事を変わっていらっしゃるように思いますが、どういうタイミングで転職されているのですか?

野村:行き詰まったり、仕事を離れなければならない状況に陥ると、タイミング良く手を差し伸べてくださる方が現れる感じがします。運の良さかもしれません。

山下:それは、野村さんが人のために動く、何かをする、という人だからじゃないでしょうか。

野村:その場その場で楽しく仕事をするというのはモットーとして実践してきたと思います。新しい場所は必ず新しい出会いを伴うので、その分私の人生は豊かになっているとも感じます。それが周囲の評価につながっているのなら嬉しいですけれど(笑)。思い切りはいい方なので、決めると動いてしまいます。この大学を出たから「こうあるべき」というのは全くなくて、「こうでなければいけない」と思うタイプでもない気がします。

山下:それは大事なことですね。

野村:人によりますが、「こうあるべき」という意識にとらわれないで生きている人に女性が多いのは、今まで「こうあるべき」という縛りが女性に対して強く、不自由すぎたことへの反動なのかもしれません。私の周りには、なぜか男女を問わず自分の生き方のスタイルを貫いている人が多いです。同級生には佐渡の篠笛奏者がいますし、高校の親友は女性グライダーの世界記録保持者でエベレスト山頂を飛ぶのが目下の夢と言っています。先日、探検家の先輩を訪ねて行ったら、同窓の国際炭やき協力会の事務局長を紹介されました。私がそういう人に魅かれるがゆえに、そのネットワークに

パラメーターを変えることでつながりを変える

山下:そうかもしれませんね(笑)。では、そろそろネットワークの話に移りたいと思います。野村さんは仕事でもプライベートでも、いろいろな方とつながっているでしょう。仕事という立ち位置や目的があってネットワークをつくろうとすると、普通は似たような世界にいる人同士でしかつながらないように思いますが、この点はいかがでしょうか?

野村:「この人にこれをしてもらいたいから、この人と付き合う」と思って人に接するというよりは、魅かれる人には結構無防備に近寄ってしまうという癖があります(笑)。すると、違う魅力を持った人とまた出会うという感じです。金子ゼミでグラフ理論というのを習いましたが、ネットワークでいうと、私は一つのノード(結節点)で、パラメーターを変えることでつながりを変えるということをしているのだと思います。たとえば、如水ゼミ等で現役の学生と卒業生とをつなぐためには、パラメーターの調節が肝要になりますが、私がやっていたのは、まさにその調節の役割だったと思います。

山下:如水会寄附講義の講師の人選はどのようにされたのですか?

野村:まず実際の私の知人から、次にメディアで名前のよく出ている人から、その時のテーマにふさわしい方を探すのが基本で、見つからない場合は、知人に「こんな方を知りませんか?」と聞いてみて、紹介していただきました。直線ではなく多方面のコンタクトというか、ネットワークを変えていき、ライトパーソンにつながっていくやり方です。時間がかかるのですが、その対話の過程から相手のことが分かってきたりします。

山下:ネットワーク力のある人とは、どんな人だと思いますか?

野村:私の定義は「自分で動く」人です。命令だけして座っていても結局人とはつながれません。あとフラットな関係が築ける人。先ほどいったパラメーターが調節できる人です。如水会の先輩方が素晴らしいのは、年次が上でたとえば大企業の要職にいらっしゃるような方でも、後輩の並びに降りてきてくださる方が多いところです。本当に偉い人はエラそうにしません。コミュニケーションの達人もたくさんいらして、人間の信頼関係はこのように築くものだとずいぶん教わりました。ネットワークは上下関係のないところにできるのだと思っています。

山下:お互いが心の中に自由な場を持っていないとフラットにはなれないと思いますね。それから、ネットワークは何らかの枠があることで、かえって自由度が高まるのではないでしょうか。

野村:Facebookに自主的な一橋大学のグループがいくつかありますが、ネットワークづくりにはとても有効なツールになっています。そこからも分かるように枠をサポートして冗長性を保つということも大変大切です。こうしたつながりを「しなやかなネットワーク」と名付けたのは金子先生で、私がエラそうに話していることはすべて先生の受け売りです(笑)。「しなやか」には変化に対応する適応力が高いということが含まれていてとても好きな言葉です。もしその枠に行き詰まったら枠を変えればいいのです。システムの中には必ずムダを入れて複数のパス(経路)を持っておけということです。

一橋大学には素晴らしい「しなやかなネットワーク」が存在していると思います。寄附講義なども皆さんお忙しいのに気持ち一つで来てくださいました。「受けた恩は下に返せ」という言葉は、若い頃、先輩にいろいろとしてもらったことを、次は自分が後輩に返しましょう、ということです。こんなグッドサイクルが脈々と受け継がれている大学ってそんなにないのでは?私は誇りに思っています。

- 1:如水会寄附講義:現在、大学ではキャリアゼミ(通称:如水ゼミ)と社会実践論という2つの講義が卒業生講師の協力のもと総合的キャリア形成支援教育の一環として開講されている。キャリアゼミは本学の伝統である少人数のゼミを通して、第一線で活躍する社会人・ビジネスリーダーと学生が仕事・業界への実践的理解を深めるための対話講義。社会実践論は学生の将来の職業選択を軸に、卒業生が「学生時代に何をしたか」、「社会に出てどういう転機があったのか」等を自らの体験を交えて話すオムニバス形式の講義。

- 2:プランゲ文庫:1945~1952年の連合国による日本占領下の時代のうち、1945~1949年に発行されたすべての出版物(図書、雑誌、パンフレット、新聞)、検閲文書、ポスターなどのコレクション。当時、連合国最高司令官総司令部の民間検閲局に勤務していた米国・メリーランド大学教授のゴードン W.プランゲ博士が、その歴史的価値に注目し、検閲終了後、米国機関で一括所蔵・保存することに努め、現在はメリーランド大学図書館内に所蔵されている。雑誌だけで、約1万3800種類、推定15万冊所蔵。

しなやかに緩く、長く続けるネットワーク

山下:「エルメス」立ち上げの時は、どんなことに期待していましたか?

野村:第1回の「エルメス」※3の集まりで、女性のプロモーションにガラスの天井があるという話が出ました。寄附講義で女子学生から、「女性の時代といっても、こんなに働いて髪を振り乱して奮闘して子育てして、それなのにそれを加味した評価が得られないのは不条理。専業主婦のほうが楽なのでは?」という質問が出たことがあり、衝撃的でした。男女雇用機会均等法制定から30 年経っても、後輩にそういう認識しか与えられない社会に留まったままなのは、私たちにも責任があるのでは?というのが「エルメス」設立の本意だったと思います。世の中を変えようと思った時、周囲を巻き込みながら動くことを考えた時、「エルメス」がそういう声を拾い発信する場になればいいと思います。そしてしなやかに緩く、長く続けていくことが大事ですね。過度の決め事をつくらず「こうであらねば」を排除していますから、今のところ楽しく活動できているとは思います。

山下:それがネットワークの極意でしょうか(笑)。

野村:極意......(笑)。つながりを1本の線にすると、効率は良いけれど組織になってしまう。ネットワークは組織ではない。同窓会はネットワークです。こちらがだめでもあちらがある、といった、ムダなことや変化に対する対応力がポイントになるでしょう。冗長性を保つ中で効率を高めて最適解を見つけることが、ネットワークの極意だと思います。

- 3:第1回「エルメス」:第1回の「エルメス」の集まりとして、2013年4月、拡大女子会「Now andBeyond」が開催された。その模様は、『HQ』第39号の『一橋の女性たち(第37回)』に掲載されている。

対談を終えて「フィロロギアの君」

マーキュリーの花嫁探しの寓話を書いて、リベラル・アーツ論の祖となった人がいる。マルティアヌス・カペラ、5世紀の知識人である。商売、交通、外交、泥棒と世俗の諸事に首を突っ込みせわしないマーキュリーに賢い嫁を娶めとらせて天空の知に昇華させようという物語だ。最終的に花嫁候補に抜擢されたのが、賢さで名高い「フィロロギア」である。人間の娘が天界に嫁ぐためには、世俗の知恵から解放されて天上の知恵を手に入れなければならない。そこで、フィロロギアに授けられたのが、文法、弁証法、修辞学、幾何学、算術、天文学、音楽の、いわゆる自由七科目である。リベラル・アーツとは、人間を解放する技のことなのですね。Philologyは19世紀のギリシア熱の影響で文献学と訳されるが、もともとは、philo = loving、logy = logosで、理性的な学びを愛する、の意味である。

一橋大学は実学の殿堂でありながら逆に論理にこだわりゼミでの対話を重視してきた。また、伝統、徒党で固まることなく、多様な価値でつながるオープンな学風をつくり上げてきた。地上知を極めるには、徹底的に自由となり、天上知を目指さないといけないという逆説。一橋の女性たちは、地頭が良く言葉と数学に強く、リベラルな知性の持ち主が多い。権威や常識から発想せず、自分で考え行動するから、柔軟に社会で活躍できるのですね。この連載も、リベラルな生き方を愛し応援する皆さんのご支援があってのことと思う。

そして、野村由美さんが「女性たち」をタテヨコナナメにつなげてくれたからこそ、この小さなコラムが動的なネットワークと進化し始めた。いつか本連載が最終回を迎えるときにはぜひ登場していただきたいと密かに思っていたのだが、このたび、如水会退職の報せを聞き、急遽お願いした次第。マーキュリーの活躍を支えられるのは、フィロロギアの知のおかげだったのだと改めて感じ入った。

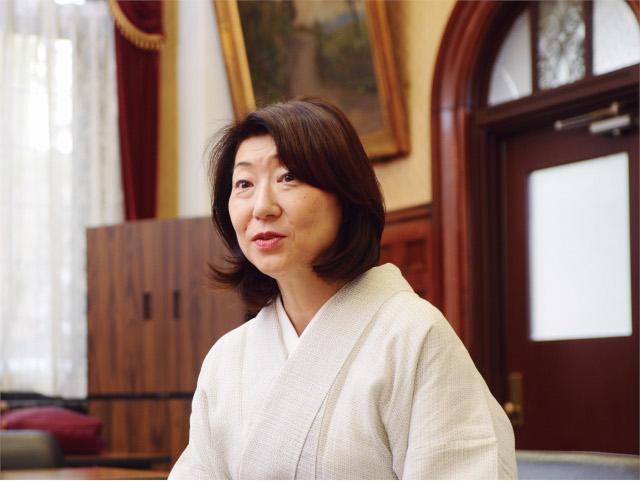

縁起の良い鰹縞の着物姿の由美さんに書の解説をしていただいていたら、額装の紺までが加わって一幅の絵のよう。「淡如水」が、さらさらと流れる渓流のように見えてきたことであった。

山下 裕子

(2015年7月 掲載)