正規の世界・非正規の世界

- 経済研究所教授神林 龍

2021年7月1日 掲載

非正社員は増えたけれど、正社員は減っていない?

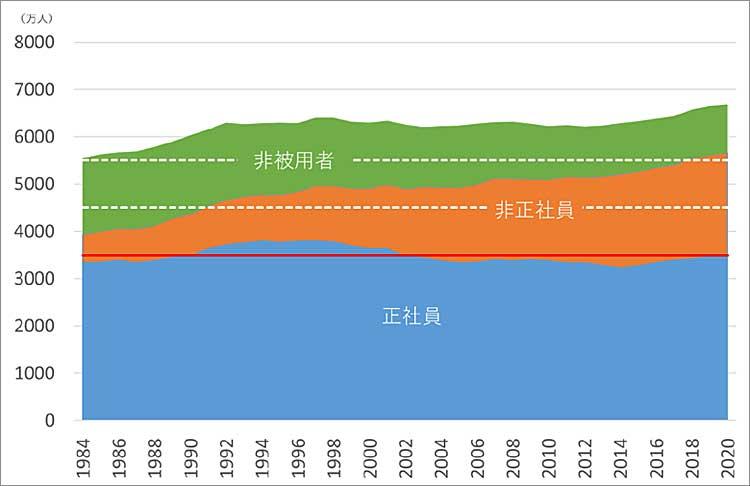

まず、約40年間の日本の労働市場の概況を「雇用形態」という視点から描写してみましょう。総務省『労働力調査』では、就業者数、正社員数、非正社員数、そして非被用者数の年平均値が分かりますが、1984年から2020年までを示したのが図1です。推移を分かりやすくするために、3500万人の水準に赤線を、4500万人と5500万人の水準に点線を入れてあります。

図1:1984年から2020年までの日本の雇用形態

脚注)総務省『労働力調査』詳細集計長期時系列表第9表より筆者作成。各年の数値は、1984年から2001年までは2月の数値を指し、2002年以降は第一四半期平均を指す。統計用語上は、正社員は「正規の職員・従業員」を、非正社員は「パート・アルバイト、契約社員・嘱託、その他、労働者派遣事業所の派遣社員」を指し、職場での呼称によって分類される。非被用者は、労働契約を持たない就業者で、主に自営業主・家族従業者である。赤線で3500万人、点線で4500万人、5500万人の水準を示した。

この図から分かることはいくつかありますが、羅列してみますと

- 就業者数は増加した(1984年5553万人 → 2020年6684万人)

- 正社員数は安定していた(1984年3333万人 → 2020年3508万人)

- 非正社員数は増加した(1984年604万人 → 2020年2153万人)

- 非被用者数は減少した(1984年1617万人 → 2020年1023万人)

といったところでしょうか。図を前にすると、すぐに合点がいくと思いますが、よく考えてみると日本の労働市場について喧伝されてきたイメージとはずいぶん違います。

たとえば、少子高齢化によって日本の総人口が減少に転じたのは2008年のことで、2020年までの十数年間で、すでに200万人ほど減少しています。この人口減少は1990年代から予見されていて、「人口減少→人手不足→外国人労働者の導入」という議論が継続的に提起されていました。リーマン・ショック後の回復期に、ついにそれが現実になったと盛んに囃し立てられ、技能実習制度などが矢継ぎ早に改正されたことをご存じの方も多いと思います。ところが図1によれば、就業者は同じ期間に359万人(5.7%)増加しています。外国人労働者の増加は100万人程度ですから、国内での就業者の増加のほうが主だったのです。定年延長や女性の労働参加など、日本国内の非就業者に就業を促す手段がまだ有効で、人口減少がすぐに就業者の減少に跳ね返るわけではないことが分かります。

また、いわゆる日本的雇用慣行が衰退し正社員という働き方は過去のものになったといわれて数十年たちました。しかし図1には、いまだに正社員は3500万人を数え、この40年間ほぼ同水準を保ってきたことが示されています。趨勢として正社員数が減少する傾向はみられません。もちろん、非正社員はおよそ600万人から1500万人以上増加しましたが、その増加は就業者の増加、非被用者の減少と並行していました。確かに、労働契約を締結している被用者だけに絞ると正社員比率は低下して非正社員比率は上昇しました。しかし、増加した非正社員には定年退職後に再雇用された高齢者も多く含まれていることを加味すると、60歳くらいまでの現役階層の人口(または就業者)全体での正社員比率が大きく減少したわけではなく、むしろ近年では増加傾向すら観察されるのです。結局のところ、非正社員の増加には自営業の衰退を含む日本社会全体の変容が関わっていること、日本的雇用慣行なるもののコアの部分は依然として維持されていると考えたほうがよいことなど、今まで流行してきた論点とは別の中長期的視点があることが分かります。

図1は総務省統計局のウェブサイトからダウンロードできる表の一つを利用したもので、アクセスが難しい個人情報を特別に使ったものではありませんし、図を見てしまえば難しい専門知識を必要とせずに解釈できてしまいます。それにもかかわらず、安定した正社員、非正社員と自営業の逆相関といった、近年の日本社会を考えるうえで示唆に富む視点が見過ごされてきたのはなぜなのでしょうか。

データサイエンスの興隆

私は、日本の社会科学がこの20年間乗ってきた潮流に理由の一端があると考えています。近年の社会科学には、人々の社会活動を因果関係の束として理解し、科学的根拠に基づき社会制度を設計する、という考え方が急速に広がってきています。もちろん、社会「科学」と称する以上、この考え方は100年以上前の社会科学誕生時から存在してはいました。しかし、これまでは、どちらかというと研究者の姿勢/努力目標にとどまり、社会科学から生み出された具体的な政策提言や研究成果に十全に反映されていたとはいえませんでした。それが、1990年代以降、計量経済学分野での因果推論の発展、政府統計を中心とした統計情報の普及、計算機やプログラムの進歩など、分析環境が急速に発展し普及したことによって、社会科学分野でも一段階進歩した形で科学的推論が可能になったのはよく知られているところです。

実際、近年の社会科学の発展には目を見張るものがあります。もっとも重要なのは、科学的因果推論の名のもとに、従来は別物として扱われてきた研究が統一的に理解できるようになった点です。社会学、歴史学、経済学、経営学、政治学などは、(学界政治上、場合によっては社会科学としてまとめられることはありましたが)別々の分野として独立していると考えられてきました。複数の分野をまたぐ研究には、わざわざ「学際的」という呼称がつけられ、重宝されることもありましたが、基本的にはそれぞれの分野から疎まれてきたといってよいでしょう。ところが、「データを利用した統計的検定によって人間活動の因果関係を検証する」という統一的方法論が確立しつつある今日では、この範囲に収まる限りにおいては、旧来のどの分野に属する研究だろうと、研究の意図や方法、結果を解釈し評価することが難しくなくなったといえます。とりわけ、学部/大学院時代から因果推論の考え方に慣れ親しんだ新しい世代には、もはや旧来通りに研究分野を分けることが理解できないのではないでしょうか。

現在、社会科学の実証的研究を意味のあるグループに分けるとすれば、扱うデータの形態によるのが便利だろうと思います。たとえば、(a)データの観測単位、(b)データの比較軸という二つの軸が考えられます。前者は、(a1)個人や組織など社会活動単位の情報、(a2)地域やグループなど集団に集計した情報、の2種類に分けられ、後者は、(b1)異なる観測単位を比較するクロスセクション、(b2)同一の観測単位を追跡するパネル、の2種類に分けられるでしょう。そのほかにも、(c)情報の獲得手法として、(c1)分析者が能動的に情報を求めるサーベイ/インタビュー、(c2)実際の社会活動に分析者が介入することなく生成される業務データ/参与観察、という分類も付け加えるべきかもしれません。いずれにせよ、まずはこの二つもしくは三つの軸でデータ構造が説明されれば、分析の環境が理解できることになります。さらに統計的検定手法のうちどの手法を採用したかが説明されれば、分析プロセスが理解できる形になります。そして、どんな分野の研究でも、実証的研究であれば、このような実証研究の枠組みが成立しなければなりません。

もちろん、データに格納されている情報の質(や適切な分析手法の選択)については、まだまだ専門的知識が必要です。たとえば、図1に示された「正社員」「被用者」という情報の定義/意味は労働研究の専門家が熟知しています。分析環境やプロセス、そして分析の目的に応じて、データ(この場合は図1)にどのような情報をどう格納するかを判断するには、まだ専門家に一日の長があります。とはいえ、この種の説明は、いったん専門家によって明示されてしまえば比較的容易に理解できる類の知識であることも間違いありません。データを自分で構築するのは別として、他の研究者がやっていることを理解し評価することのハードルは、急速に低くなっているといえるでしょう。データ構造と基本的分析手法の理解は、もはや社会科学の実証的議論の最低限の共通した作法となっているといっても過言ではありません。

データサイエンスから抜け落ちるもの

一方、社会科学がデータサイエンスに集約されるにつれ、抜け落ちる部分もあります。その一つが図1で示したような、俯瞰的記述的分析です。

因果推論の手法は、分析する機序が確定しており、考察環境の統制がとれているほど力を発揮します。逆に言えば、メカニズムが曖昧で多数の因果経路が交雑しているような状況や、多様な主体が絡み合っている場合などは、それほど力を発揮できません。社会科学でデータサイエンスが重視されればされるほど、一つの因果の糸の検証に関心が集まり、複雑な現実をざっくりと俯瞰する記述的分析が軽視されるのは必然的な流れで、このこと自体は不思議ではありません。付け加えるのであれば、このトレードオフは社会科学における宿命のようなものなので、個々の論者が気を付ける以外に対処方法はないでしょう。

私は、問題はもう少し根深いかもしれないと考えています。データサイエンスの普及によって、研究コミュニティが「読み手」と「書き手」に分かれてしまう傾向が強くなったことが、俯瞰的記述的分析に目が届かなくなった原因の一つではないでしょうか。前段では、データサイエンスが諸分野間の垣根を低くしたことを指摘しました。諸分野間の垣根が低くなった結果、ある実証研究の潜在的な「読み手」は格段に増えたといって差し支えないでしょう(残念ながら、実際の読み手が増えるかどうかは研究内容次第ですが)。たとえば、労働経済学の実証研究の潜在的な読み手は、今や労働経済学研究者や応用経済学の研究者のみならず、旧来の分類でいえば社会学や経営学、政治学、法律学、歴史学の研究者へと広がってきました。労働研究は他分野と比較すると学際的性格が強いと思いますが、それでも専門的な労働経済学の論文をそのままの形で他分野の研究者が理解するのは容易ではなく、何らかの要約や解説が一枚噛んではじめて研究コミュニティで共有されてきたといえるでしょう。現在の若手研究者の間では、各専門分野の専門論文を直接読んで理解することは珍しくなくなってきたのではないでしょうか。

潜在的な読み手が格段に増えることは、陰に陽に研究内容の陶冶を促します。読み手は、分析手法に間違った点があればそれを指摘することができます。分析手法や分析環境の改善を提案するには一つ上がったハードルを越える必要がありますが、論理的に不十分な部分や疑問点を提起するだけであれば、それが可能な読み手は多くなり、その部分での研究内容の改善スピードは否応なく速くなります。

しかし、このような読み手は、あくまでも研究を理解し評価することができるだけで、「書き手」になれるかというと、私には疑問が残ります。そこにはまだ容易には越えがたい溝、つまり専門性が残っていると考えるからです。先にも指摘したように、図1一つとっても、そこには『労働力調査』という半世紀以上にわたって陶冶されてきた政府統計があり、使用されている用語一つひとつに背景があります。データを構築するには、これらをすべて理解したうえで、分析の目的に適合した情報を取捨選択する必要がありますが、潜在的に広がった読み手の中でこの役割を全うできる人は多くはないでしょう。

もし私の考えが正しければ、社会科学のデータサイエンス化に伴い注意しなければならない点が浮かび上がってきます。ある研究材料を読み、批評し、消費する「読み手」は確実に増え、あたかも専門分野がなくなったかのような活発な相互交流が生まれますが、新しい研究材料を提案できる「書き手」が増えるとは限らないという点です。データサイエンス誕生以前、研究者コミュニティが分野ごとに分かれ内輪で固まっていた頃は、「読み手」と「書き手」が一致しており、研究内容の改善速度は遅かったかもしれませんが、俯瞰的記述的分析という視点も確保されていたと思いますし、各人が書き手としての役割を想定したうえで読み手となっていたと思います。データサイエンスの荒波は、読み手としてすでにある研究を改善する方向に人々の注意を向けさせ、俯瞰的記述的分析を通じて新しい研究材料を提案したり、新しいデータを構築したりする姿勢やノウハウが涵養されないという傾向を生み出しはしないでしょうか。

社会科学のデータサイエンス化は歓迎すべき大きな時代の変革だと思います。しかし、そこから抜け落ちてしまうものがあることを意識し、一人ひとりがバランスに注意しながら学習/研究する姿勢を保つことが必要かと思います。