超長期で見た日本の経済成長の源泉:1885〜2015年

- 経済研究所特任教授深尾京司

2020年9月30日 掲載

はじめに

日本の経済発展は、世界の経済史の中でも特に興味深い事例として、多くの研究者の関心を集めてきた。1868年の明治維新後、西洋の制度と技術を導入した日本は、非西洋の国として最初に、近代的成長を実現した。日本はまた、第二次大戦後に世界史で前例のない急速な成長を長期間達成し、1980年代末には欧州主要国を凌駕する人口1人当たり国内総生産(GDP)を達成した。その後、シンガポール、台湾、韓国、中国など東アジアの国々と地域も長期にわたり驚異的な成長を記録したが、その先駆けとなった点でも、日本の高度成長は興味深い。さらに、1990年代以降の日本は長期停滞に陥り、1人当たりGDPについても多くの国に抜き返されたが、日本経済の病理は、2007-08年の世界金融危機後、長期停滞を経験している先進諸国に重要な教訓を提供している。

このような日本の経済成長を超長期で理解するために、一橋大学経済研究所では過去50年以上にわたって歴史統計を整備してきた(補論参照)。この蓄積に基づいて、著者は最近、1885~2015年について日本の経済成長の源泉を供給側から分析する共同研究を行った(深尾・牧野・攝津 2020)。以下ではその結果を紹介しよう。またこの成果に基づいて、現代日本が直面する長期停滞の原因についても考えてみたい。i

成長会計分析手法の展開

経済成長の源泉を供給側から考えると、一国の労働生産性上昇は、労働者の資本装備率や土地装備率の上昇、教育水準の上昇等による労働の質上昇、といった生産要素投入増加の寄与分と、労働生産性の上昇からこれらの寄与を引いた残差として計算される全要素生産性(Total Factor Productivity, 以下ではTFPと略記する)の和に分解することができる。このような分解を成長会計分析と呼ぶ。

Solowが成長会計分析により、1909〜1949年の米国における労働生産性上昇のうち8分の7が、全要素生産性(TFP)の上昇(労働生産性上昇から資本深化の寄与を引いた残差として算出された)であったとの結果を得て以来、多くの研究者が生産要素投入データの改善に努めてきた(以下では紙幅の制約のため、先行研究の詳細は略す。詳しくは、深尾 2020第1章を参照されたい)。残差として算出されるため経済学者の無知の指標とも呼ばれるTFP上昇の推計値は、教育の普及による労働の質上昇、労働時間の変動、資本財毎の資本コストの違いを考慮した資本の質の変化等を考慮することで、タマネギの皮を剥くように次第に小さくなってきた。こうした研究により、経済成長のより大きな割合が、残差として計算されるためその変動の説明が難しいTFP上昇ではなく、人的資本の蓄積や資本財構成の変化で説明できるようになった。

TFPを削るうえで特に貢献したのは、労働の質上昇の計測である。Kendrickは、米国に関する成長会計分析において、労働時間あたり賃金率の産業間格差は、労働の生産への限界的な寄与の産業間格差を反映していると考え、高賃金率産業において低賃金率産業よりも急速に労働投入が増加することによるGDPの増加を、労働の質上昇と見なした。一方Denisonは、賃金率の教育プレミアムの一部を教育による労働の質向上ととらえて分析を行った。産業レベルのデータを用いた今日の成長会計分析では、ハーバード大学におけるGrilichesやJorgensonらのグループが開発した方法によって、賃金格差の情報を元に、教育の普及及び労働の産業間配分の両方を労働の質変化ととらえるアプローチが一般的となっている。このような、教育の効果と労働の産業間配分効果を同時に考慮した、労働の質計測に基づく成長会計分析は、第二次大戦前を含む超長期の経済発展についても、近年、英米等を対象に行われるようになりつつある。しかし第二次大戦前の日本については、教育と労働の産業間配分を同時に考慮した成長会計分析はほとんど見当たらず、どちらか一方のみが考慮されてきた。

そこで深尾・牧野・攝津(2020)は、日本経済を第一次産業と非第一次産業の2部門に分け、戦前期について2部門における教育水準別労働時間及び賃金率を推計することで、マクロ経済全体の労働生産性上昇において、資本装備率上昇に加えて、産業間再配分による労働の質上昇と、教育水準上昇など産業間再配分以外による労働の質上昇がどれほど寄与したかを計測した。戦後については一橋大学経済研究所と経済産業研究所が共同で作成している日本産業生産性(JIP)データベース等を用いて、同様の分析を行った。

供給側から見た成長の源泉:1885~2015年

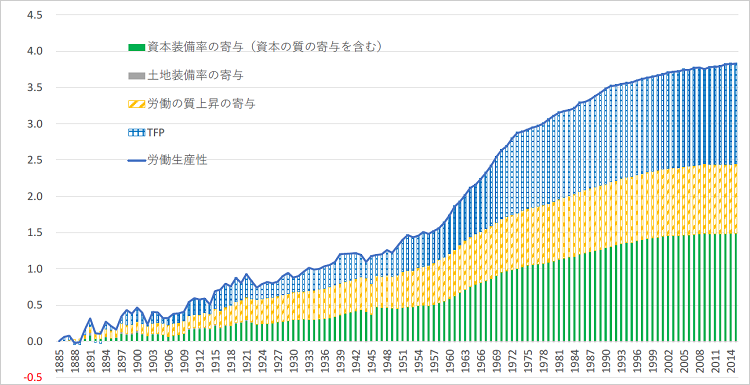

図1には、日本全体の労働生産性上昇の源泉を1885年以来の累積値の形で載せてある。累積値の図の各変数は自然対数値であるため、たとえば2015年における労働生産性の水準の値3.82は、1885〜2015年の間に労働生産性が46倍(2.723.82=46)になったことを示している。図1によれば46倍の増加のうち39%は資本装備率の上昇、25%は労働の質上昇、36%はTFP上昇に起因する。第二次大戦前と戦後に分けると、1885〜1940年の55年間には労働生産性は3.3倍に増えたのに対して、1955-2015年の60年間には労働生産性は10.2倍にも増えた。この2つの期間について、労働生産性上昇の年平均上昇率と3つの要因の寄与を見ると、1885-1940年には労働生産性の上昇率が2.2%、このうち資本装備率、労働の質、TFP上昇の寄与はそれぞれ0.70%、0.81%、0.71%であったのに対し(各寄与のシェアは32%、37%、32%)、1955〜2015年には労働生産性の上昇率が4.4%、3つの要因の寄与は1.66%、0.72%、1.53%であった(各寄与のシェアは38%、16%、35%)。なおどの期間についても、労働生産性上昇への土地装備率変化の寄与のシェアは1%未満であった。

図1.マクロ経済における労働生産性上昇の源泉(累積効果,対数値):1885~2015年

出所)深尾・牧野・攝津(2020)。

注)土地装備率の寄与は、効果が小さいため図には殆ど現れていない。

戦前(1885〜1940年)の労働生産性上昇は労働の質上昇に主導された。戦前における労働の質は、1885年から1940年までの間に2.4倍に上昇しているが、その大部分は教育効果によって生じた。

日本では1869年の「府県施政順序」により小学校設置が指示され、1871年に初等教育が義務教育化された(沖縄では義務教育化が遅れた)。近代的教育制度の導入では、他のアジア諸国よりずっと先んじた。ただし、近代的教育履修者が生産年齢人口全体を覆うには時間を要する。日本の平均就学年数は、1900年でやっと1.85年に達した。1910年において、人口1人当たりGDPが日本とそれほど違わない国々の15〜64歳人口の平均就学年数を日本と比較すると、日本が2.5年であったのに対し、チェコ共和国は4.4年、ハンガリーは4.0年、ポーランドは2.7年、ポルトガルは0.9年、ギリシャは2.0年、ルーマニアは0.6年、ロシアは0.7年、メキシコは1.3年、スリランカは0.9年であった。明治日本の近代的教育制度導入は、西ヨーロッパやアングロ・サクソン系植民地から出発した国々だけでなく、一部の東ヨーロッパ諸国にも後れをとったものの、それ以外の日本と同じくらいの豊かさの国と比較すれば順調に進んだと言えよう(データの出所は後述する図2と同じ)。

20世紀初め以来、日本における初等教育の平均就学率は英国、フランス、デンマーク、スウェーデン、米国、オーストラリアなどごく少数の国に次いで高水準であり、1910年には97%に達した。これに対して他の諸国はたとえばイタリア79%、ハンガリー63%、アルゼンチン51%、スペイン42%など、必ずしも高くなかった。

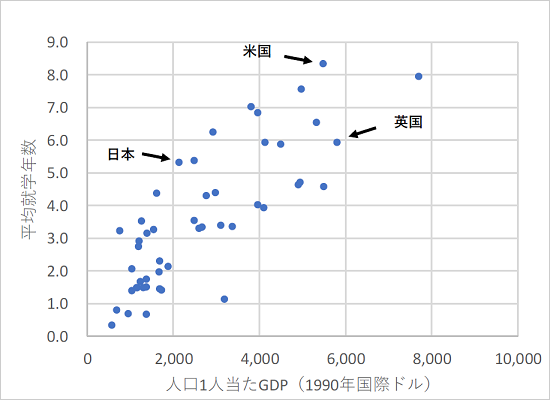

こうして、初等教育の義務教育化から64年が経過した1935年には、日本は人口1人当たりGDPの水準が低い割には、平均就学年数が例外的に高い国になった。図2は、データが得られる世界49カ国について、1935年における人口1人当たりGDP(1990年国際ドル、対数目盛)と15〜64歳人口の平均就学年数(年)を国際比較している。両者の相関係数は0.81と、十分に高いが、日本は人口1人当たりGDPと比較して平均就学年数が飛び抜けて高く、外れ値であった。明治初期から第二次大戦前までの日本における初等教育の普及は、例外的に急速であったことが分かる。

明治期における労働の再配分効果は、労働投入の第一次産業から非第一次産業への移動が遅かったため、相対的に小さなものであったが、第一次大戦後には、非第一次産業への労働力流入が加速し、第一次産業と非第一次産業間の(学歴をコントロールした)賃金格差も拡大したため、再配分効果が拡大した。

図2.1935年における人口1人当たりGDP(1990年国際ドル)と15〜64歳人口の平均就学年数(年)の国際比較

出所)深尾・牧野・攝津(2020)。原データは、Lee and Leeのデータベース(http://www.barrolee.com)から得た。

戦後(1955-2015年)の労働生産性上昇率は、戦前(1885〜1940年)と比較して2倍に加速したが、これは、資本装備率上昇の寄与が2.4倍、TFP上昇の寄与が2.2倍に増えることで生まれた。一方、労働の質上昇の寄与は戦前の89%に留まった。

戦後における資本蓄積加速はなぜ起きたのだろうか。日本は明治期以降、日露戦争のような例外的な時期を除き、対外借入で国内投資を促進する政策は取らなかった。このため資本蓄積は、民間・政府の貯蓄額に制約されていた。高度成長期以降の活発な資本蓄積の原因として、この時期に民間・政府貯蓄が急増したことが指摘できよう。また、マクロ経済全体の資本投入増加に対して各産業における資本蓄積が寄与した割合で見ると、特に寄与が大きいのは、第三次産業に属する、運輸・通信、サービス業(民間・非営利)、住宅(持家)、卸売・小売、電気・ガス・水道、不動産業等であり、6産業だけでマクロ経済全体の資本投入増加の47%(第三次産業全体では53%)が実施された(深尾 2020、第4章)。これらの産業の寄与が大きいのは、経済に占めるシェアが大きく、また資本集約的な生産活動を多く抱えているためである。また当時の日本が、太平洋戦争で失った住宅や公益事業設備、船舶等を回復・充実する過程にあったこと、家計の需要が住宅、運輸・通信、電力など、資本集約的な財・サービスにシフトしたことにも起因していよう。

一方、高度成長期における急速なTFP上昇の背景として、先進諸国との貿易・投資が縮小・途絶した太平洋戦争中や戦後の混乱期に、石油化学、家庭用電気機器、輸送機械等多くの分野で日本が米欧に技術的に取り残され、大きなキャッチアップの余地が生まれたことに加え、ライセンス契約や先端技術を体化した資本財輸入、製造業を中心とした活発な研究開発活動が指摘できる。産業別に見ると、TFP上昇率が最も高かったのは機械産業(電機、輸送用機械、一般機械、精密機械)と化学であり、これら5産業において、日本全体のTFP上昇のうち34%が生み出された。一方、マクロ経済全体のTFP上昇に一産業で最大の寄与をしたのは、卸売・小売であり、運輸・通信の寄与も大きかった。この2産業だけで日本全体のTFP上昇の37%が生み出された。高度成長期の日本のTFP上昇を主導したのは、機械・化学を中心とした製造業と流通業であったと言えよう。

高度成長期にはまた、第一次産業から非第一次産業への労働の移動が加速し、再配分効果の労働の質上昇に対する寄与が急速に拡大していった。しかし、1970年以降になると再び、教育効果が労働の質上昇を牽引するようになった。これは、第一次産業から非第一次産業への労働力の流出が頭打ちとなり、再配分効果が縮小するとともに、高校・大学進学率の上昇や、団塊の世代の年齢の上昇に伴う熟練の蓄積によって、(広義の)教育効果が上昇したことによると考えられる。

供給側から見た長期停滞

図1から分かるとおり、戦後の労働生産性上昇率(年率)は、高度成長期(1955〜70年)の7.5%から、安定成長期(1970〜90年)の4.2%、長期停滞期(1990〜2015年)の1.4%へと大幅に下落した。高度成長期から長期停滞期にかけての労働生産性上昇率の下落6.1%ポイントのうち、48%にあたる2.9%ポイントはTFP上昇の減速によって引き起こされた。また労働生産性上昇率下落のうち36%にあたる2.2%ポイントは、資本装備率増加の大幅な減速に起因した。最後に労働生産性上昇率下落のうち17%にあたる1.0%ポイントは、労働の質上昇の減速に起因した。日本の長期停滞の主因は需要不足(貯蓄超過)だと考えられるが(深尾 2012)、TFP上昇や資本蓄積の減速も重要な要因と考えられる(詳しくは、深尾 2012及び深尾 2020第5章を参照されたい)。

長期停滞期を2005年までとそれ以降に分けると、2005年以降は、TFP上昇はやや回復する一方で、資本蓄積の低迷が著しかった。この期間について米独仏英と比較すると、日本の労働生産性上昇は最低だったが、TFP上昇率はドイツに次いで高く、労働生産性低迷の主因は資本装備率上昇の低迷だった(金・権・深尾 2020)。

2005年から2015年にかけて、他の主要国と比較して日本の資本蓄積がなぜこれほど停滞したかについては今後さらなる研究が必要だが、1)他の先進主要国が世界金融危機後に大幅な金融緩和に乗り出し、資本蓄積を促進したのに対し、それ以前から長期停滞の下で金融緩和政策を長期間続けてきた日本には、さらなる金融緩和で資本蓄積を刺激する余地が少なかったこと、2)他の主要国の金融緩和による円高が、アベノミクスが起動する2012年末まで続き、日本の製造業が低迷したこと、3)生産の海外移転等により、大企業が企業貯蓄の使途として海外への投融資を増やし、また近年、大企業が収益を投資よりも配当に回す性向が高まったこと、4)日本では従業員の教育訓練や組織変革のための支出など無形資産投資が停滞しているためこれと補完的な資産蓄積全般が停滞している可能性、5)近年の日本では介護など労働集約的な産業の拡大が進んでいること、等が指摘できよう。

補論:一橋推計をはじめとする一橋大学経済研究所の歴史統計について

一橋大学経済研究所では、「長期経済統計(LTES)」シリーズ全14巻(大川一司・篠原三代平・梅村又次監修、東洋経済新報社、1965〜88年。データはhttp://d-infra.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ltes/a000.htmlからダウンロードできる)や「アジア長期経済統計」シリーズ全12巻(尾高煌之助・斎藤 修・深尾京司・馬 徳斌監修、東洋経済新報社、2008年より刊行が開始され現在4巻が既刊。一部のデータはLTESと同じページからダウンロードできる)の推計をはじめ、歴史統計を整備してきた。2000年代以降は、1885年以降を主な対象としていたLTESを1874年まで遡及したうえで改訂し、1874年以降について都道府県レベルの産業構造や産業別労働生産性を推計し、また産業構造とGDPの推計を奈良時代まで遡及するなどの作業を進めた。この新しい推計結果を一橋推計と呼ぶ。一橋推計の詳細については、Fukao, et al. (2015)、「岩波講座日本経済の歴史」シリーズ全6巻(深尾京司・中村尚史・中林真幸編、岩波書店、2017〜18年)の序章第1節及び巻末付表、高島(2017)、Bassino et al. (2019)を参照されたい。

参考文献

金榮愨・権赫旭・深尾京司(2020)「第6章 日本経済停滞の原因と必要な政策:JIP 2018による分析」矢野誠編『第4次産業革命と日本経済:経済社会の変化と持続的成長』東京大学出版会。

高島正憲 (2017) 『経済成長の日本史―古代から近世の超長期GDP推計 730-1874―』名古屋大学出版会。

深尾京司 (2012) 『「失われた20年」と日本経済:構造的原因と再生への原動力の解明』日本経済新聞出版社。

深尾京司 (2020) 『世界経済史から見た日本の成長と停滞―1868-2018―』岩波書店。

深尾京司・牧野達治・攝津斉彦 (2020) 「日本における人的資本と経済成長―1885-2015―」一橋大学経済研究所編『経済研究』第 71巻、第2号、pp. 175-204。

Bassino, Jean-Pascal, Stephen Broadberry, Kyoji Fukao, Bishnupriya Gupta, and Masanori Takashima (2019) "Japan and the Great Divergence, 730-1874," Explorations in Economic History, 72(C), pp. 1-22.

Fukao, Kyoji, Jean-Pascal Bassino, Tatsuji Makino, Ralph Paprzycki, Tokihiko Settsu, Masanori Takashima, and Joji Tokui (2015) Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874-2008, Tokyo: Maruzen Publishing Co., Ltd.

i 本論考の分析・記述の一部は、深尾・牧野・攝津(2020)、深尾(2020)、金・権・深尾(2020)に基づく。