僕の写真集は、20年かけて書き上げた卒論です

- 写真家大竹 英洋

2021年12月22日 掲載

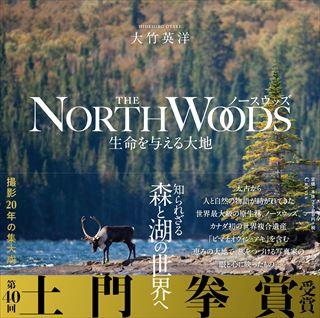

北米大陸北緯45〜60度にかけて広がる森林湖沼地帯・ノースウッズ。写真家・大竹英洋は、これまで日本でほとんど紹介されることのなかったこの地に住む野生動物や先住民の暮らしを約20年撮り続けてきた。集大成として2020年2月に発表した自身初の写真集『ノースウッズ 生命を与える大地』が、写真家に与えられる賞として国内で最も権威ある第40回土門拳賞を受賞。社会学部から写真家へ、というユニークなストーリーにはどのような背景や思いがあったのか。今回のPEOPLEは、大竹の仕事に強く惹かれているという大月康弘副学長との対談形式をとり、一橋大学が育んだ写真家の核心に迫っていく。

大竹 英洋(おおたけ・ひでひろ)

1999年社会学部卒業。在学中はワンダーフォーゲル部に所属し、沢登りに親しむ。大学卒業後、自然写真家を目指し、ジム・ブランデンバーグ氏へ弟子入りを志願して渡米。以来、北米ノースウッズをフィールドに野生動物、旅、人々の暮らしを撮影。主な写真絵本に『ノースウッズの森で』、『春をさがしてカヌーの旅』、『もりはみている』など(以上すべて福音館書店)。2011年、NHK BS「ワイルドライフ」に出演。著書『そして、ぼくは旅に出た。はじまりの森 ノースウッズ』(あすなろ書房)で「第七回 梅棹忠夫 山と探検文学賞」受賞。2019年「日経ナショナル ジオグラフィック写真賞2018ネイチャー部門最優秀賞」受賞。2021年、初の写真集『ノースウッズ 生命を与える大地』(クレヴィス)で第40回土門拳賞を受賞。

インタビュアー

大月 康弘 理事・副学長(総務、人事、研究、社会連携、広報担当)

20年間森の中を歩き続け、受賞によって視界が開けた

大月:今回は取材にご協力いただきありがとうございます。私は大竹(英洋)さんの存在を、約10年前に放送されたNHKの番組(ワイルドライフ『カナダ ノースウッズ 命あふれる原生林を行く』)で知ったのだと思います。その後お名前を探しては作品を拝見してきました。そして今年(2021年)、第40回土門拳賞受賞の報に触れ、ご経歴を拝見したら本学の社会学部OBと分かり驚きました(笑)。これはもう直接お話を伺うしかないと思い、『HQ』にお招きした次第です。改めて受賞の感想をお聞かせください。

大竹:受賞の第一報を聞いて、パッと視界が開けた思いでした。自然に対する個人的な興味から写真家として活動を始めたわけですが、ノースウッズは全くの未知の世界でした。それでもたくさんの人に助けてもらい、見通しの悪い森の中で旅を続けてきました。その集大成である写真集が、「社会的に意義がある」と評価され、心から嬉しかったです。

大月:写真集という形で、私たちにノースウッズを紹介してくださったことにとても感謝しています。誰もが簡単に足を踏み入れられる場所ではありませんから。

大竹:ありがとうございます。ただ、元々撮りたいと考えていた野生のオオカミの写真はまだわずかしか撮れていませんし、急速に変化していく先住民の暮らしも記録したいと考えています。今回の写真集は集大成ではありますが、完結したわけではありません。むしろ次の仕事が重要になるはずです。その意味で、今回の受賞は背筋が伸びる思いです。

果てしなく続く森と湖の世界ノースウッズ

©大竹 英洋

世界最大の淡水湖スペリオル湖の夕暮れ

©大竹 英洋

ワンダーフォーゲル部と出会い、自然に対して孤独に向き合う

大月:ところで、一橋大学を受験された経緯についてお聞かせいただけますか。

大竹:僕はもともと要領が悪く、何をするにも時間がかかるタイプでした。何でも原点に立ち戻って、じっくり考えてからしか行動できないのです。高校の時も、同級生が進路を考えるときに「そもそも大学に行くべきか?自分は何をしたいのか?」を考えました。英語は苦手で、スポーツも音楽も得意ではない。でも、話をしたり書いたりして人に伝えることは好きでした。そこでジャーナリストになるという選択肢が出てきたのです。ではどこで学ぼうか? と進学先を調べたときに、一橋大学社会学部の卒業生にはマスコミに進む人が多いことが分かりました。

大月:ジャーナリストになるなら、社会を知るためのツールを手に入れようと考えたわけですね。

大竹:そうです。ただ、2浪してしまいました(苦笑)。僕はいつも目標ばかり高く、時間がかかるタイプなので。

ワンダーフォーゲル部で沢登りに親しむ

大月:良いじゃないですか? 高校の時の思いを貫かれたのですから。

大竹:はい。でも、せっかく苦労して入学したのに、勉強よりも山登りに熱中してしまったのです。新歓案内で、ワンダーフォーゲル部の先輩が見せてくれた写真を見て「いいなぁ」と。ドイツ語で「渡り鳥」の意味だという部の名前にも惹かれました。

大月:長い受験生活で心身ともに勉強以外の活動を欲していたのでしょうね。

大竹:僕は東京育ちで、アウトドアとは無縁の家庭でしたから、ワンダーフォーゲル部の活動は新鮮でした。自然の中に分け入って、渓流でイワナを釣り、焚き火で炙って食べる。満天の星の下で眠りにつく。特に少人数で道なき道をさかのぼっていく沢登りが好きでしたね。1年の夏は知床半島で2週間。2,3年の夏は東北の奥深い沢を歩きました。電気も水道もないキャンプ生活を通して、自然に対して孤独に向き合わざるを得ません。「人間はどのようにして都市生活に辿り着いたのか」「美しい星空を捨てて、どこに向かっているのだろうか」と、東京での暮らしを客観視するようになりましたね。

部活動の海外合宿で、苦手だった英語の素晴らしさを発見

大月:ゼミはどちらを選ばれたのですか?

大竹:スポーツ社会学をテーマにしていた高津勝先生(現一橋大学名誉教授)のゼミです。

大月:当時、高津先生はゼミを始められて間もない頃ですよね。

大竹:はい。本当に少人数でした。同期は僕だけ(笑)。でもマイナー志向の自分にはフィットしたのです。実は登山で人気の北アルプスには行ったこともありません。人混みを避け、自然と静かに向き合うなかで、人間と自然とのより良きつながりについて考えたいと思っていました。そこで高津先生に「山登りのようなアウトドア活動を学問にしても良いでしょうか」と聞きました。「君がそれをやりたいなら、続ければ良い」との言葉をいただいて、ゼミに入れてもらいました。

大月:そのときの高津先生のお気持ちはよく分かります。一橋大学の先生方は当然それぞれ専門の領域をお持ちです。一方で、学生が何か言ってくると「それ、ぜひやってよ!」と焚きつける(笑)。学生の内に秘めたマグマが向かう先に伴走することを喜びとする、そんな先生がたくさんいらっしゃいましたよね。

大竹:ええ。高津先生に勇気づけられ、さらにワンダーフォーゲルの活動にのめり込みました。2年生の夏に写真家・星野道夫さんの訃報に触れてからは、大学通りの増田書店に通って、自然をテーマにした写真集やエッセイをたくさん読み漁り...。2年の終わりにはワンダーフォーゲル部創設以来初めての海外合宿にも参加しました。場所はネパールで、エベレストのベースキャンプまで行くトレッキングでした。僕にとっても初の海外渡航で、言葉が通じるか不安でした。高校の頃から英語が苦手でしたから。でも片言の英語が通じたことで、意志が伝わる面白さや、人とつながる道具としての英語の素晴らしさを発見する旅になりました。

就職活動として「写真を撮って人に伝える」ことを自らに課す

大月:3年生も後半に差し掛かると、今度は就職活動と向き合う時期になりますが。

大竹:まず1年上の先輩たちが就活でソワソワする姿を見ながら、高校時代と同様、じっくりと考えました。ジャーナリストになりたくて社会学部に入った。でも部活動を通して自然も好きになった。写真集やエッセイに触れて、自然をテーマにした執筆活動にも興味が湧いた。企業に就職するとなると、それらすべての要素を満たすことは難しい。そこで「1人で自然の奥に入って写真を撮り、人に伝える写真家はどうだろう」と思い立ちました。ちょうどその頃、部で最後の合宿を計画する時期でした。ネパールの海外合宿を引き継ぎ、さらに発展させるため、日本から最も遠い、スペイン語圏の南米パタゴニア(チリ・アルゼンチン)でトレッキングしようと考えました。そのとき初めて一眼レフを購入しました。当時は、まだ僕が写真に向いているかも分かりません。が、行けるところまでやってみようと決めたのです。これが僕なりの就活でした。

大月:大竹さんのキャリアは、大学3年の春合宿ですでにスタートしていたのですね。

大竹:はい。でも初めから作品と呼べるほどのものは撮れません。とにかく必死でした。

大月:パタゴニアから戻って、どのような決断をされたのでしょうか。

大竹:写真家になると決めた以上、一橋大学に在籍するよりも、写真の専門学校に入り直すべきではないかと迷いました。読書量も足りず、ゼミではヨハン・ホイジンガやノルベルト・エリアスの精読にもついていけず、きちんとした卒論を出せるか自信がなかったのです。しかし高津先生に相談したところ、「本を読んでなくても、君は山登りをしながら学んでいたのだと思う」と言われてハッとしました。

大月:どれだけ学びを積み上げても、心や頭がついていかないと学んだことは使えません。大竹さんの場合は、山登りしかり、英語しかり、自ら走りながら一つひとつ学んでいった。高津先生は、そうやって学び続けてほしいと言われたかったのではないでしょうか。

大竹:確かに「これは必要だ」と感じたものだからこそ学ぶモチベーションが保てたのだと思います。

大学3年最後の合宿で南米パタゴニアへ

夢で見たオオカミに導かれ、ノースウッズへ

大竹:一橋大学を卒業しようと決めた僕は、卒業後に写真家としてどの場所からスタートを切るか、またもやじっくり考えました。合宿で訪れたネパールやパタゴニアか。行ったことがないアマゾンやアフリカ、ボルネオか...。野生が息づく大きな自然に取り組みたいと思いましたが、頭で考えてもなかなか決まりません。そんなふうに悩んでいたとき、ある夢を見ました。僕は森の中の小屋にいて、窓の外は雪が降っていた。ふと視界の中にオオカミが現れました。見つめあった次の瞬間、そのオオカミは森の奥へと消えました。

大月:不思議な夢ですね。

大竹:翌朝、地元の世田谷区立中央図書館に行って『ブラザー・ウルフ』というオオカミの写真集を見つけました。撮影したのはジム・ブランデンバーグというアメリカの写真家です。彼は世界的に著名な自然写真家の1人で、『ナショナル ジオグラフィック』の契約写真家でした。それまでオオカミを撮影することはまったく考えていませんでしたが、運命的なものを感じました。日本で絶滅した野生のオオカミをこの目で見て、写真に収めたい。それにはまず、ジムのアシスタントになることだ。そう決意して、ワシントンD.C.にあるナショナル ジオグラフィック協会本部気付で手紙を書きました。しかし一向に返事が来ないまま大学を卒業し、1999年に思い切って渡米。ミネアポリス・セントポール国際空港からバスで北上してダルースという町まで行き、そこからさらに森のほとりのイリーという町に辿り着きました。そこからはジムのスタジオがあるというムース湖までカヤックを漕いで行くことにしました。

大月:そのルートはまさにノースウッズの一部ということになりますね。カヤックでは相当時間がかかったでしょう。

大竹:通常なら2泊3日の行程ですが、ゆっくり8日間をかけました。原野での一人旅でしたが、五感を駆使して体全体で自然を味わったことで、ジムとの出会いを果たしたときに会話の話題に困りませんでした。

大月:ブランデンバーグ氏と大竹さんとの邂逅(かいこう)は、彼自身が写真集『ノースウッズ 生命を与える大地』の序文で書いておられますね。大竹さんの品位あるアプローチが伝わってきて、とても感銘を受けました。

大竹:ジムには「自然とは1人で対峙する」という哲学があるので、当時アシスタントにはなれませんでした。でも、「いい仕事をするには時間がかるから、君もすぐに撮り始めたほうが良い」とのアドバイスを受け、敷地内の空き小屋を借りてシャッターを切り始めました。

一人での野営の夜にオーロラが輝く

©大竹 英洋

ムース狩りに出かける先住民の家族

©大竹 英洋

写真家の道を諦めた自分の背中を、再度押してくれたもの

大月:大竹さんには、途中で夢を諦めそうになったという瞬間はなかったのですか?

大竹:もちろんありました。最初の3年間は、日本の蔵王スキー場で住み込みのアルバイトをしてお金を貯め、向こうで全部使うの繰り返し。北米では車が必要で、修理代とガソリン代がかかるので、食事はほとんどいつも米とインスタント味噌汁だけ。それでも良い写真が撮れていれば励みになりますが、作品として発表できる写真が一向にストックされない。世界的な写真家たちの作品を見ていると、自分の写真がそのレベルに達していないことは明らかでした。

大月:それは厳しいですね。

大竹:初めは意気揚々と通い続けていましたが、3年も経つとリスクの方を考えるようになります。経済的な後ろ盾も、社会的信用もないまま、続けていけるだろうかと。そう考えているうちに心身とも不調になり、自分には才能がなかったのだと写真家の道を諦めました。そして、次の道を探ろうと編集プロダクションにアルバイトとして雇ってもらいました。編集補助の仕事をしていたのですが、カメラ機材があるので、途中からはインタビューや飲食店の写真撮影も頼まれるようになりました。

大月:写真家としてのプロデビューは、そちらの方が先だったと。

大竹:そうですね(笑)。1年後に独立した頃、撮影の仕事で知り合った東横線学芸大学駅の喫茶店「平均律」のマスターから写真展のオファーを受けました。僕は全くの無名ですし、ノースウッズを知る人もいない。そんな写真展に、1人だけ注目してくれた編集者がいました。その方は福音館書店のベテラン編集者で、「私は定年まであと2年ですが、一緒に写真絵本を出しませんか?」と誘ってくれたのです。自信は持てなかったのですが、写真と原稿を渡したところ、「やっぱり大竹さんは子どもの本が書ける人です。大丈夫」と。月刊『たくさんのふしぎ』2005年9月号として『ノースウッズの森で』が発刊されることが決まると、その編集者が「早くフィールドに戻ってください」と背中を押してくれました。あのとき、認めてくれる人がいたおかげでノースウッズに戻れたのです。

大月:そうでしたか。20代で挫折を体験し、壁を乗り越えなければならないという経験があったのですね。しかし苦しい時代の経験が支えになり、そのとき出会った人が今につながる恩人になり...ということも良くあることです。世の中はうまくできたものですね。

マイナス40度の雪原をゆくオオカミ

©大竹 英洋

夕暮れに見たホッキョクグマの親子

©大竹 英洋

気配を消すオジロジカの子

©大竹 英洋

湖を見渡すウッドランド・カリブー

©大竹 英洋

メープルの樹液を舐めるアカリス

©大竹 英洋

自分にしかないオリジナルの物語を紡いでほしい

大竹:夢に見て以来、ずっと野生のオオカミを追い続けているのですが、警戒心が強く、なかなか人前に姿を現してくれません。初めて森の中で見たのは2005年の秋。会うだけで6年かかっています。そのときはすぐ逃げられてしまったのですが、2006年の冬にやっと撮影に成功しました。といっても遠くの点に過ぎませんが(笑)。その後も何度かオオカミとの出会いがあり、今回の写真集『ノースウッズ 生命を与える大地』では3枚の写真を発表しています。東京育ちの僕がどこまで彼らに迫ることができたのか知ってもらえれば嬉しいです。

大月:やはりそこが出発点なのですね。

大竹:はい。ルーツを忘れないことはとても大事だと思います。生まれる国や時代や家庭は自分で選べません。でもそこにこそ自分にしかないオリジナルストーリーの生まれる契機があります。僕はアメリカやカナダなどで講演をする機会には必ず、自分が東京育ちであることを伝えるようにしています。「高校時代、渋谷のスクランブル交差点を毎日見ながら電車で通学していた」という話をすると、皆が興味を持ってくれるのです。「そういう人物が何故野生動物を追いかけているのか?」と。そのとき、大学のワンダーフォーゲル部で自然に分け入っていくことで視野が広がったこと、その過程で都会の暮らしを客観視できたことなどを語ると、説得力を伴って人々の胸に届くようです。

大月:一橋大学での体験が今のご自分につながっているのですね。

大竹:はい。今日、大月先生とお話をさせていただく中で、大学時代がいかに自分の活動の基礎を支えてくれているかを再確認することができました。4年生になって卒論を意識したときに知ったある言葉が強く心に残っています。入学時に学長だった阿部謹也先生が「どんな問題をやるにせよ、それをやらなければ生きてゆけないと言うテーマを探しなさい」とおっしゃっていたと同期の友人が教えてくれました。実は後に、阿部先生の指導教官である上原専禄先生の言葉だとわかるのですが、それを聞いたときに僕は「人間と自然とのより良きつながりとは何か」を人生をかけて考え続けようと決めたのです。その意味で『ノースウッズ 生命を与える大地』は、20年かけてようやく書き上げた卒業論文と言えるかもしれません。

ノースウッズ 生命を与える大地

大竹 英洋(写真・文)2020年クレヴィス刊

大月:それは何よりです。学問という言葉には「学び」と同時に「問い」が含まれます。その問いをずっと持ち続けてこられたのですね。私も、これから大竹さんと学生との接点を増やし、ぜひたくさんのことを吸収してもらいたいとの思いが強くなりました。その機会を模索することは私の宿題として、最後に、学生にメッセージを送っていただけますか。

大竹:僕はさまざまな場面で、原点に立ち戻ってあれこれと考えてしまうため、要領が悪く、何をするにも時間がかかってしまいます。そういう学生でも、一歩一歩踏み出していけば、いつかは自分が目指した頂に辿り着くことを知ってほしいですね。もし入学前に持っていた思いが変わっていなければ、「要領良くやろう」「つぶしが利くようにやろう」と考える前に、ぜひその目標を大切に追い続け、たとえ時間がかかってもオリジナルの物語を紡いでほしいと思います。一度きりの人生ですから。

大月:今日はありがとうございました。