児童福祉としての養子制度を考える「成年養子大国・日本」と「子ども養子大国・アメリカ」の変遷を追う

- 経済研究所教授森口 千晶

2013年秋号vol.36 掲載

森口 千晶

京都大学経済学部卒業、大阪大学大学院経済学研究科修士課程修了。1998年スタンフォード大学経済学部博士課程修了、博士号取得(Ph.D. inEconomics)。博士論文によりアメリカ経済史学会のアレクサンダー・ガーシェンクロン賞を受賞。ハーバード・ビジネス・スクール助教授、ノースウェスタン大学経済学部助教授を経て、2009年一橋大学経済研究所の准教授に着任。2011年より同大学教授。「日米における制度発展の比較経済史」の研究により第8回(平成23年度)日本学術振興会賞を受賞。

比較のパースペクティヴから過去を繙(ひもと)けば

将来に向けた新しいアイディアが掴める

私は3年前の夏にアメリカのノースウェスタン大学から一橋大学の経済研究所に移ってきました。専門は比較経済史です。留学以来アメリカで17年間暮らし、経済や社会の仕組みをじっくり観察する機会を得たのですが、私の研究のアイディアはほぼすべて日米比較から生まれてきました。「同じような制度なのに日本とアメリカではなぜこんなに違うのだろう」という驚きから、資料を駆使してその歴史的起源を探る。2国の歴史を丁寧に繙(ひもと)くと、日米の思いがけない共通点や相違点が明らかになります。それをデータで裏付け、経済学のロジックで説明していくのです。これまでに日米の雇用制度や所得格差の変遷を比較しました。今は「家族の経済学」の視点から日米の養子制度を研究しています。以下ではそれを例にとりましょう。

日本とアメリカはともに「養子大国」

しかしその構成は大きく違う

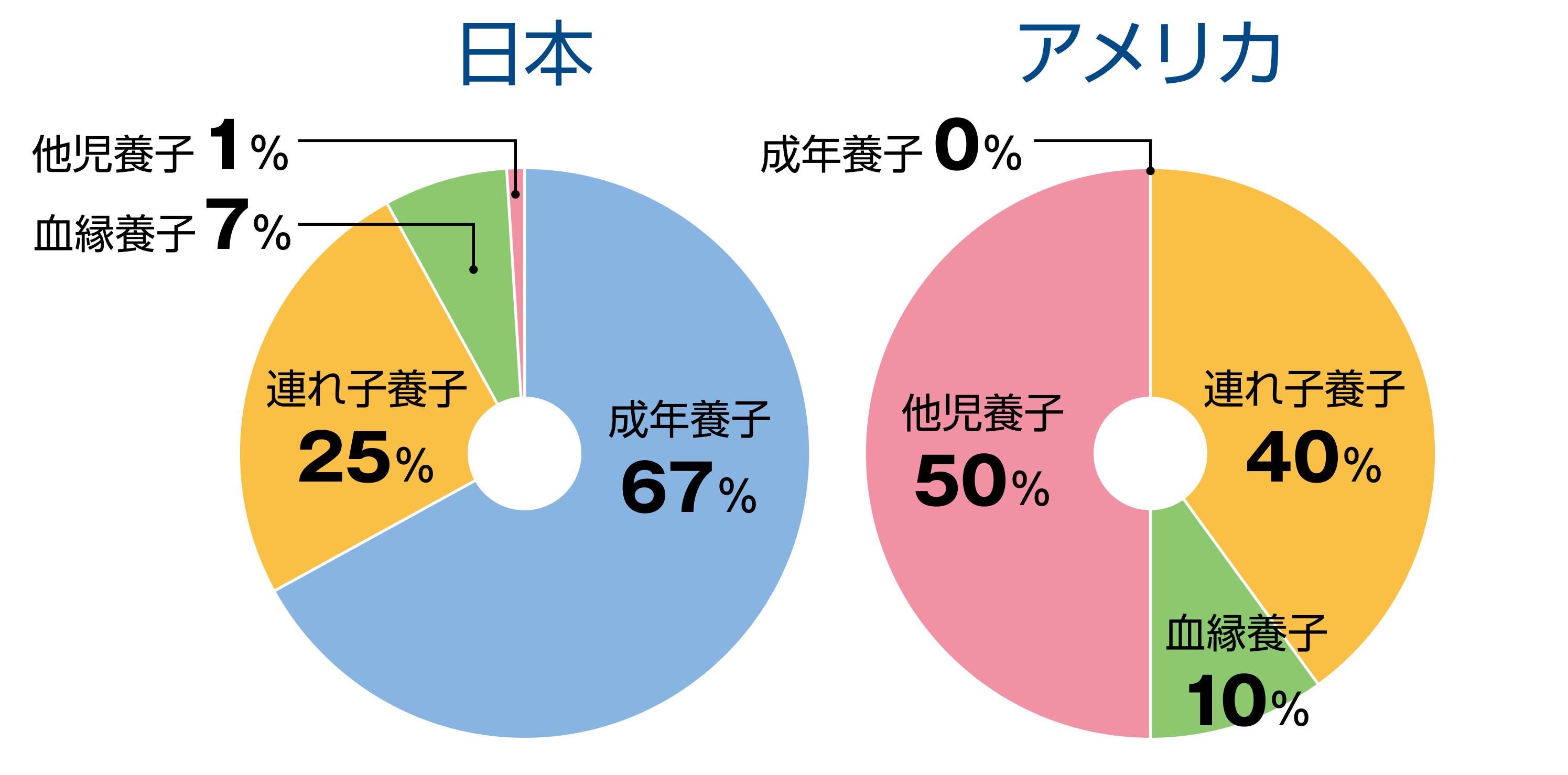

《養子縁組の構成の日米比較》

出所:森口千晶「日本はなぜ子ども養子小国なのか」

井掘・野口・金子編『新たなリスクと社会保障』、第3章、東京大学出版会、2012年

年間に成立する養子縁組の数はアメリカが約11万件、日本は約8万件。あまり知られていませんが、日本とアメリカは世界有数の「養子大国」です。でも、円グラフに示したように、その内訳は大きく異なります。まず日本をみると、67%が婿養子など大人を養子にとる「成年養子」です。そして、25%が配偶者の子どもを養子にする「連れ子養子」、7%が孫や甥、姪を養子にする「血縁養子」。血族でも姻族でもない子どもを対象とする「他児養子」はわずか1%に過ぎません。

一方、アメリカは、養子縁組の対象はほぼすべて未成年という「子ども養子大国」です。そのうち40%が「連れ子養子」、10%が「血縁養子」で、「他児養子」が実に50%を占めます。さらに「他児養子」の内訳をみると、3割強が国内の生まれてまもない婚外子を対象とする養子、4割強が州立の公的機関に保護された児童を養子にする「里親養子」、そして2割が海外の養護施設などに保護された児童を養子にする「国際養子」であることがわかります。

言いかえれば、アメリカでは年間およそ6万人の要保護児童(=さまざまな理由で実親の保護に恵まれない子どもたち)が養子縁組によって新しい家庭を得ているのです。これに対して、日本は家名や家業の継承を目的とする養子縁組が圧倒的に多い「成年養子大国」で、子ども養子のなかでも特に「他児養子」が非常に少ない。このことは、日本にはアメリカより要保護児童の数が少ないという事実だけでは説明できません。なぜなら、国際的にみると日本は施設で長期的養育を受ける要保護児童の割合がとても高いからです。それでは日米の養子縁組の違いはどこからくるのでしょう。

固定観念が崩れて「子ども養子大国」に生まれ変わったアメリカ

歴史的には、アメリカも最初から「子ども養子大国」だったわけではありません。20世紀初頭には、孤児院に子どもが溢れる一方で、「出自のわからない子ども」を養子にすることには偏見がありました。ところが、「遺伝より環境」という考え方と良質な粉ミルクの普及などにより、1920年代から子どもに恵まれない夫婦が血の繋がりのない赤ちゃんを養子として受け入れはじめます。1950年代にはすでに縁組のあっせんを求めて養親希望者の待ち行列ができ、1970年代には中絶の合法化と経口避妊薬の普及により実母に手放される婚外子が激減して、深刻な「供給不足」の状態に陥りました。これを転機にアメリカの養子制度がさらに変容します。

1960年代までは、アメリカでも「理想の家族=実の親子」という固定観念が強く、少しでも理想に近づけようと、養親と養子のマッチングでは人種・宗教・年齢・容姿などを揃えることに細心の注意が払われました。単身者やゲイカップルは養親になれず、養母は専業主婦が望ましいとされ、年長児や障がいのある子どもは縁組の対象外でした。これは今の日本の養子縁組の環境とよく似ています。でもアメリカでは、1980年代にはリベラリズムやマルチ・カルチュラリズムの台頭とともにそれまでのコンサバモードが崩れ、「国際養子」と「里親養子」が増加し、養子縁組の多様化が起こるのです。

国際養子縁組の相手国は、中国、ロシア、エチオピア、グアテマラなどさまざまです。そのなかで中国は、特にアメリカの養親希望者の人気が高いことで知られています。その理由の一つは、国家の「一人っ子政策」と国民の強い男児選好の結果、中国の要保護児童の大多数が、女の子というだけで手放された健康な乳児だからです。国際養子縁組のコストは旅費や手続き費用を含めて2万〜5万ドル。養親希望者には高学歴・高収入の人々が多く、国際養子の増加によって人種が異なる養親と養子の縁組がアメリカ社会に広く受け入れられるようになりました。

一方、里親養子は、実親が親権を放棄または喪失し、公的な保護下に置かれた子どもたちが対象です。不遇な生育環境を反映して、何らかの障がいのある子どもの割合も高い。それでも、「すべての子どもは家庭的環境で養育を受ける権利がある」という理念のもとに、里親養子を奨励するため、連邦政府は1980年に里親養子手当を導入しました。その結果、祖母が孫をひきとるなどの血縁養子に加えて、実子に恵まれないカップルやシングルによる他児養子も増えました。つまり、近年の里親養子縁組の増加には、「不遇な子どもの救済」という養親の利他的な動機だけでなく、「子どもがほしいけれどいない(あるいは理想とする子ども数より少ない)」という不妊を動機とした縁組も重要な役割を果たしているのです。

日本はなぜ「子ども養子小国」なのか

わが国の養子制度の未来を探る

このようにアメリカは一世紀を経て、家族の概念がしだいに多様化し、今日の「子ども養子大国」になりました。それでは、日本はどうでしょう。出生1万人当たりの他児養子数を比較すると、アメリカの170に対して日本は6(いずれも推定値)です。なぜ日本では他児養子がこんなに少ないのでしょうか。

ひとついえることは、日本ではアメリカに比べて実子と養子の「代替性」が低いということです。たとえば、アメリカでは不妊治療を受けながら養子縁組の待ち行列にも並ぶカップルが少なくありません。これに対して日本では、体外受精など高度不妊治療の利用率はアメリカより高く、かつその成功率が低い。そして子どもを授からなかった夫婦のほとんどが、養子という選択肢を考慮することなく子どもを持つこと自体をあきらめるーー。このことから、「血縁重視の伝統」がある日本に他児養子は馴染まないと考える人もいるようですが、話はそれほど単純ではありません。データをみると、日本よりはるかに血縁意識が強いといわれる韓国のほうが未成年人口当たりの他児養子数は多い。また歴史を遡ると、日本でも1950年代には年間数万件もの他児養子縁組があったのに、それが戦後一貫して減少しているのです。

初めにみたように、現在の日本の養子制度は主に「家の存続」のために利用され、要保護児童に家庭を与える制度としてはうまく機能していません。けれども、日本でも晩婚・晩産化が進むなか「子どもに恵まれない家庭」が多数ある一方で、保護者に恵まれず幼少期から自立するまで施設で養育される「家庭に恵まれない子ども」もたくさんいます。今後、養子制度についての理解が深まり、養子という選択肢が家族形成の一手段として広く認識されることでこの両者のマッチングが起これば、双方がより大きな幸せを得る可能性は高いと思います。アメリカのたどってきた歴史過程を知ることは、日本の養子制度の未来を考えるうえで、大きなヒントを与えてくれるのです。(談)

(2012年10月 掲載)